Sauvegarde de mon ancien blog Signes sur Hautetfort.

30 décembre 2008

Un nuage capture-mots de bout d’an

Voici un nuage de mots choisis aléatoirement parmi ceux utilisés récemment sur le blog Signes (je crois que si on le clique le nuage peut se gonfler d’eau).

Autant dire que c’est un nuage très personnel.

C’est une nuée issue de l’année presque moribonde, dont on ne gardera que ce que l’on veut, voeux : que la nouvelle année coule vers vos désirs.

(image perdue)

Capturer les nuages

Récupérateurs ou transformateurs de ressource naturelle… On peut imaginer un personnage happé par les bras blancs des éoliennes, au coeur de galet qui retentirait d’eau ruisselante, sauvé par la ligne infinie de l’horizon.

Pourquoi pas une trilogie de heroic fantasy qui ferait la part belle aux tours solaires ? On peut rêver…

Certains écrivains (ou artistes) sont eux-mêmes des capteurs d’énergie naturelle. Ils la transforment en énergie créatrice.

Il reste beaucoup d’éléments à capter (à explorer). Pourquoi l’héroïne de cette histoire de heroïc fantasy ne capterait-elle pas par exemple une énergie émotive, qui lui donnerait de grands pouvoirs ? Oui, pourquoi pas ?

Les capteurs de brouillard, rien de plus fascinant. ni plus ni moins capturer les nuages… Peut-être que dans le dernier tome de cette histoire, il en serait question. L’eau serait récoltée par une fourmi de dix-huit mètres : mais pourquoi pas ?

Cela a débuté à Chungungo, petit village isolé. Grâce à cette technique, les réserves d’eau potable ont doublé. Le site idéal pour capturer les nuages : un versant à la pente douce, face au vent. Par exemple, le flanc d’une géante ligotée à terre, comme Gulliver. Ca n’existe pas ! Il faudrait qu’elle soit retenue non loin d’une grande étendue d’eau, comme la mer blanche des pleurs d’Eole.

Il s’agit d’un filet en polypropylène tendu entre deux poteaux. Les habitants étaient de grands professionnels du volley-ball éliminés au dernier tournoi inter-îles pour cause de réveil trafiqué par l’équipe des blattes terroristes.

Les gouttelettes d’eau se forment sur les mailles du filet puis tombent dans des gouttières qui alimentent un réservoir et un réseau de canalisations. Je vous laisse deviner quelles parties du corps de la géante ont été utilisées pour ce faire.

Ce système se poursuit avec succès dans d’autres contrées du monde, mais est laissé à l’abandon par la population de Chungungo, qui a préféré se reconvertir dans le surf des neiges.

29 décembre 2008

La seule chanson du monde qui ne finila jamais lalala lalala

Et je trouve que ça complète bien :

(vidéo perdue)

29 décembre 2008

Les éoliennes

Elle caresse souvent ces temps-ci la légère cicatrice entre le pouce et l’index de sa main gauche. Ce petit sentier blanc sans début ni fin lui rappelle une douleur qu’elle parvient à oublier enfin. Elle sait : lorsqu’elle oubliera d’oublier, elle sera guérie. Le ciel déjà s’éclaircit, les nuages s’écartent laissant apparaître une béance parme, pas encore bleue mais plus tout à fait rougeoyante d’un soleil trop proche. Elle garde cet astre à distance : elle sait faire, maintenant. Au début, cela lui paraissait inhumain. Elle se disait : ça doit être cela, une cure de désintoxication. Mais c’était difficile car il ne lui paraissait pas être intoxiquée. Oh non. Rien de toxique. Juste la douleur. La raison n’en avait pas d’autre que sa propre existence. Aucune solution, sinon refuser de souffrir, tout simplement. Tant de renoncement pour cela. Comme grandir. Souvent, pour ne pas rechuter, elle sortait, il lui fallait sortir pour sentir le froid sur ses joues, sur ses mains, il lui fallait marcher pour éprouver son corps, fouler béton puis terre pour se sentir y adhérer, arpenter les sentes pour s’y sentir errante, explorer champs et forêts pour y tracer des fentes. Humaine sur terre, c’est le plus irréalisable. Elle revenait le visage frais. On ne lui a jamais autant dit qu’elle avait bonne mine. Pourtant elle rattrapait sans cesse son coeur dans ces activités. Avec une mélancolie souriante, elle comprenait alors ces femmes qui se jetaient dans le ménage, la cuisine, les enfants. Sa mère ? Sa grand-mère, et toutes les autres avant elle ? Qui peut savoir ?

Faire le ménage, la cuisine, ça raccorde à son corps avec cette satisfaction d’être utile. Donner son temps aux autres. Les bonnes odeurs dans la maison. Créer un foyer propre. Hygiénique. En être en quelque sorte le moteur. Le centre. Une image maternelle. Chaleureuse. Satisfaction du devoir accompli. Bien rentrée dans les carreaux de la maison. Soulagement. Elle est comme les autres.

Dans ces moments-là, elle a besoin de ce sentiment.

Raccordée à son corps.

Aux choses matérielles.

Corps matériel.

Elle se souvient qu’elle a engendré ses enfants. Alors que d’habitude elle n’y pense jamais, elle se rappelle cette douleur-là. Bien obligée d’exprimer : la chair de sa chair. Ca ne lui plaît pas, mais bien obligée d’y penser. C’est bref, cependant. C’était il y a longtemps, plusieurs années, ce n’est plus elle. Au fond c’est une douleur qui s’oublie. La douleur physique, elle s’oublie. Juste parfois elle se rappelle sous forme de contractions, comme des ondes de souvenirs, cela tire et se plie dans le ventre, mais c’est bref. On apprend à ne plus y faire attention, on nous dit que c’est normal, faut faire avec, ça revient tous les mois, ne pas s’écouter, surtout ne pas s’écouter. Sa mère lui disait : ah si on s’écoutait.

Mais les douleurs pas physiques, on ne lui a jamais dit, alors elle a fait comme on lui a appris pour le reste : ne pas s’écouter, sinon, vous comprenez, c’est indécent. Cela n’intéresse personne. Il faut juste attendre que ça passe. Alors elle attendait que ça passe, en se concentrant sur son corps. Qui bouge, nettoie, cuisine, joue, marche, cours… Cela fonctionne, chacun le sait, cela fonctionne.

Mais comme toujours lorsqu’elle tente de se conformer à ce qu’on attend d’elle, des images se forment dans sa tête, de façon de plus en plus persistante.

Certes elle allait de mieux en mieux. L’addiction s’éteignait. Elle était proche d’une nouvelle vérité, et sans doute cela la sauvait-elle. Mais ce n’était pas encore sa vérité.

De plus en plus souvent tournaient dans sa tête des éoliennes.

Ces longs et graciles poteaux blancs aux bras qui embrassent les airs. Le vent s’engouffre dans les pales, c’est une caresse comme une gifle, le temps de la poussée, puis l’onde abandonne le bras blanc et s’en va, portée ailleurs, loin, là où vont les nuages, dans des pays étrangers où les regards des hommes sont plus lourds, ceux des femmes plus brefs, imperceptibles. Les éoliennes lui rappellent ce poids des regards, ce qu’ils signifient. Les codes des autres contrées.

La première fois où un champ d’éoliennes a happé toute son attention, c’était lors d’une traversée d’ïle en île. Elle avait songé en souriant : d’il en il, mais ça ne voulait rien dire. Il avec un e, c’était elle. La mer était agitée. Tout autour d’elle, sur le pont, au début du trajet un groupe de très jeunes militaires riaient comme des enfants. Parmi eux, deux femmes : une blonde aux cheveux longs attachés, une brunette aux cheveux coupés courts, au visage poupin de petite fille. Elle scrutait cette dernière par oeillades brèves. La jeune engagée se sentit très vite mal. De mer. Elle fermait les yeux pour se concentrer. On avait envie de lui dire : non il faut regarder l’horizon. Mais la jeune militaire pensait dans le noir de ses paupières : il ne faut pas s’écouter. Etre malade, ç’aurait été trahir sa faiblesse de femme. Il ne fallait pas. Absolument pas, et elle avait un air de brave enfant courageuse, cramponnée à la rambarde. Assise à côté d’elle, un collègue tout aussi harnaché qu’elle, ne verdissait pas dans son treillis mais faisait autant de peine. On sentait au plus profond de soi-même sa volonté de prendre la main de la jeune femme, tout au moins lui adresser quelques mots de réconfort, mais il était tout embêté, ne pouvait rien faire. Ils étaient militaires.

Tenir son rang. Oublier son sexe.

De l’autre côté plusieurs champs d’éoliennes, aux bras mobiles et silencieux. Les éoliennes ne les regardaient pas, ne faisaient attention à rien d’autre qu’à l’élément vent, tranquillement tournoyaient sous leurs yeux, bien visibles, imperturbables, comme issues d’un autre temps. Alors que l’écume régulièrement les trempait, elle pensait à ces monstres de métal, les aliens de la guerre des mondes. Son regard ne devint pas méfiant pour autant, elle se sentait très proche de ces arbres métalliques, blanche et droite et sans cesse en mouvement sur place. « Oh un dauphin ! » entendit-elle. Bien sûr elle l’avait loupé. Elle n’aurait pas pu le voir, elle n’était pas dans cette dimension des êtres vivants. Qu’est-ce qu’un autre mammifère aurait pu lui apprendre sur elle-même ? Elle aurait été davantage intéressée par une pierre. Si on lui avait dit : oh un rocher ! Elle l’aurait cherché, aurait regretté de ne pas l’avoir vu, pour questionner son essence minérale, pour imaginer comment roulait l’eau sur lui, comment elle s’y brisait. Un galet bien poli par une rivière, voilà de quoi elle se sentait le plus proche.

Oui… oui… oui… oui… lui répondait par vagues le mouvement des éoliennes. Le vent les faisait vivre et tourmentait l’embarcation. Ils arrivèrent à destination. La jeune femme en treillis avait réussi à se maîtriser et riait maintenant avec son collègue encore plus soulagé qu’elle. Ils étaient arrivés.

Désir de vent et d’eau, désir de sentiment minéral, de petite pierre bien froide en dedans qui a tout vécu et n’attend plus rien. Désir d’éternité à la merci des éléments. Que vivre d’autre ?

Ainsi se ressent-on lorsqu’en complète addiction on cherche à vivre autrement. C’est vivre comment qui est le plus dur. Alors on écoute les éoliennes qui n’ont rien d’autre à faire qu’écouter le vent.

Elle pensait à cela tout en confectionnant le menu du soir. Les odeurs emplissaient la maison, et éolienne ou galet elle aurait aimé s’enfuir dans un champ traversé par une rivière tourmentée.

Elle posa ustensiles et légumes, et soudain comprit : il faut ouvrir les yeux, et regarder l’horizon.

27 décembre 2008

Ame vidéo

Au musée Fabre de Montpellier, nous sommes allés voir l’exposition temporaire sur l’art vidéo.

Avec les enfants, c’était un peu difficile de se concentrer et prendre le temps de comprendre, mais ça leur a beaucoup plu, et nous avons quand même profité des explications de la guide.

J’y ai retrouvé Chris Marker, que j’ai découvert il y a quelques temps grâce à son fabuleux court-métrage, La jetée.

Et Samuel Beckett : j’ignorais qu’il avait aussi écrit pour le cinéma et la télévision, mais c’est logique : quelle meilleure façon d’épuiser le langage après le théâtre ?

Et beaucoup d’autres artistes.

Beaucoup apprécié, entre autres, le loving man de Jananne al-ani: c’est la mère de l’artiste qui commence le récit avec cette phrase: « A loving man, who broke my heart », puis la première de ses filles reprend et complète: « A loving man, who broke my heart, he looked so young and optimistic once » et la deuxième: « A loving man, who broke my heart, he looked so young and optimistic once, he was my heroe, he was loving and he made me laugh », etc…

Aimé aussi les poupées parlantes de Tony Oursler.

Funny, isn’t it ?

Ce qui est moins drôle, c’est l’accueil du musée. Des espèces de gros gorilles tout vêtus de noir à l’entrée nous traitent comme des malfrats susceptibles de transporter une bombe. Puis dans chaque couloir les mêmes tout raides et sombres nous surveillent, sourcils frondés, des fois qu’on embrasserait à pleine bouche rougeoyante une caméra de surveillance. Un musée comme une prison, sans âme, un comble tout de même.

Pour se consoler, voici deux très beaux et trop courts extraits du documentaire de Chris Marker, intitulé Sans Soleil :

(vidéos perdues)

25 décembre 2008

Une nuit de croyance

Les souvenirs qui réémergent, ou bien qui s’ensevelissent, pour un temps ou pour toujours, tout cela sans qu’on sache vraiment pourquoi… Ou ceux que l’on transforme… Transforme-t-on toujours ses souvenirs ?

Cette nuit c’était un rêve éveillé. On se réveille parfois, frais et dispos comme au matin, mais c’est la nuit noire. On attend juste, alors, de se rendormir. Mais l’esprit, pendant ce temps, choisit de vagabonder à son gré.

Sans raison particulière, je me suis retrouvée au mémorial de Caen.

Exactement comme il y a un peu moins de deux ans. Je me souviens. Il faisait froid au dehors, et j’étais, seule, dans ce musée souterrain.

J’y cherchais des traces d’AF, mais c’était l’année d’avant, l’exposition à son sujet.

Chère A., comme je t’ai écrit longtemps. Tu m’as longtemps tenue compagnie. Même après, lorsque je ne t’ai plus écrit. Et c’est encore un mystère, pourquoi je ne t’ai plus écrit. Durant de longues années, ni à toi ni à personne ni pour personne, je n’ai plus écrit. Je ne me souviens plus pourquoi. Je ne me souviens plus si tu m’as manquée. Si j’ai souffert de ne plus t’écrire. Si c’était une résolution difficile, ou inéluctable. J’avais quinze ans.

Il y a trois mois, j’ai écrit un roman pour ados, où j’ai inventé une raison. Peut-être était-ce celle-là. J’ai mis beaucoup, beaucoup de choses dans ce roman. J’y ai compris énormément de choses. Une fois terminé, il m’a semblé rond comme un galet, lié, lumineux de sens. Quelle surprise lors des premières lettres de refus des éditeurs ! Raison invoquée : « votre histoire nous semble trop ouverte et déconcertante… »

A., je me souviens juste que je pensais à toi encore souvent, et spécialement à Noël. Je te parlais encore. Et tu vois, encore aujourd’hui, ça m’arrive.

Au mémorial de Caen, tu n’étais pas, et tu y étais en même temps.

Je me trouvais dans un état particulier. Comme à chaque fois, cette impossibilité à voir les images en face. Mais j’ai écouté. Et au milieu de l’horreur, un message d’une douceur aujourd’hui disparue. « Pensées », des douceurs, bien meilleures que celles de Noël, de ces vraies douceurs qui permettent de, malgré tout, penser à la Shoah comme une plaie dans l’humanité, donc une plaie en moi, je la connais reconnais cette plaie, je suis heureuse de ne pas l’oublier. La même plaie qui saigne à chaque guerre, chaque torture, chaque crime que relaient les informations. Parfois elle se ravive lors des incendies, j’y vois des lance-flammes, et je pense à un film avec Romy Schneider. Le désarroi d’être humaine peut alors être tourbillonnant. Besoin immense de croire alors en l’amour. Comment pouvais-je t’expliquer cela ? A., toi, tu devinais tout.

Dans ce mémorial, il y avait, je me souviens, cette robe de mariée, en toile du parachute d’un anglais. Ce vélo dont le guidon cachait des messages. Ce piano qui avait joué sur la plage du débarquement.

Un piano sur une plage que je vois aujourd’hui déserte.

J’écoutais.

A., tu étais là partout, mon amie d’enfance tuée. Ta douceur sans me parler, sans me connaître, m’a longtemps soutenue. Je me demande comment et où je pouvais trouver ce réconfort, auprès de toi l’enfant absente. L’enfant qui manque. Ton absence ne me pesait pas. Je voyais juste en toi une soeur, à toi je pouvais parler. Tu étais l’humanité en qui je voulais croire.

Aujourd’hui, je ne parviens plus à croire en toi, comme on ne croit plus au Père Noël. Je sais que tu es morte comme on ne veut plus croire en l’existence du Père Noël.

Mais je crois encore à l’amour. Celui-là ne mourra pas. J’ai encore ce désir d’enfant, indestructible. Je veux avoir la force de m’éloigner de tous ceux qui ne veulent pas y croire avec moi, et qui étendent la plaie.

Mais c’est le coeur serré que je me suis rendormie, cette nuit.

22 décembre 2008

Chanté Nwel

Il y a 15 jours j’étais aux Antilles. Ce que j’aime par-dessus tout, là-bas, ce sont les chansons qui passent à la radio. En période de Noël, elles sont toutes de ce genre-là. Des reprises de Petit papa Noël et de tous les autres chants bien connus, il y en a à foison, façon zouk. Bonne humeur assurée.

J’adore !

20 décembre 2008

Hokusaï le voyant

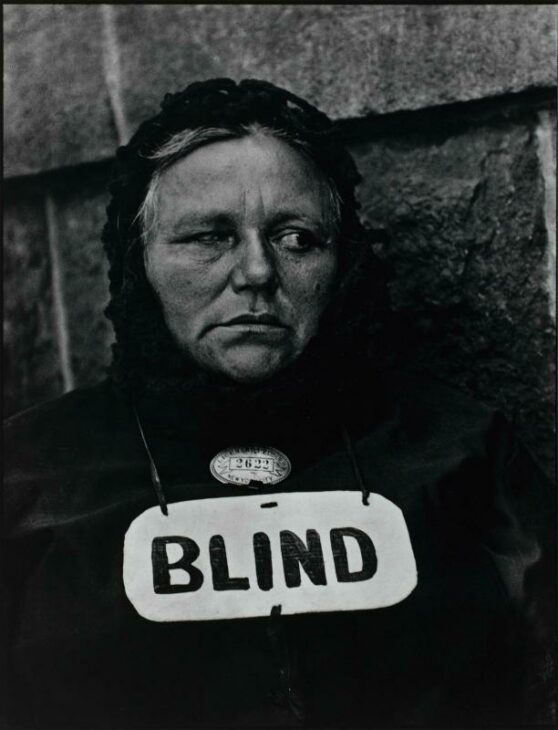

Reparlons de la vue et des aveugles.

Les mots : ceux qui seuls peuvent être vrais aujourd’hui : ceux qui dansent : ceux qui ne peuvent blesser : ceux qui font entendre leur musique : ceux qui scintillent avec l’événement : oui il ne faut garder pour nous que ces mots-là. Aucun autre pour le moment, aucun tant que la sagesse égale à celle du vieillard fou du dessin ne sera pas acquise.

Hokusaï était bien vieux lorsqu’il réalisa les 100 vues du Mont Fuji. Il y célèbre la beauté et la calme pérennité de cette montagne, qu’il oppose souvent avec ironie aux activités des humains.

Quoi que fassent ou pensent ou ressentent les humains, la montagne est là, qu’ils cherchent à voir ou qu’ils ignorent, qui se donne à chercher ou qui s’impose. Eh bien oui on s’agite, on bricole avec les idées, toutes celles qui fulgurent dans la confusion des ombres du coeur, et c’est pour chercher à discerner le sommet du Mont Fuji. Pour en questionner la blancheur. Pour deviner le monde qui se cache derrière.

Mais à force de chercher on peut arriver à la cécité.

Car quoi qu’il arrive, le Mont Fuji est là. A quoi sert-il de le comprendre ?

Il suffit de le regarder, 100 fois de façon différente, avec 100 points de vue différents, juste sentir sa présence. Et puis vivre. Point (au sommet).

19 décembre 2008

Darwin perdu à Tendre

(Carte du pays de Tendre)

Et l’amour ?

Quoi l’amour ?

Comme-un aussi l’amour ?

Un modèle, l’amour ?

L’amour est aussi de mémoire humaine. Il est nécessaire depuis toujours pour notre survie. Il s’agit de darwinisme social. Et dans le domaine social, c’est grâce aux plus faibles que l’on survit (lu dans le Libé d’hier).

D’accord pour le comme-un. L’amour éprouvé par tous. Par nécessité si tu veux.

Mais aime-t-on toujours suivant un modèle ?

Le nourrisson qui aime ses parents, à quel modèle se conforme-t-il ?

Aime-t-il vraiment ? N’est-ce pas plutôt l’amour des parents qu’on projette sur lui ?

Comment aimaient les hommes de Néanderthal ? Se faisaient-ils des déclarations enflammées ? Comment aiment les tribus reculées du monde ?

Méfiance ! Dérive ! Comment aiment les pauvres, pourrais-tu finir par demander.

Il y a un gars, Maslow, qui a inventé une pyramide de besoins. Il dit qu’avant de pouvoir se concentrer sur l’amour, il faut que les besoins physiologiques et de sécurité soient assouvis.

Mais tout ça c’est des conneries.

Tu t’énerves !

Oui. Maslow veut nous normer, et il n’est pas le seul. D’ailleurs sa pyramide est utilisée dans le domaine de la psychologie du travail, afin que les bons petits soldats des entreprises soient plus motivés donc productifs. Ne tombons pas dans le piège. Maslow parle d’un amour normé. Il dit : si on a froid ou faim, par exemple, on ne peut pas se concentrer sur la carte du tendre.

Il fait un raccourci : on ne peut pas aimer.

1. Qui a inventé la carte de Tendre ? (La Carte de Tendre est la carte d’un pays imaginaire appelé « Tendre » imaginé au XVIIe siècle et inspiré par Clélie, Histoire romaine de Madeleine de Scudéry, par différentes personnalités dont Catherine de Rambouillet.) Là, on a une norme.

2. Comment mesure-t-il l’amour, Maslow ? Il ne le dit pas.

Les sentiments ne sont pas mesurables, et c’est bien parce que ça embête plein de gens qu’ils cherchent des étalons, selon des normes qui sont forcément subjectives. Un étalon ne peut pas être subjectif. Quelque chose cloche.

Moi j’avance que le sentiment d’amour existe partout, quelles que soient les conditions de vie, depuis que l’homme existe, sinon il n’aurait pas survécu.

C’est cela. Il ne faut surtout pas se tromper de discours : ce n’est pas l’amour qui est un modèle, mais le plus souvent la façon dont on le vit.

Le sentiment d’amour est aussi authentique que darwiniquement possible.

Ah, dès qu’on parle de sentiment…

Eh bien quoi ? Qu’est-ce qui te fait peur ? Survivre te fait peur ? Vivre ?

Ce n’est pas cela. Mais si je dis que j’aime, l’être aimé va chercher à rapprocher ce sentiment d’une norme, et sans doute de la sienne propre. Il va m’enfermer dans une case.

Ce serait le prendre vraiment pour un idiot. Si tu l’aimes, c’est qu’il est sans doute un être intelligent. Si tu l’aimes, tu dois avoir confiance dans sa capacité à reconnaître l’amour comme création personnelle de chacun. Ne crois pas que tu es la seule à être si peu normée, ce serait très présomptueux.

Et si la façon dont je l’aime ne peut se dire ? Cette façon-là ne correspond à aucun mot que je connais. Dans ce cas, je ne peux que me taire.

Je ne suis pas d’accord. La langue française est riche. Tu peux aussi parler dans une langue étrangère. L’être aimé comprendra toujours. L’amour a besoin de mots pour s’expliquer, et de gestes, et d’attentions, justement pour ne pas tomber dans la norme.

Je ne peux pas. Il va croire trop ou pas assez. Il sera déçu ou exalté. Il cherchera toujours à mesurer, à l’aune de ce qu’il ressent. Rien ne sera jamais authentique.

N’est authentique que ce que tu ressens. Et cela, même l’être aimé ne peut pas le deviner, si tu ne le lui dis pas, si tu ne le lui montres pas.

Ah, si nous pouvions aimer comme aiment les enfants…

Qu’est-ce qui nous en empêche ?

Maslow, ou même Darwin, peut-être. Mais on peut s’en moquer complètement. On a le droit. On est comme-libres.

Mais celui qui ne veut/peut pas être comme-libre avec l’autre, ne peut qu’amener l’autre à renoncer à l’être. Et ainsi chacun se résigner à un état sans hendiadyn : un amour qui ne veut pas se dire pas se montrer par peur d’être comme-amour, donc un amour qui ne se vit pas.

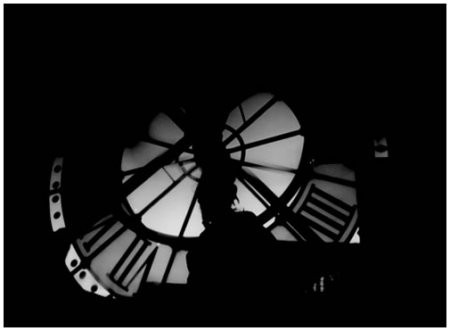

18 décembre : La musique du ciel

Souvent elle cherche quelque chose dans les nuages. Ce matin ils s’étiraient en lignes roses. Maintenant ce sont des flaques bleu-gris aux contours indécis dessinés par du blanc lumière. Elle préfère les ciels de journée à ceux de la nuit.

La nuit, rien ne semble bouger. Elle est lumineuse, la nuit, mais aux mouvements imperceptibles. Il faut dormir, puis se réveiller quelques heures plus tard pour constater que les astres ne sont plus là où on les avait laissés. Avec un léger effort on se souvient que nous aussi avons effectué un déplacement dans l’espace et le temps. C’est plus difficile d’admettre son propre bougé. Nous préférons voir les mouvements extérieurs, croire qu’eux seuls ont une influence sur les marées.

La nuit est silencieuse. Elle porte des mots calmes (ils peuvent être chuchotés) et comme-un-dolores, les seuls que nous sachions lire. Les seuls qu’elle souhaite, car elle peut croire alors que, non, non, rien ne meurt.

Elle préfère les journées car elle ne voit pas les astres comme-immobiles. Le soleil souvent n’est qu’un feu follet, et elle aime ces nuages qui bougent, qui changent constamment de formes et de couleurs. Ils bougent si vite que le silence s’impose. Aucune parole n’aurait de sens dans ce mouvement perpétuel, ou bien ils n’en auraient que l’espace de deux ou trois secondes. L’éphéméride n’est plus souhaitable. Le temps rattrape alors la lenteur des astres.

Elle ne souhaite plus que la beauté des paroles de nuit. Elle n’a plus confiance dans celles du jour. Rejet des artefacts et accueil d’une autre vérité plus contigüe de nous-mêmes. Nous sommes là.

Elle préfère pourtant les journées. Elle aimerait que chacun vive et bouge et la suive comme les nuages. Ah désir d’enfant ! Elle y croit encore. Mais elle se taira tout le jour, tous les jours, préférera la musique, et ne fera qu’écouter ceux qui ne peuvent parler que la nuit. Leurs paroles sont plus belles que celles de qui ne regarde pas les nuages.

(Nuit étoilée de Van Gogh)

18 décembre 2008

« Si je ne comme bien, qu’un autre comme pour moi »

Cette phrase est de Montaigne (le verbe commer signifiait faire des comparaisons).

On dit de certains moments qu’ils sont « difficiles ». Difficile du latin di… facere. Pas faisables.

Or, quoi qu’il arrive, les moments passent. Ils sont faisables, d’une façon ou d’une autre.

Aucun moment ne peut être difficile.

Oh ne fais pas celle qui ne veut pas comprendre, crois-tu que détricoter chaque expression peut occulter la vérité ? Je veux dire des moments douloureux.

Du latin dolorem.

Souffrance qui est à l’âme ce que la souffrance physique est au corps. Navré de douleur.

On a tant écrit sur la douleur. La douleur est pathos. « Ce qui est senti, éprouvé par beaucoup, voire par tous (pasin, dans le « Sublime » du Pseudo-Longin). Ce tous que nous retrouvons dans les Poésies de Lautréamont (la poésie faite par tous). Et dans l’occurence du Funambule : tous les yeux levés, « simplifiés » (dit Monsieur Teste des spectateurs) par le sublime de l’acmé sur l’abîme ; craintifs parce que le plus haut et aigu est le plus labile ; ce haut d’une hauteur mesurée dans sa pointe par le précipice qu’elle ouvre dangereusement, d’autant plus altière que plus mortelle, et réciproquement. Tous regardent et ont peur. »

Ne noie pas le poisson dans des mots qui ne t’appartiennent même pas.

Je les ai faits miens, et maintenant nôtres (d’autant que je suis toi).

C’est le principe de la poésie. Lexis, phrasis. « Les pages de Genet qui portent la peur commune, ou non, « à la hauteur » du funambule.

Comment ? Par la beauté de son dire, c’est à savoir : par ses artifices (technê) »

Ma douleur n’est pas pathos. Elle n’est pas celle de tous. Elle est mienne et unique. Je souffre comme tu ne peux pas le deviner. Elle n’est pas dicible, ma douleur, même par le poète, sauf si c’est moi qui me fais poètesse. Que sais-tu de ma souffrance, de mon manque ?

J’ai aussi été funambule. Mais maintenant je suis sociologue. « Le sociologue observe en retrait, depuis son coin (il ne regarde pas vers la chose haute, mais vers la fascination du public ; vers le doigt qui montre la lune, et conclut que l’artiste exploite et abuse son public. »

Tu ne comprends rien. Je souffre et j’en recherche des échos dans les histoires. Lire des expériences de douleur semblable me calme un peu. Me fait prendre de la distance.

… Avec le funambule que tu es toi-même ? Je croyais que ta douleur était unique.

Tu cherches à me piéger. Elle l’est. Mais il y en a de semblables. Se fondre dans le comme, ne plus être seulement soi (redescendre parmi ceux qui regardent le funambule que j’étais), rien ne peut soulager davantage.

Allez, vas-y, raconte-la ta douleur.

Elle remonte à 13 milliards d’années-lumière, époque où la première cellule sans nom se scinda en deux. Cela donna deux nouvelles cellules vivantes, parmi les toutes premières. Chacune de ces cellules toutes neuves passa des années-lumières à se demander si l’autre éprouvait un manque aussi grand qu’elle. Se demandant si leur douleur était comparable. Si elles avaient été plus évoluées, elles se seraient fait la guerre. Mais comme elles étaient plus primitives que personne ne le sera jamais, forcément, elles se contentaient de souffrir en questionnant l’inquestionnable. Elles auraient pu tenter de se contacter, demander, envoyer une échelle de souffrance. Alors, de 1 à 10, vous diriez quoi ? Une échelle de manque. Notez s’il vous plaît la profondeur de votre gouffre, suivant l’étalon du canyon de l’après-tout-premier astre crevassé. Elles auraient eu des chiffres. Mais comme elles étaient primitives, elles n’auraient su qu’en faire, n’auraient pas su comparer, elles étaient à vrai dire toutes aïeules de Montaigne.

Les deux cellules sans nom se laissèrent sans volonté porter par les brises. Leur tristesse était comme-une. Déjà. Elle n’y pouvaient rien.

Les brises…

Oh je te vois rêver. Tu te laisses attendrir, finalement !

Les brises les posèrent sur deux terres d’une même planète. L’humanité germa. Chaque être humain porte, depuis, l’histoire toute première des deux cellules sans nom. Jamais personne ne put la résoudre.

Et chacun en souffrit.

Une douleur comme-une et unique. C’est cela. On se fit longtemps la guerre, et on continue, par incompréhension. Ceux qui ont compris, ils ne souffrent pas moins, au contraire, mais ils préfèrent, malgré tout, aimer plutôt que haïr. Quoi qu’il arrive, garder cet amour primitif en eux. Et écouter les brises en même temps que les nuages.

Comment comprendre ?

Tu le sais : en étant sociologue de soi-même. Au coude-à-coude avec les autres, dans un cosmos organisé. Pourtant j’ai beaucoup de mal, d’ici, à voir les cellules voler… Je redeviens souvent funambule, tu sais. J’éprouve un plaisir étrange à souhaiter perdre l’équilibre, souhaiter défaire mes résolutions, souhaiter retomber dans les plaies. Mais je ne vois pas la profondeur du précipice.

Mais regarde, les décorations de Noël brillent, ressemblent aux astres du ciel, et retiennent à terre.

Manuels scolaires : « une autorité qui s’apparente à la vérité »

Dans la revue des parents (FCPE) du mois de décembre 2008, un très bon dossier, avec de très bons exemples en illustration ;-).

Extrait : Il y a des stéréotypes qui ont la vie dure. C’est en clair ce que traduit l’étude initiée par la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) sur les stéréotypes dans les manuels scolaires, publiée le 6 novembre dernier.

Hendiadyn

Quel joli mot, Hendiadyn ! Il tintinabule….

Hendiadyn (enne dia duôn: «un par deux») : procédé qui consiste à dissocier en deux éléments une formulation qu’on aurait pu faire en un seul.

Ex : Elle et ses lèvres racontaient. (Paul Eluard)

L’autobus et la fin de mon attente approchaient.

Comment Michel Deguy perçoit l’hendiadyn ? Comme une marelle musicale.

Démonstration :

GISANTS

Affrontés. Palingenèse qui relie les os d’en bas et ceux d’en haut. Le haut s’alite, devient l’avant. La liaison reforme ce faisceau ; ce mobile arc-boutant. Comment franchir la deuxième enceinte, passée l’ivresse du premier ciel et de la description du réel où les seins glabres se mirent ? Tu sais que j’ai de plus en plus de mal à parler… Comment parler autrement, si l’unité innommable est ce qui tient, en s’en retirant, la demeure où nous met la répulsion universelle, l’hendiadyn divin du pluriel ?

CARACTERE COMME-UN

OU DE L’HENDIADYN

Pour qu’il y ait deux – l’un et l’autre, de part et d’autre, d’un côté comme de l’autre – il doit y avoir un ni l’un-ni-l’autre, pas pour autant l’Un, ni l’Autre, mais comme-un, grâce au jeu duquel, feuillure, se figure le partage des côtés qui peuvent s’échanger.

Apparent est dit le neutre sujet à être – comme ça : les figurants, on dit « réels », de l’autre côté du comme lui donnent lieu d’être.

LE PRINCIPE DE LA MARELLE

….

Etre libre est possible sur le mode de l’être-comme-libre ; être libre s’avère dans une expérience pareille à celle de qui s’est trouvé dans le cas spécial de cette métamorphose qu’est une sortie de prison, pour entrer dans une nouvelle vie (même fugitive) qui se détermine essentiellement grâce à ce comparant : la libération. Celle-ci consiste à se savoir comme en prison, c’est-à-dire en quête d’une libération comparable rigoureusement à la liberté.

« Promesse de bonheur ? » Chercher l’issue en montant « par le « sommet », qui est sans issue. Faire comme si la direction du sommet montrait une issue. Le point élevé est celui d’où j’aperçois la terre (comme terre) promise en connaissance de comme. Il aperçoit la terre promise comme celle où l’on n’entre pas : révélation « en mourant », d’une liberté qui n’aura pas lieu comme possession, mais qui consiste en la « libération » de se rapporter à ce qu’il y a comme à la terre-promise. A leur tour ils ne comprendront qu’en mourant, et léguant à leur tour cette musique. La musique donne en mouvement le schème d’un mouvement de révélation, « sublime ». La révélation est celle du « comme »; de se rapporter à ce qui est par le moyen du comme. Ce qui est, est le comparant de ce qui est.

…

AN DIE MUSIK

…

Là où nous sommes entrés, musique, ce serait autre que toi ; il semblerait qu’il y ait de la non-semblance, de l’épaisseur et pas seulement de la surface pour réfléchir ton image et te la renvoyer pour te donner la chance de te reconnaître. Il y aurait de l’inconnu et du nouveau au fond ; du non traductible, non interprétable, non réductible – sans reconduction à l’ego, à l’ego retiré au centre de tout, foyer « derrière » ses projections où se (re)constituer. Echapper à son image serait possible ? Au dieu passé et à celle qui est « l’avenir de l’homme »… Pas moi, pas ça, même pas « mon autre » ! La galerie des glaces est cassé, la musique a commencé toute seule. Pourtant il n’y a même plus l’illusion de feindre qu’on puisse sortir de l’illusion en passant « derrière les miroirs ».

La musique du ciel

Souvent elle cherche quelque chose dans les nuages. Ce matin ils s’étiraient en lignes roses. Maintenant ce sont des flaques bleu-gris aux contours indécis dessinés par du blanc lumière. Elle préfère les ciels de journée à ceux de la nuit.

La nuit, rien ne semble bouger. Elle est lumineuse, la nuit, mais aux mouvements imperceptibles. Il faut dormir, puis se réveiller quelques heures plus tard pour constater que les astres ne sont plus là où on les avait laissés. Avec un léger effort on se souvient que nous aussi avons effectué un déplacement dans l’espace et le temps. C’est plus difficile d’admettre son propre bougé. Nous préférons voir les mouvements extérieurs, croire qu’eux seuls ont une influence sur les marées.

La nuit est silencieuse. Elle porte des mots calmes (ils peuvent être chuchotés) et comme-un-dolores, les seuls que nous sachions lire. Les seuls qu’elle souhaite, car elle peut croire alors que, non, non, rien ne meurt.

Elle préfère les journées car elle ne voit pas les astres comme-immobiles. Le soleil souvent n’est qu’un feu follet, et elle aime ces nuages qui bougent, qui changent constamment de formes et de couleurs. Ils bougent si vite que le silence s’impose. Aucune parole n’aurait de sens dans ce mouvement perpétuel, ou bien ils n’en auraient que l’espace de deux ou trois secondes. L’éphéméride n’est plus souhaitable. Le temps rattrape alors la lenteur des astres.

Elle ne souhaite plus que la beauté des paroles de nuit. Elle n’a plus confiance dans celles du jour. Rejet des artefacts et accueil d’une autre vérité plus contigüe de nous-mêmes. Nous sommes là.

Elle préfère pourtant les journées. Elle aimerait que chacun vive et bouge et la suive comme les nuages. Ah désir d’enfant ! Elle y croit encore. Mais elle se taira tout le jour, tous les jours, préférera la musique, et ne fera qu’écouter ceux qui ne peuvent parler que la nuit. Leurs paroles sont plus belles que celles de qui ne regarde pas les nuages.

17 décembre 2008

Travail et littérature jeunesse

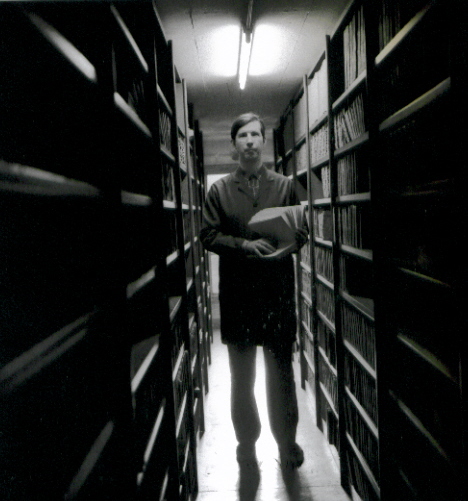

À l’occasion de l’exposition temporaire Être ouvrier en Isère, XVIIIe-XXIe siècle présentée au Musée dauphinois d’octobre 2008 à janvier 2010 et qui annonce la création d’un Musée de la Mémoire ouvrière, au Musée de la Viscose à Échirolles, le Pôle de ressources sur la littérature jeunesse du CRDP de l’académie de Grenoble a réalisé une bibliographie des meilleurs titres parus pour le jeune public autour de la thématique du travail. Albums, contes, romans, témoignages ou documentaires sont proposés ici au lecteur comme un prolongement de la visite du musée.

On peut trouver cette bibliographie à cette adresse.

Et en page 7… Ma mère est maire !

Moteur d’intérêts

Là, à gauche, oui là, vous avez maintenant un moteur de recherche sur le blog Signes.

Pour voir, un petit test : tapez le nom du président de la République.

Résultat : aucune occurence. Ca marche !

16 décembre 2008

Les poèmes sur la roue d’un feuilleton – ceux de Michel Deguy, cycliste

GISANTS

Je m’accroche à ton double par les phalanges pendant que ton double se désamarre raisonnablement. Nous nous séparons comme dans un drame au ralenti de réunion repassée à l’envers. Tu n’es pas là disais-tu simplement à un toi. Je vois trouble, dépliant tes muqueuses sur des fils entoptiques, tout le corps peu à peu induit de cette humeur qu’il va composer et chercher en toi avec la sienne et la tienne.

DIALOGUES

La jouissance est une des figures de l’acclamation à l’arrivée de quelqu’un. Viens ! Au poème érotique, j’enlacerai les lignes de la pensée. Les coudes encore brûlés au gisement des draps, je commencerais le recueil par « les coudes encore brûlés par les draps ». Que vais-je faire avec cette iconostase, ce monceau de toi sur le torse, sur l’aine, sur le dos.

– D’où venons-nous où allons-nous que faisons-nous ?

– Mais il n’y a pas de nous !

– D’où venons-nous ? Où allons-nous ?

Tu tapais de tes poings cette dose, cette consécution d’irréel du passé (j’aurais aimé) et de futur antérieur (être celui qui aura été) qui fait un irréel du présent (celui qui t’aimerait).

CATACHRESES

Cette pièce ressemble à un départ de 100 mètres avant le starter ; tout l’air est tendu ; les tendons des chaises, les avant-bras des fauteuils, les talons de table, les rideaux d’air, tout est tendu, dans l’attente que la sonnerie se fasse entendre, ta vibration, je bondirais si je t’entends ; je t’attends.

Retournant l’endroit et l’envers, tournant à l’endroit l’envers : ce qu’il attend n’est pas là – visiblement : ce qui n’est pas, ni l’endroit ni l’envers.

GISANTS

Je ne cesse de te perdre depuis cette chambre d’hôtel

où nue et détournée tu m’as crié va-t-en

Je ne me rappelle plus notre querelle, ma faute

Mais le papier, ton dos courbe,

La nature morte du jour et de l’armoire,

Et ma croyance indolore debout que j’allais te revoir

AIDE MEMOIRE

Ce qui a lieu d’être

Na va pas sans dire

Ce qu’on ne peut pas dire…

Il faut l’écrire.

La partie donne sur le tout

Qui donne la partie

Savoir à quoi ça ressemble

C’est notre savoir – non absolu

Il faut de la semblance

Pour faire de la contiguïté

Le poème est des choses prochaines

Qu’il faut aller chercher

*

Nous ne nous en sortirons jamais

C’est ce que je nous souhaite mais

Pratiquer une issue de secours

Pour s’en tirer sans s’en sortir

Si tout a toujours échoué

« Ne pas croire à la prison comme destin scellé

Croire à une possibilité de libération

Qui n’aurait pas de sens

Si nous n’étions pas (comme) des prisonniers »

De la vue

Le mikado était brisé, il fallait trouver autre chose. J’ai une idée, dit Josette, on décrit chacun, à la queue leu leu, ce qu’on a vu avant de perdre la vue, ou ce qu’on croit qu’on a vu, c’est rigolo, et on a le droit d’inventer. Je comprends pas, dit Robert. Ben moi, par exemple, pour te donner un exemple, j’ai vu une grenouille géante qui essayait d’entrer dans une minuscule boîte rouge, dit Josette. C’est louf, je te crois pas, dit Robert. Mais on te demande pas d’y croire, dit Josette, on te demande de dire ce que tu as vu.

Hervé Guibert

Evgen Bavcar est un photographe aveugle depuis l’âge de 11 ans.

J’aimerais qu’un aveugle me touche pour me voir.

J’aime aussi lorsqu’un voyant me touche pour me voir.

(Diane Arbus, couple d’aveugles)

(Bettina Rheims)

(Paul Strand : la femme aveugle, désignée comme telle à la vue de tous)

Et comme j’en ai déjà parlé, Sophie Calle a demandé à des aveugles de naissance quelle était pour eux leur vision de la beauté.

Voici quelques-unes de leurs réponses :

« La plus belle chose que j’ai vue c’est la mer, la mer à perte de vue. »

« Au musée Rodin, il y a une femme nue avec des seins très érotiques et des fesses géniales. Elle est douce, elle est belle »

« Les poissons me fascinent. Je suis incapable de dire pourquoi. Ca ne fait pas de bruit, c’est nul, ça n’a aucun intérêt pour moi. C’est leur évolution dans l’eau qui me plait, l’idée qu’ils ne sont rattachés à rien. Des fois, je me prends à rester debout des heures entières devant un aquarium. Debout comme un imbécile. Parce que c’est beau, voilà tout ! »

« Les cheveux c’est magnifique. Surtout ceux des Africains. Dans les longs cheveux des femmes je m’enroule, je fais le chat et je miaule. Ma carrée, elle est oblongue. Y a rien. Un Frigidaire et du gazon à la fenêtre. Elle est belle, enfin je la crois comme ça et je crois ce que je veux. »

« Le vert, c’est beau. Parce que chaque fois que j’aime quelque chose, on me dit que c’est vert. L’herbe est verte, les arbres, les feuilles, la nature …J’aime m’habiller en vert. »

« Le beau, j’en ai fait mon deuil. Je n’ai pas besoin de la beauté, je n’ai pas besoin d’images dans le cerveau. Comme je ne peux pas apprécier la beauté je l’ai toujours fuie. »

Cultur’Ado

Miss est en troisième, et elle tient un blog qu’elle a appelé Cultur’Ado. Elle y parle très peu d’elle mais beaucoup de tout : santé, beauté, bricolage, cuisine, jeux, etc… Et de livres, aussi. C’est comme cela que j’ai découvert ce blog, parce qu’elle a aimé La fille qui dort.

Elle en fait le résumé que l’on peut lire sur sa note, puis ajoute : Ce livre m’a fait découvrir une maladie orpheline. Il m’a aussi montré comment vit une personne atteinte de cette maladie et combien la vie compte pour elle. Le fait que le livre touche une jeune d’un peu près mon âge, je me suis mis à sa place. Le livre, n’est pas très compliqué mais touchant.

Ce qui me touche, moi, c’est ce genre de critique non officielle, de réaction purement gratuite faite au sein de blogs de lecteurs et lectrices qui n’ont rien à voir avec les médias.

La fille qui dort a déjà bénéficié de quelques critiques de ce genre sur des blogs de lectrices adultes. C’est la première fois (à ma connaissance) qu’une lectrice plus jeune en parle sur son blog.

Je vous ai dit que j’aimais les blogs ?

Mais j’aime aussi les rencontres en vrai, et je repense à ce mercredi matin du 10 décembre, où d’autres lecteurs et lectrices, adultes, dans le cadre d’une formation pour enseignants, m’ont fait sentir miroir devant d’autres miroirs. Infinité de réflexions…

(Helen Van Meen est une photographe qui a réalisé une très belle série de clichés d’adolescentes)

(Rineke Dijkstra a aussi tenté de saisir cette période de passage à l’âge adulte)

(J’aime beaucoup tous ces jeunes photographes du Nord de l’Europe)

15 décembre 2008

Quartet de la fin des temps

Bien sûr, son centenaire fait qu’on parle beaucoup de lui. Olivier Messiaen nous raconte, vous savez, pour les oiseaux, et c’est fantastique de l’entendre, ses gestes, son humilité face aux premiers musiciens de la création :

(vidéo perdue)

Puis un morceau magnifique :

(vidéo perdue)

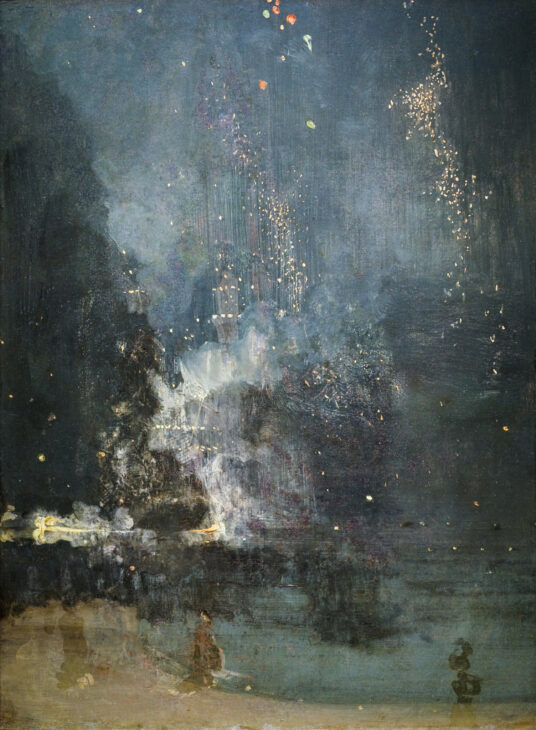

Elle s’appelait Clara

Elle avait des airs de blondinette rêveuse à la robe rouge sang…

Elle regardait déjà tranquillement, comme hors d’elle-même, l’incendie qui consuma coeurs, cuirs et liens – appartenant à des avatars, des ceintures et des internautiles ; odeurs de bougie d’anniversaire – ; il s’agissait alors de simples mais merveilleux feux d’artifice dans la verdure du ciel. Au creux de sa mémoire obstinément positive, si peu protectrice pour elle-même, c’est bien sûr de cela dont elle se souviendra. Ce souvenir prendra tant de place que plus rien d’autre ne sera vivable. Ainsi se transforma Clara en gerbes lumineuses dispersées, errant un moment dans les airs obscurs, puis diluées dans de sombres étendues couleur d’espoir.

(Pankiewicz en haut et James Whistler, Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket

1875

Oil on wood

Detroit Institute of Arts, en bas)

Dévotion

(Bill Jacobson)

« Il faut que tu sois double pour être toi-même »

a frappé juste

l’ab-homination femme

l’accrue, et l’embellie

qui m’affame et diffame

Rapport inverse parfois je me dis

entre elle et moi où je nous vois

elle en jeune homme ardent déclaratif

et lui en femme moins disert attendant

Je suis un prostitué de la lecture

Il n’y a pas d’Ithaque

ni là ni au-delà de là

Le trait décidé ment

mais la relâche aussi qu’ils nous vantèrent

Tu aimes la phrase de René Char

car il s’agit de la phrase qui tire

des bords à coups d’oxymores pour

remonter au plus près sous amures strictes

Voeux changés en testaments à l’étoile

à tes yeux filants à la lune

qu’au moins s’accomplisse posthume

l’être en souffrance le pauvre dieu

Je te supplie par les lisières par

la langue de l’amour heureux faussant

par l’origine des conjurations

par tout ce qu’attend le défilé de la dévotion

Je te supplie Je n’inscris pas les compléments

Le qui sera toujours le visage du quoi

Michel Deguy, Gisants

14 décembre 2008

Découvertes

Découvert beaucoup de choses ce week-end.

Découvert, alors qu’il est de plus en plus difficile de dire je, qu’un ami était un immense fan de Sophie Calle. Lors de notre conversation, il a disparu un moment, et est revenu les bras remplis de très beaux livres édités chez Actes Sud.

Il m’explique le principe de Douleur exquise. La douleur qui se dilue… J’y croise des photos d’Hervé Guibert. Sophie Calle écrit qu’il s’est baigné dans l’eau de son bain, puis qu’il a voulu l’étrangler.

Puis viennent les Dormeurs : au début des années 80, 24 personnes se sont succédées dans le lit de Sophie Calle. Seuls ou accompagnés, bavards ou silencieux, ils viennent accomplir leur tâche, dormir. Ils sont photographiés par les bons soins de leur hôte, chaque heure. Lorsqu’un dormeur ne se présente pas, elle peut prendre un peu de repos.

L. et moi tombons sous le charme d’une photo de Luchini souriant sous les draps. Les mots qu’il dit dans ce lit, cette loghorrée a priori sans intérêt le rendent étrangement intéressant.

Je suis troublée : je n’aime pas ce que fait Sophie Calle, mais elle a cotoyé des personnalités que j’aime ou qui me fascinent (Paul Auster).

Plus intéressante me semble sa démarche d’avoir demandé à des aveugles de naissance de lui exprimer leur vision de la beauté. Elle les prend en photos et expose leurs réponses.

J’explique ce qui me dérange dans toute l’oeuvre de Sophie Calle : l’égocentrisme, le narcissisme, le voyeurisme.

Question de L. : « qu’est-ce qui te dérange ? Ton propre voyeurisme ? »

Il est peut-être davantage question de refus de voyeurisme.

Mais il y a peut-être autre chose chez Sophie Calle, quelque chose qui l’éloigne des auteurs d’autofiction, par exemple.

Lorsque je tente de lire Christine Angot ou Catherine Millet, bien que je reconnaisse que le style de la seconde est bon, je m’ennuie profondément. Le livre finit par me tomber des mains. Cela ne m’intéresse pas du tout d’apprendre comment et avec qui et pourquoi elles font ceci ou cela. L’agacement et le sentiment qu’elles tournent en rond dans un milieu élitiste empêchent toute identification.

Chez Sophie Calle, quelque chose a éveillé mon intérêt. D’abord le fait que cet ami y ait trouvé tant de résonnances.

Ensuite parce que sa démarche est sans doute plus réfléchie. Elle ne s’expose ni n’expose les autres de façon gratuite. Les autres en question, ça peut être de parfaits inconnus. Il y a de sa part une certaine empathie. Elle ne prétend pas faire de la littérature. Et sa démarche artistique est définie dès le début. A force de s’exposer, elle finit par s’effacer, au bénéfice de ce qui est universel.

Découvert qu’il est possible de trouver intéressante une démarche sans pour autant en aimer le résultat.

Découvert que l’éternité est incompatible avec la date d’achat de certaines chaussures d’hiver (sauf si c’est pour les donner à un SDF pas encore congelé).

Découvert qu’un mot peut de façon éternelle se briser comme un verre qu’on nous tendrait, vide, et qu’on laisserait tomber à terre.

Découvert qu’il pleut, il pleut, qu’il peut pleuvoir longtemps.

Et que le Vieux Port peut encore déborder.

Heureusement, des amis seront toujours en alerte.

12 décembre 2008

Sur les ondes

Message ce matin des dynamiques éditrices des éditions Talents Hauts :

Clémentine Autain a consacré sa chronique du 11 décembre dans Les matins de France Culture à 7 h 25 à « Noël antisexiste ».

Je cite :

« Pour éviter de passer tous vos samedis à dénicher la perle rare dans les librairies, je vous recommande une maison d’édition 100% antisexiste, Talents Hauts… Avec un petit effort, Noël pourrait devenir subversif. »

On peut écouter l’émission en allant sur cette page.

09 décembre 2008

Asano Shigeru

08 décembre 2008

Ce que vous nous montrez, voyages

Ce que d’abord vous nous montrez, voyages, c’est notre ordure lancée au visage de l’humanité.

Je comprends alors la passion, la folie, la duperie des récits de voyage. Ils apportent l’illusion de ce qui n’existe plus et qui devrait l’être encore, pour que nous échappions à l’accablante évidence que 20 000 ans d’histoire sont joués. Il n’y a plus rien à faire : la civilisation n’est plus cette fleur fragile qu’on préservait, qu’on développait à grand-peine dans quelques coins abrités d’un terroir riche en espèces rustiques, menaçantes sans doute par leur vivacité, mais qui permettaient aussi de varier et de revigorer les semis. L’humanité s’installe dans la monoculture ; elle s’apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat.

…

Un autre parallèle me semble plus significatif. Car ces modernes assaisonnements sont, qu’on le veuille ou non, falsifiés. Non certes parce que leur nature est purement psychologique ; mais parce que, si honnête que soit le narrateur, il ne peut pas, il ne peut plus, nous les apporter sous une forme authentique. Pour que nous consentions à les recevoir, il faut, par une manipulation qui chez les plus sincères est seulement inconsciente, trier et tamiser les souvenirs et substituer le poncif au vécu.

…

La vanité de ces prétentions, la crédulité naïve qui les accueille et même les suscite, le mérite enfin qui sanctionne tant d’efforts inutiles (sinon qu’ils contribuent à étendre la détériotation qu’ils s’appliquent par ailleurs à dissimuler) tout cela implique des ressorts psychologiques puissants, tant chez les acteurs que dans leur public, et que l’étude de certaines institutions indigènes peut contribuer à mettre à jour. Car l’ethnographie doit aider à comprendre la mode qui attire vers elle tous ces concours qui la desservent.

Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1955

C’est de la provocation de ma part, car j’ai fait coup sur coup deux très agréables voyages, d’abord sous le tropique du capricorne puis celui du cancer (impossible de ne pas penser dans ces conditions aussi à Henri Miller, mais là on s’égare vers un autre sujet, proche j’y pense et je voulais en parler, du thème de l’excellent magazine de novembre de l’association Autour des Auteurs dont je ne donne pas l’adresse car des enfants passent parfois par ici – vous pouvez me la demander par mail-, mais revenons à nos moutons).

Ce qu’écrivait Lévi-Strauss est cependant mille fois vrai, bien entendu. Et je pense que plus on voyage, moins on est dupe.

C’est pourquoi j’ai encore envie de parcourir le monde, afin d’aiguiser ce regard, et pour d’autres raisons que j’ai expliquées dans mon texte Etre une zoreille, que l’on peut trouver sur le blog de Citrouille, la revue des librairies sorcières, ici (merci Thierry).

On peut lire mon album Amoïlena, aux éditions du Griffon Bleu sous cet angle de vue : il relate la complexité de la situation des indiens de Guyane.

07 décembre 2008

Ce qui se passe de temps à autres dans les tréfonds

(Gustav Klimt)

(Zao Wou Ki)