30 décembre 2007

Assis en choeur

(Margaret Wharton)

21 décembre 2007

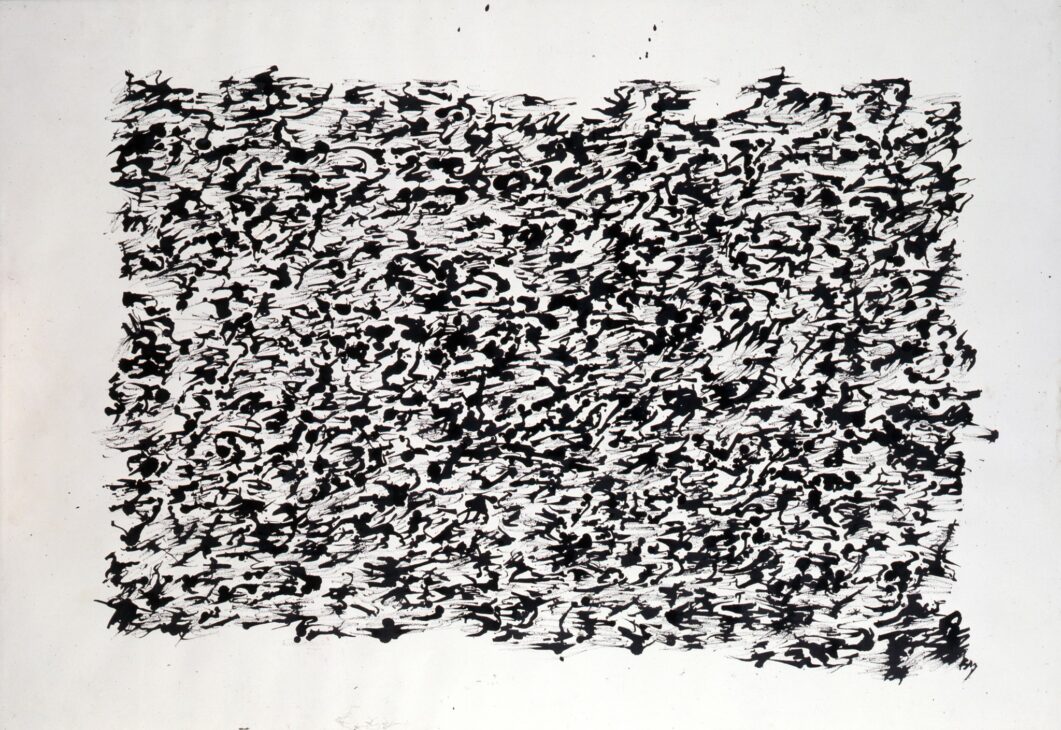

JOYEUSES FETES !

Oui, j’assume : un tableau de Michaux peut illustrer Noël !

Fleurs de Klimt

20 décembre 2007

Sandra Bennett, twelve years old

(Richard Avedon)

19 décembre 2007

Envie de Paris

(Bruce Davidson)

18 décembre 2007

Le puits d’enfance

(Jeanne Dunning)

17 décembre 2007

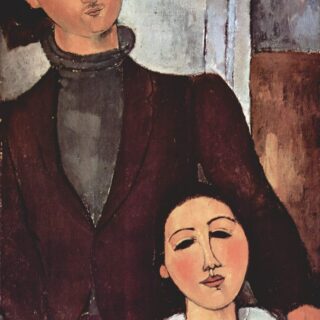

De Velasquez à Picasso

16 décembre 2007

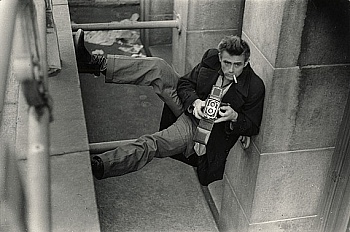

Regarde

(Dennis Stock)

15 décembre 2007

Les petites filles savent voler

(Chris Steele_Perkins – Magnum)

13 décembre 2007

Morale du joujou

En cette période où l’on parle beaucoup des joujous que le Papa Noël va apporter, voici un texte éclairant. Hélas très long, j’en ai coupé le début pourtant aussi intéressant.

Il est signé Charles Baudelaire :

…

Tous les enfants parlent à leurs joujoux ; les joujoux deviennent acteurs dans le grand drame de la vie, réduit par la chambre noire de leur petit cerveau. Les enfants témoignent par leurs jeux de leur grande faculté d’abstraction et de leur haute puissance imaginative. Ils jouent sans joujoux. Je ne veux pas parler de ces petites filles qui jouent à la madame, se rendent des visites, se présentent leurs enfants imaginaires et parlent de leurs toilettes. Les pauvres petites imitent leurs mamans ; elles préludent déjà leur immortelle puérilité future, et aucune d’elles, à coup sûr, ne deviendra ma femme. – Mais la diligence, l’éternel drame de la diligence joué avec des chaises : la diligence chaise, chevaux-chaises, les voyageurs-chaises ; il n’y a que le postillon de vivant !

L’attelage reste immobile, et cependant il dévore avec une rapidité brûlante des espaces fictifs. Quelle simplicité de mise en scène ! et n’y a-t-il pas de quoi faire rougir de son impuissante imagination ce public blasé qui exige des théâtres une perfection physique et mécanique, et ne conçoit pas que les pièces de Shakespeare puissent rester belles avec un appareil d’une simplicité barbare ?

Et les enfants qui jouent à la guerre ! non pas dans les Tuileries avec de vrais fusils et de vrais sabres, je parle de l’enfant solitaire qui gouverne et mène à lui seul au combat deux armées. Les soldats peuvent être des bouchons, des dominos, des pions, des osselets ; les fortifications seront des planches, des livres, etc., les projectiles, des billes ou toute autre chose ; il y aura des morts, des traités de paix, des otages, des prisonniers, des impôts. J’ai remarqué chez plusieurs enfants la croyance que ce qui constituait une défaite ou une victoire à la guerre, c’était le plus ou moins grand nombre de morts. Plus tard, mêlés à la vie universelle, obligés eux-mêmes de battre pour n’être pas battus, ils sauront qu’une victoire est souvent incertaine, et qu’elle n’est une vraie victoire que si elle est pour ainsi dire le sommet d’un plan incliné, où l’armée glissera désormais avec une vitesse miraculeuse, ou bien le premier terme d’une progression infiniment croissante.

Cette facilité à contenter son imagination témoigne de la spiritualité de l’enfance dans ses conceptions artistiques. Le joujou est la première initiation de l’enfant à l’art, ou plutôt c’en est pour lui la première réalisation, et, l’âge mûr venu, les réalisations perfectionnées ne donneront pas à son esprit les mêmes chaleurs, ni les mêmes enthousiasmes, ni la même croyance.

Et même, analysez cet immense mundus enfantin, considérez le joujou barbare, le joujou primitif, où pour le fabricant le problème consistait à construire une image aussi approximative que possible avec des éléments aussi simples, aussi peu coûteux que possible : par exemple le polichinelle plat, mû par un seul fil ; les forgerons qui battent l’enclume ; le cheval et son cavalier en trois morceaux, quatre chevilles pour les jambes, la queue du cheval formant un sifflet et quelquefois le cavalier portant une petite plume, ce qui est un grand luxe ; – c’est le joujou à cinq sous, à deux sous, à un sou. – Croyez-vous que ces images simples créent une moindre réalité dans l’esprit de l’enfant que ces merveilles du jour de l’an, qui sont plutôt un hommage de la servilité parasitique à la richesse des parents qu’un cadeau à la poésie enfantine ?

Tel est le joujou du pauvre. Quand vous sortirez le matin avec l’intention décidée de flâner solitairement sur les grandes routes, remplissez vos poches de ces petites inventions, et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s’agrandir démesurément. D’abord ils n’oseront pas prendre, ils douteront de leur bonheur ; puis leurs mains happeront avidement le cadeau, et ils s’enfuiront comme font les chats qui vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier de l’homme. C’est là certainement un grand divertissement.

À propos du joujou du pauvre, j’ai vu quelque chose de plus simple encore, mais de plus triste que le joujou à un sou, – c’est le joujou vivant. Sur une route, derrière la grille d’un beau jardin, au bout duquel apparaissait un joli château, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ces vêtements de campagne pleins de coquetterie. Le luxe, l’insouciance, et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis qu’on ne les croirait pas faits de la même pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. À côté de lui gisait sur l’herbe un joujou splendide aussi frais que son maître, verni, doré, avec une belle robe, et couvert de plumets et de verroterie. Mais l’enfant ne s’occupait pas de son joujou, et voici ce qu’il regardait : de l’autre côté de la grille, sur la route, entre chardons et orties, il y avait un autre enfant, sale, assez chétif, un de ces marmots sur lesquels la morve se fraye lentement un chemin dans la crasse et la poussière. À travers ces barreaux de fer symboliques, l’enfant pauvre montrait à l’enfant riche son joujou, que celui-ci examinait avidement comme un objet rare et inconnu. Or ce joujou que le petit souillon agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée, était un rat vivant ! Les parents par économie, avaient tiré le joujou de la vie elle-même.

Je crois que généralement les enfants agissent sur leurs joujoux, en d’autres termes, que leur choix est dirigé par des dispositions et des désirs, vagues, il est vrai, non pas formulés, mais très réels. Cependant je n’affirmerais pas que le contraire n’ait pas lieu, c’est-à-dire que les joujoux n’agissent pas sur l’enfant, surtout dans le cas de prédestination littéraire ou artistique. Il ne serait pas étonnant qu’un enfant de cette sorte, à qui ses parents donneraient principalement des théâtres, pour qu’il pût continuer seul le plaisir du spectacle et des marionnettes, s’accoutumât déjà à considérer le théâtre comme la forme la plus délicieuse du beau.

Il est une espèce de joujou qui tend à se multiplier depuis quelque temps, et dont je n’ai à dire ni bien ni mal. Je veux parler du joujou scientifique. Le principal défaut de ces joujoux est d’être chers. Mais ils peuvent amuser longtemps, et développer dans le cerveau de l’enfant le goût des effets merveilleux et surprenants. Le stéréoscope, qui donne en ronde bosse une image plane, est de ce nombre. Il date maintenant de quelques années. Le phénakisticope, plus ancien, est moins connu. Supposez un mouvement quelconque, par exemple un exercice de danseur ou de jongleur, divisé et décomposé en un certain nombre de mouvements ; supposez que chacun de ces mouvements, – au nombre de vingt, si vous voulez, – soit représenté par une figure entière du jongleur ou du danseur, et qu’ils soient tous dessinés autour d’un cercle de carton. Ajustez ce cercle, ainsi qu’un autre cercle troué, à distances égales, de vingt petites fenêtres, à un pivot au bout d’un manche que vous tenez comme on tient un écran devant le feu. Les vingt petites figures, représentant le mouvement décomposé d’une seule figure, se reflètent dans une glace située en face de vous. Appliquez votre oeil à la hauteur des petites fenêtres, et faites tourner rapidement les cercles. La rapidité de la rotation transforme les vingt ouvertures en une seule circulaire, à travers laquelle vous voyez se réfléchir dans la glace vingt figures dansantes, exactement semblables et exécutant les mêmes mouvements avec une précision fantastique. Chaque petite figure a bénéficié des dix-neuf autres. Sur le cercle, elle tourne, et sa rapidité la rend invisible ; dans la glace, vue à travers la fenêtre tournante, elle est immobile, exécutant en place tous les mouvements distribués entre les vingt figures. Le nombre des tableaux qu’on peut créer ainsi est infini.

Je voudrais bien dire quelques mots des moeurs des enfants relativement à leurs joujoux, et des idées des parents dans cette émouvante question. – Il y a des parents qui n’en veulent jamais donner. Ce sont des personnes graves, excessivement graves, qui n’ont pas étudié la nature, et qui rendent généralement malheureux tous les gens qui les entourent. Je ne sais pourquoi je me figure qu’elles puent le protestantisme. Elles ne connaissent pas et ne permettent pas les moyens poétiques de passer le temps. Ce sont les mêmes gens qui donneraient volontiers un franc à un pauvre, à condition qu’il s’étouffât avec du pain, et lui refuseront toujours deux sous pour se désaltérer au cabaret. Quand je pense à une certaine classe de personnes ultra-raisonnables et anti-poétiques par qui j’ai tant souffert, je sens toujours la haine pincer et agiter mes nerfs.

Il y a d’autres parents qui considèrent les joujoux comme des objets d’adoration muette ; il y a des habits qu’il est au moins permis de mettre le dimanche ; mais les joujoux doivent se ménager bien autrement ! Aussi à peine l’ami de la maison a-t-il déposé son offrande dans le tablier de l’enfant, que la mère féroce et économe se précipite dessus, le met dans une armoire, et dit : C’est trop beau pour ton âge ; tu t’en serviras quand tu seras grand ! Un de mes amis m’avoua qu’il n’avait jamais pu jouir de ses joujoux. – Et quand je suis devenu grand, ajoutait-il, j’avais autre chose à faire. – Du reste, il y a des enfants qui font d’eux-mêmes la même chose : ils n’usent pas de leurs joujoux, ils les économisent, ils les mettent en ordre, en font des bibliothèques et des musées, et les montrent de temps à autre à leurs petits amis en les priant de ne pas toucher. Je me défierais volontiers de ces enfants-hommes.

La plupart des marmots veulent surtout voir l’âme, les uns au bout de quelque temps d’exercice, les autres tout de suite. C’est la plus ou moins rapide invasion de ce désir qui fait la plus ou moins grande longévité du joujou. Je ne me sens pas le courage de blâmer cette manie enfantine : c’est une première tendance métaphysique. Quand ce désir s’est fiché dans la moelle cérébrale de l’enfant, il remplit ses doigts et ses ongles d’une agilité et d’une force singulières. L’enfant tourne, retourne son joujou, il le gratte, il le secoue, le cogne contre les murs, le jette par terre. De temps en temps il lui fait recommencer ses mouvements mécaniques, quelquefois en sens inverse. La vie merveilleuse s’arrête. L’enfant, comme le peuple qui assiège les Tuileries, fait un suprême effort ; enfin il l’entrouve, il est le plus fort. Mais où est l’âme ? C’est ici que commencent l’hébétement et la tristesse.

Il y en a d’autres qui cassent tout de suite le joujou à peine mis dans leurs mains, à peine examiné ; et quant à ceux-là, j’avoue que j’ignore le sentiment mystérieux qui les fait agir. Sont-ils pris d’une colère superstitieuse contre ces menus objets qui imitent l’humanité, ou bien leur font-ils subir une espèce d’épreuve maçonnique avant de les introduire dans la vie enfantine ? – Puzzling question !