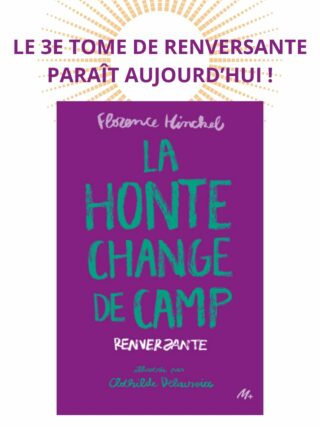

Sauvegarde de mon ancien blog sur OverBlog : La mécanique des vagues – ondes progressives

au long cours. Attention, blog évolutif en fonction du temps

Publié le 16 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

A part cela, ça ne va pas être très différent de Signes. Ne craignez pas le dépaysement. Il faut juste accepter de se laisser emporter.

solitons. Un lieu

Publié le 17 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Un lieu nouveau pour ce qui naît et ce qui meurt : soi-même, comme une vague. Vaguelettes, houles, déferlantes ou mascarets, nous sommes (je suis) tout cela.

Un lieu nouveau pour se défaire de l’habitude qui m’empêchait (vous empêchait peut-être) de voir la réalité de certains signes.

Un lieu nouveau pour, je l’espère, d’autres échanges.

Douces vaguelettes nées d’abord de ce printemps.

Et puis laisser les vagues mourir, pour contempler ce qu’elles laissent sur le corps : coquillages, algues ou déchets. Parfois, il ne reste rien, aucun résidu palpable, juste de la poussière de nacre et de porcelaine qui brille sur les ventres dorés et s’écoule entre nos doigts. Nous porterons plantés dans les yeux, en pointes acérées de soleil, les souvenirs des étreintes et étouffements – les coeurs seront noyés.

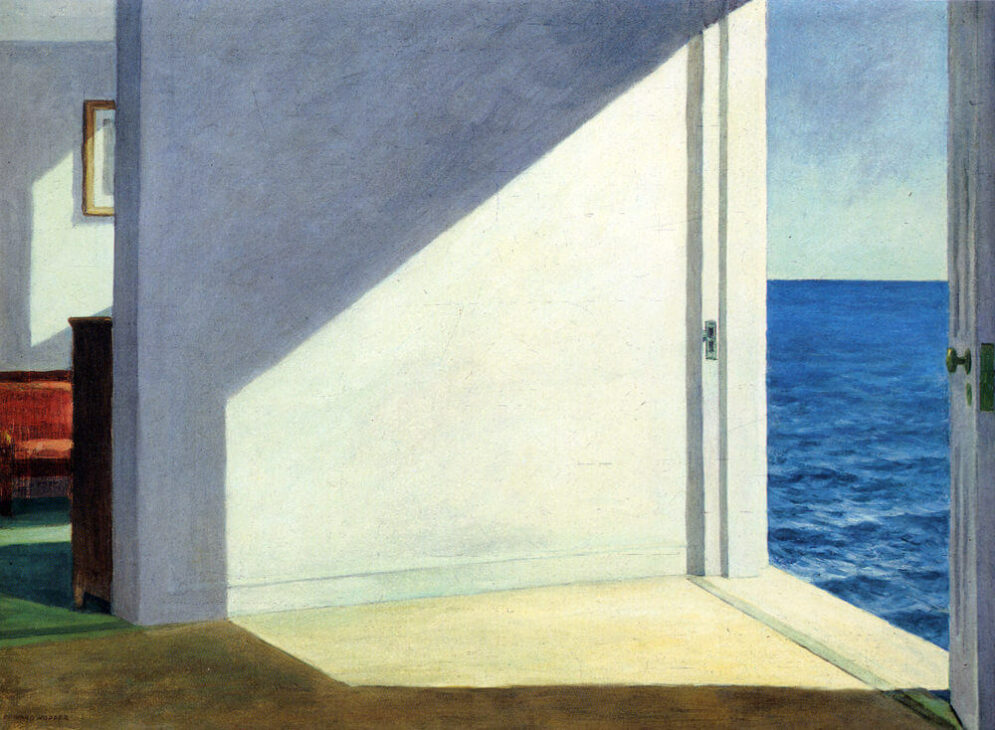

Puis après la marée, sable crissant sous les dents, sourire salé, amertume bue et fossilisée dans les creux du ventre, ancre qui leste et permet de planter les pieds sur la plage : nous quitterons la grève pour aborder la chambre vide.

(Tableaux de Edward Hopper)

mascarets. Temps variable

Publié le 17 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

(John Constable)

houles. Accostages

Publié le 22 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

C’est toujours une question d’horizon.

Il faut toujours regarder au loin, pour mieux voir les détails.

Comme un enfant qui lance un avion de papier, au milieu de la photographie d’un moment. D’autres clichés furent pris. L’enfant et l’avion n’étaient jamais au même endroit. La trajectoire variait sans cesse. Il courait pour le ramasser, et recommençait. Des dizaines et des dizaines de fois. Le même enfant qui ne peut s’empêcher de courir au-devant des pigeons, dans les rues des villes, pour les voir s’envoler. Boucle d’Or me disait : pourquoi les petits enfants ne peuvent s’empêcher de chasser les oiseaux ? Moi aussi j’étais comme ça, et maintenant je n’ai plus envie.Grande Boucle d’Or de neuf années.

Plus tard, que tente-t-on de faire s’envoler inlassablement ? Sa propre vie. De multiples points d’envol, et de multiples points de chute. De multiples lignes, au-delà de multiples horizons.

Quelques jours plus tard, le soleil brillait à La Ciotat.

Plus de pigeon, mais des gabians. Plus d’avion dont le papier se serait dissout dans l’eau, mais un ballon rouge. Retour du ballon rouge.

Un retour, même aux apparences semblables – même forme, même couleur – est toujours différent. Parce que le temps a changé. Parce que les vaguelettes sont toujours nouvelles. On ne peut pas toujours laisser le ballon rebondir vers soi. Il faut parfois le renvoyer, lorsqu’il nous fait peur, et le regarder dériver. Un ballon fait pour voguer, que l’on regarde, lesté de soi-même. On le suit des yeux, drapé de rien. Faire du ballon notre avion de papier. Cette fois nous l’avons envoyé loin. On lui espère un voyage heureux. On ne sait pas s’il pourra revenir, ni poussé par quel vent.

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

Dans un autre monde, les choses se bousculent. Deux contrats à signer (à éplucher, d’abord, je fais attention, mais ça a l’air d’aller. Certes, j’aimerais bien un pourcentage plus important, mais bon). Reçu récemment la couverture du deuxième tome d’Elnakin, de Jean-Louis Thouard. Cette fois-ci l’héroïne est en couverture, et elle est superbe ! Une véritable héroïne, forte et belle. Bien campée, les deux pieds sur terre. Sont-ce bien mes mots qui ont inspiré une telle vision ? Ca me paraît incroyable, c’est très loin de moi, ai-je pensé dans un premier mouvement, ou peut-être une sorte de fantasme. L’écriture purement imaginaire s’y prête parfaitement. Voilà, assumons : j’aimerais ressembler à Elnakin !

Reçu aussi les illustrations pour La fille sur le muret, rebaptisé : L’été où je suis né. Pas mal du tout, merci à l’éditrice pour l’idée. Et là, magnifiques dessins à la peinture à l’huile, d’Olivier Desvaux. Pour coller au mieux à mon histoire, il n’a pas hésité à se rendre en Aveyron, pour y trouver le modèle d’une rivière telle que celle où plonge mon héros. Olivier Desvaux est d’abord peintre avant d’être illustrateur ; il plante son chevalet dans la nature pour peindre sur modèle. Ses illustrations de champs de blé et de rivière sont une belle continuité de la dimension onirique de mon histoire. Pour finir je suis très fière de tout ça. J’ai hâte que cela paraisse : en juillet chez Je Bouquine.

Reçu également, un peu auparavant, les couvertures des premiers tomes de La ligne 15, faites par une graphiste dont j’ignore encore le nom. C’est stylisé et flashy. Là encore cela colle parfaitement au texte.

C’est un grand bonheur de travailler ainsi avec des éditeurs soucieux de trouver l’illustrateur qui convient à l’histoire. C’est ce que j’aime en littérature pour la jeunesse, cette réponse en images que l’on reçoit comme un cadeau à ce que l’on a écrit. A une exception près, j’ai toujours eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et comme prochainement vont sortir des textes très différents les uns des autres, j’ai des illustrations très très variées pour chacun de mes futurs bouquins : cela fait une sorte de kaléidoscope qui doit bien, un peu, correspondre à ce que je suis.

Et parfois les mondes intérieurs se télescopent, comme ce coup de fil de Je bouquine alors que j’étais sur la calanque du Mugel. C’était urgent pour là tout de suite (ah le décalage des périodes de vacances), je devais répondre à plusieurs questions. Comme si le ballon rouge avait réussi à dériver jusqu’à une rivière de l’Aveyron.

déferlantes. Lettre à Marcel

Publié le 23 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Cher Marcel,

Tu me manques, et je t’en veux. Comment as-tu pu agir de la sorte ? M’accompagner de tes mots si profonds, si proches et loin tout à la fois, mais enfin tu étais là durant des mois pour moi, des années pour toi, et soudain m’abandonner. C’est injuste, lâche et cruel. Marcel ! Quelle perversité t’a motivé afin de me faire plonger dans ton univers, me le faire partager de façon si généreuse et intelligente, puis disparaître ? C’est indigne de toi, de moi, de nous. N’as-tu pas pensé que tu ne serais pas le seul à me manquer ? J’avoue, j’avais un faible pour ton ami Monsieur de Charlus. Tout m’enthousiasmait, lorsque tu l’évoquais. L’épisode que vous vécûtes durant la guerre – coups, blessures et espionnage si décalés ! -, fut une apothéose de jouissance. Sa vieillesse et sa déchéance, ensuite, ne furent qu’une dérision de plus. Certes, tu m’avais préparée. Tu m’avais appris la disparition de Bergotte, d’Albertine, de Saint-Loup, et bien d’autres. Tu m’as décrit le bal des têtes blanches. J’ai toujours su que tu étais faible et malade. Nous avons appris en même temps, Marcel, que rien ne dure, et que le temps passe. Mais enfin pourquoi avoir voulu le retrouver pour ensuite le perdre à nouveau ? Ah, Marcel, tu me manques. Je suis heureuse de tout ce temps passé ensemble, mais c’est un temps perdu à jamais. Marcel, reviens-moi, je t’en prie. Que vais-je devenir sans toi, à part plus vieille et plus sage ?

Ah, Marcel…

(Tableau de Gustave Caillebotte)

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

En ce moment, j’écoute… Un feu de joie.

au long cours. Dents de lion

Publié le 24 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Hier, sa soeur étant en vacances avec sa grand-mère, Ange et moi sommes allés au jardin pour voir si le cerisier et l’amandier plantés quelques mois auparavant se portaient bien. Ils sont pleins de feuilles bien vertes, et sont presque de la même taille qu’Ange. Le jardin était parsemé de touches blanches qui ressemblaient à la vieillesse, alors que c’était le printemps. Nous nous sommes amusés à souffler sur ce que, petite, j’appelais des cheveux d’ange. Il en avait plein les cheveux.

Sur le retour, une violente averse se déversa sur nous. Ange filait sur sa trottinette, bravant des trombes d’eau. Il trébucha contre un pavé, tomba mais ne pleura pas (Ange ne pleure que pour les choses très importantes, par exemple lorsqu’il a faim), se releva, et repartit. Les rues étaient désertes sauf nous. J’étais une mauvaise mère de ne pas avoir su lire le ciel, visiblement la seule car où étaient les autres sinon chez elles ?

Mais une fois à l’abri, trempés, les cheveux dégoulinants, on a bien ri, et on s’est préparé un chocolat chaud beaucoup plus apprécié qu’avec une bonne maman qui ne serait pas sortie (non mais).

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

Mon alerte google me signale qu’on parle du Dragon du fleuve sur le blog d’une librairie de Gif sur Yvette, Liragif. Dans sa newsletter du mois d’avril, cette libraire compare mon livre à ceux de Bradury ! J’ai beau savoir que c’est usurpé, cela fait drôlement plaisir.

Mieux vaut goûter en leur temps les bonnes critiques, car, bien sûr, il arrive qu’elles soient mitigées, voire mauvaises ! Une fois, pour La fille qui dort qui eut pourtant (et heureusement sinon je me serais posé de sérieuses questions) de très belles retombées, un gars parla de mon roman dans, curieusement, une feuille Internet consacrée aux romans de l’imaginaire (fantasy, SF, etc…). Il énonça un truc du genre : c’est le pire roman paru cette année. C’est très curieux de voir son texte attaqué de cette façon, surtout quand on publie en jeunesse où on s’attend à avoir au moins l’avantage de ce qui est souvent un inconvénient : être considéré comme un sous-littérateur, donc au moins qu’on nous fiche la paix. Evidemment, c’est assez perturbant. Mais je me demande si ce gars n’a pas été « trompé » par la couverture, notamment le masque blanc, et pensé qu’il s’agissait d’un roman fantastique. Si c’est le cas, pas étonnant qu’il ait été drôlement déçu ! Hum, hum, j’espère que c’est ça. Sinon il n’y a plus qu’à se dire qu’on ne peut pas plaire à tout le monde.

J’avoue que pour L’étoile d’Elnakin, je n’en mène pas large. J’aborde un terrain, la fantasy, ou le merveilleux (pour de vrai cette fois !), peuplé de passionnés, donc parfois férocement attachés à quelques lois du genre. Et surtout, je sais que je vais être lue par des adultes, et non plus seulement par des enfants. Pour l’instant, pas d' »attaque », mais blindage nécessaire, je le crains.

Une autre fois, je vous parlerai de la discussion que j’ai eue avec r et l concernant l’âge social : ce n’est pas sans lien.

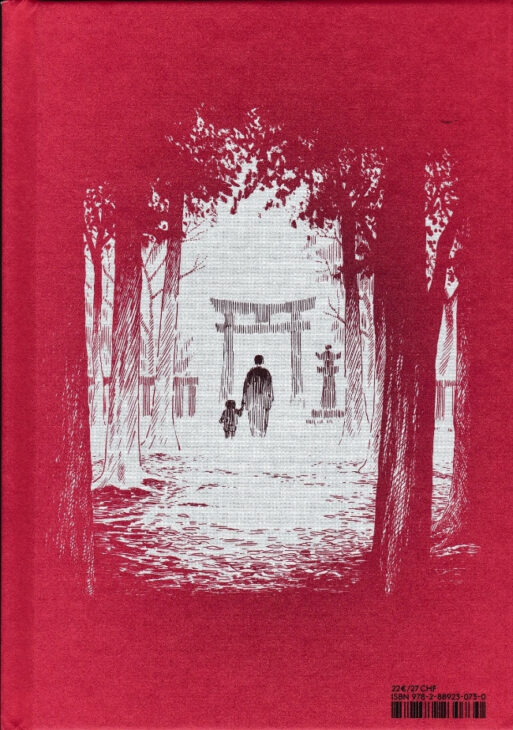

Pas sans lien non plus, un superbe manga : L’homme sans talent, de Yoshiharu Tsuge. Un auteur de BD japonais, une sommité là-bas, à découvrir ici de toute urgence.

vaguelettes. Le Baroche, lits de fleurs en Hollande, scène de rue contemporaine, sonate de Debussy : hasards éclectiques de ce qui touche un dimanche

Publié le 25 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

(Federico Barocci)

(Van Gogh)

Après une longue période baroque, j’aime de plus en plus l’impressionnisme de Debussy.

au long cours. Les plus précieux

Publié le 25 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Les vacances des enfants touchent à leur fin, et je vais enfin pouvoir me remettre au travail.

Vivre avec des enfants est tout de même une expérience très singulière. J’ai lu récemment qu’ils n’étaient pas encore des personnes. Un enfant n’est pas une personne. Et cette vérité m’a frappée. Le terme grande personne m’a semblé tout d’un coup très inapproprié, puisqu’il n’y aurait de petites personnes que les adultes de petite taille.

En tant que non-personne, les enfants n’ont aucune peur de la mort ni de l’amour. C’est parce qu’il n’est pas constitué en tant que personne qu’un enfant est précaire, et donc précieux. Il a une certaine conscience de sa précarité, c’est pourquoi il recherche l’accompagnement de l’adulte : la personne. Il lui demande de l’embarquer pour lui faire traverser les rivières et les planches courbes. Il regarde cet adulte avec dureté car il devine combien il souffre de sa déchéance puis finitude. Son amour pour lui est nourri de compassion.

En tant qu’adulte, vivre avec des enfants est sans pitié. Pour ma part, regarder mes enfants est une activité douce-amère. Je leur trouve une grâce incomparable. Aucun autre enfant ne se meut avec une grâce semblable. Seulement les miens. Ils ont beau me répéter sans cesse que je suis belle, je sais que je vieillis sous leurs yeux comme ils grandissent sous les miens. Les regardant, j’en ai une conscience aiguë. Je sais également que je dois goûter les plus beaux moments de notre vie ensemble. Plus tard – qui sait ?- ils me renieront, me détesteront, me reprocheront mes erreurs, je les agacerai et, en tout cas, ils voleront loin de moi.

Vivre avec eux, ce n’est pas m’oublier, mais c’est de façon naturelle – qui n’ayant pas d’enfant l’eût cru ?- bouleverser ses priorités. C’est s’obliger à être une personne, béquille de l’enfant. S’obliger à dire « je », à faire des choix, prendre des responsabilités pour l’enfant qui n’est qu’une bulle, afin qu’elle n’éclate pas.

Vivre avec des enfants, c’est prendre le bonheur au sérieux. Ne pas s’inventer de malheurs, les rejeter loin. Donner à la personne en devenir une image heureuse de ce qu’est une personne. Lui donner envie d’en devenir une. En priant pour que cela arrive bien.

(image issue du film The edge of the world de Michaël Powell)

carnet de bord. Quartier perdu, Modiano, 1985

Publié le 26 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Ambrose Guise ou Jean Dekker.

Toponymes.

Pseudonymes. Incertitudes des noms. Des visages. Des vivants.

Pseudo roman policier.

Paris crépusculaire.

Chambre secrète en face d’une pagode.

Vingt années de décalage.

Voiture blanche place de l’Alma.

Carmen Blin.

Madame dort encore.

Le soir, j’appelle ma femme.

Elle est à Klosters, monsieur.

De fait, il lui écrit.

Film cité : Rendez-vous de juillet, Jacques Becker, 1949

La pagode de la rue de Courcelles

solitons. Gouttes de rosée sur une fleur de capucine

Publié le 27 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Tu vois, toi à l’intersection combien tu es fragile, éphémère et beau, sur le bord d’un monde nervuré

Tu vois toutes ces autres sphères autour, tout aussi belles et fragiles et brillantes, transparentes

Elles semblent te regarder

Vouloir suivre les rainures, les lignes remplies comme des chemins vers toi

Elles ne savent pas bien si elles peuvent s’approcher, la distance est belle, ainsi

Elles sont là tout près

Tout près tout près tout près

Même si elles vivent leurs vies de gouttelettes éphémères, elles aussi, et qu’on n’est jamais à l’abri d’un éclatement – percées, écoulées

Elles sont là, ne l’oublie pas.

(Photographie de Brassaï)

(Rinko Kawauchi)

au long cours. Terrain vague d’alors

Publié le 27 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Parfois je me repenche sur un très très vieux blog collectif auquel j’ai participé il y a très très longtemps (oh, au moins quatre ans). Internet a un passé. Et il peut être une mémoire. Oui.

A chaque fois, je me disais qu’il était terrible et beau, ce blog. Puis de moins en moins terrible. Puis aujourd’hui, juste beau. Envie de faire remonter à la surface, de temps à autres, quelques-uns de mes textes d’alors, enfouis, oubliés, plus jamais lus. Comme celui-ci. C’était le 10 avril 2008. Ca s’appelait Terrain vague :

Faut savoir : terre ou mer ?

Et pourquoi pas Mer escarpée ?

Ca doit être terrain flou. Un vague terrain flou. Un terrain aux vagues floues.

Des dunes, peut-être. Mais pas de terre (encore moins d’eau).

Des dunes de bouchons en plastique, seringues à pas toucher, bouts de verre qui coupent, attention, vieux pneus, bouts de plastique indéterminés, capotes microbées, vieilles baskets orphelines, tissus déchirés mouillés qui puent, carcasses de voitures, bidons d’huile vidangée, cadavres de bouteilles, et pourtant quel bonheur de jouer dans ces terrains-là.

Un terrain vague c’est un no adult’s land (à part le SDF du coin, qui fait vachement peur, sa place c’est celle où y’a le plus de tissus sombres empilés comme une peau de bête inconnue très farouche), c’est un truc à éviter ou transformer, un truc très très vague, et très très louche.

Mais c’est un océan de jeux infini. C’est là qu’on peut jouer au ballon ou aux explorateurs, se faire peur et plaisir, braver l’interdit, frayer avec des garnements pas recommandables, être soi-même pas très recommandable, courir vers ce qui brille comme les pies – c’est un tesson de bouteille – déceler le merveilleux dans le sordide, cacher les égratignures qui risquent le tétanos, les ongles noirs qui ont gratté les pierres brillantes – précieuses sans doute-, oublier l’heure du repas, dire je vais me faire tuer par ma mère en partant, mais avoir faim de pâtes soudain, avoir un goût métallique sur la langue, d’avoir léché un guidon de vélo – t’es cap ?- éprouver la liberté sous le soleil, traîner dans des vagues d’enfance, brunir sa peau sur le terrain de tous les dangers, tous les possibles…

S’immuniser contre la vie sans dunes de mer ferme.

vaguelettes. Clarté bleue

Publié le 28 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Fleurs et enfants regardent le ciel…

… Jusqu’à en faire craqueler le sol…

… Jusqu’à en perdre la tête…

(à découvrir : la jeune et talentueuse photographe Rinko Kawauchi)

au long cours. Le retour du cri des martinets

Publié le 29 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

Ce soir, j’entends pour la première fois de l’année le cri des martinets.

Soleil déclinant, lumière directe et douce à la fois, se couchant sur les tuiles devant ma fenêtre. L’annonce du début de l’été.

Jambes nues sous les robes courtes. Tellement de liberté… Avec des ballerines légères, envol assuré. Effleurer le bitume, survoler les trottoirs – aussi se sentir plus belle, mais cela ne doit pas s’avouer – .

Le cri des martinets : les longues soirées au-dehors. La douceur du temps. La beauté des paysages. Les amis et leur complicité. Apéros prolongés. L’émotion dans les regards.

Le cri des martinets : l’odeur d’herbe coupée. L’enfance débraillée, les arbres perchés. Cris dans les rues et pissenlits placés sous la gorge. Course sur les dalles. Menaces de spigaou dans les oreilles.

Se baigner dès qu’il y a de l’eau. Lac, mer ou océan.

Glaces tous les jours, vanille caramel, flâner dans les rues, déambuler, errer, se promener, terrasses de café, modifier l’air du temps.

Le cri des martinets : coeur qui s’emplit d’un coup d’une joie étrange, issue de sensations floues, de réminiscences claires, de légèreté et de liberté. Mais pas encore là, tout proche. A la surface des choses.

Contempler les bulles monter.

Le cri des martinets : une promesse de bonheur.

(Butterflies de Andy Warhol, qui imitent rarement le cri des martinets, mais que j’avais envie de mettre ici juste pour la saison, les couleurs, tout ça…)

C’était le 29 avril 2008, et j’aurais pu écrire très exactement les mêmes mots, aujourd’hui, pile deux ans après.

Il y a quelque chose de rassurant dans ce retour des saisons.

Pourtant, à chaque fois, on a l’impression de les ressentir de façon nouvelle. Je vois, par ces mots, que non. Je suis la même, différente, nouvelle, ayant vécu de profondes transformations, mais la même.

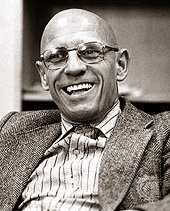

houles. Corps utopiques

Publié le 30 avril 2010 , mis à jour le 20 novembre 2013Par FH

L’utopie, c’est un lieu hors de tous les lieux, mais c’est un lieu où j’aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré ; et il se peut bien que l’utopie première, celle qui est la plus indéracinable dans le cœur des hommes, ce soit précisément l’utopie d’un corps incorporel. Le pays des fées, le pays des lutins, des génies, des magiciens, eh bien, c’est le pays où les corps se transportent aussi vite que la lumière, c’est le pays où les blessures guérissent avec un baume merveilleux le temps d’un éclair, c’est le pays où on peut tomber d’une montagne et se relever vivant, c’est le pays où on est visible quand on veut, invisible quand on le désire. S’il y a un pays féerique, c’est bien pour que j’y sois prince charmant et que tous les jolis gommeux deviennent poilus et vilains comme des oursons.

…

Mais peut-être la plus obstinée, la plus puissante de ces utopies par lesquelles nous effaçons la triste topologie du corps, c’est le grand mythe de l’âme qui nous la fournit depuis le fond de l’histoire occidentale. L’âme fonctionne dans mon corps d’une façon bien merveilleuse. Elle y loge, bien sûr, mais elle sait bien s’en échapper : elle s’en échappe pour voir les choses, à travers les fenêtres de mes yeux, elle s’en échappe pour rêver quand je dors, pour survivre quand je meurs. Elle est belle, mon âme, elle est pure, elle est blanche ; et si mon corps boueux – en tout cas pas très propre – vient à la salir, il y aura bien une vertu, il y aura bien une puissance, il y aura bien mille gestes sacrés qui la rétabliront dans sa pureté première. Elle durera longtemps, mon âme, et plus que longtemps, quand mon vieux corps ira pourrir. Vive mon âme ! C’est mon corps lumineux, purifié, vertueux, agile, mobile, tiède, frais; c’est mon corps lisse, châtré, arrondi comme une bulle de savon.

Et voilà ! Mon corps, par la vertu de toutes ces utopies, a disparu. Il a disparu comme la flamme d’une bougie qu’on souffle. L’âme, les tombeaux, les génies et les fées ont fait main basse sur lui, l’ont fait disparaître en un tournemain, ont soufflé sur sa lourdeur, sur sa laideur, et me l’ont restitué éblouissant et perpétuel.

Michel Foucault, « Le Corps utopique », Conférence radiophonique, 7 décembre 1966 sur France-Culture. Repris dans Le Corps utopique, les hétérotopies (lignes , 2009, 61 p., p. 9-12)

J’aime quand un grand philosophe m’explique pourquoi j’ai aimé écrire L’étoile d’Elnakin !

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

Il y a ces temps-ci une forme de courant réactionnaire que je trouve insolite. Je ne sais plus qui a publié un truc « démontrant » que l’encensement de Foucault est une grande imposture, il serait illisible et toute sa philosophie ne serait que du vent… Même pas envie de parler d’un Onfray qui, au lieu de discuter sur des idées, attaque un autre homme (il attaque davantage un corps que ce qui l’habite), avec moult approximations, et surtout un désir de polémique très suspect (question : Onfray le philosophe invente-t-il des concepts par ce biais ?).

Questionner, remettre en cause, s’interroger sur des idées apparemment consensuelles et installées, cela me paraît très sain, mais seulement si c’est avec mesure et intelligence, et surtout si cela ouvre vers autre chose. S’il s’agit de création.

Visiblement dans ces deux cas, il ne s’agit que de grande pauvreté, celle qui ne mérite pas de compassion. Passons notre chemin.