Sauvegarde de mon ancien blog sur hautetfort.

16 avril 2010

…ça fasse 500

La 500ième note, je trouve que c’est pas mal pour stopper là.

Un nouveau blog tout neuf tout mouillé vous attend là : la mécanique des vagues (édit : un autre blog à restaurer ici).

Qui aime me lire suive la direction du vent…

Folie douce

J’arrive au terme d’A La Recherche du Temps perdu. J’ai pris mon temps pour la lire (commencée en septembre). Bon, j’ai lu quelques mangas et livres jeunesse en même temps, puisque c’est une histoire de temps.

Est-ce que je vais faire comme tous ces écrivains qui disent : ça a changé ma vie/ma façon d’écrire/ça a été un bouleversement/etc ?…

C’est parce que j’ai longtemps lu ce genre d’avis que je n’ai jamais osé m’y plonger. Ca m’impressionnait. Ca devait être diablement complexe pour que de si prestigieux écrivains s’en réclament. J’imaginais un truc ennuyeux et illisible.

En réalité, j’ai d’abord été attirée par un petit bouquin rouge : celui de Deleuze intitulé Proust et les signes. Les signes, ça me parle (voir le titre de ce blog). Merveilleux petit livre, qui m’ôta la peur de Proust.

J’ai plongé un orteil dans la Vivonne, jusqu’au cou.

Et ça a été l’un de mes plus grands bonheurs de lecture. Démystifions ce grand roman qui ne mérite pas tant de morgue. Ce n’est pas seulement génial : c’est drôle, léger, palpitant, et sulfureux.

Evidemment, pour un écrivain, c’est d’autant plus passionnant que ce roman raconte un roman en train de se faire. Le dernier opus, Le temps retrouvé, illumine tout le reste. Certains passages sont carrément magiques (presque tous, dans ce dernier tome, il faut dire).

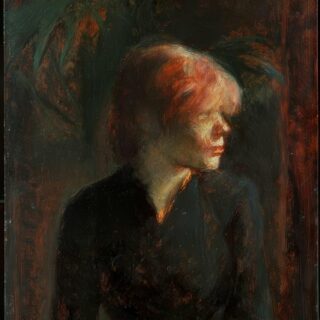

Quitter cette recherche, c’est quitter un bonheur de profondeur. L’idée, ce serait de tenter de ne pas le quitter tant que ça. Pour commencer, relire le petit bouquin rouge. Ensuite, de temps en temps, parcourir Le musée imaginaire de Marcel Proust, d’Eric Karpeles, un gars qui a réussi à rassembler toutes les oeuvres d’art dont parle Proust dans La Recherche. A côté de chaque tableau, il a retranscrit le passage qui en parle. Une façon de se replonger dans l’oeuvre par les images. Ce gars-là, Eric Karpeles, qui est aussi un artiste, a décidé de relire La recherche en entier, tous les dix ans. Avant de l’avoir lue, j’aurais pensé que cet homme était un illuminé, un doux dingue, ou un snob.

Maintenant, je pense juste que je le suis aussi.

15 avril 2010

Les enfants de l’obscurité et du silence

Il me fallait rendre aux moindres signes qui m’entouraient (Guermantes, Albertine, Gilberte, Saint-Loup, Balbec, etc) leur sens que l’habitude leur avait fait perdre pour moi. Et quand nous aurons atteint la réalité, pour l’exprimer, pour la conserver, nous écarterons ce qui est différent d’elle et que ne cesse de nous apporter la vitesse acquise de l’habitude. Plus que tout j’écarterais ces paroles que les lèvres plutôt que l’esprit choisissent, ces paroles pleines d’humour, comme on en dit dans la conversation, et qu’après une longue conversation avec les autres on continue à s’adresser facticement à soi-même et qui nous remplissent l’esprit de mensonges, ces paroles toutes physiques qu’accompagne chez l’écrivain qui s’abaisse à les transcrire le petit sourire, la petite grimace qui altère à tout moment, par exemple, la phrase parlée d’un Sainte-Beuve, tandis que les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie mais de l’obscurité et du silence. Et comme l’art recompose exactement la vie, autour des vérités qu’on a atteintes en soi-même flottera toujours une atmosphère de poésie, la douceur d’un mystère qui n’est que le vertige de la pénombre que nous avons dû traverser, l’indication, marquée exactement comme par un altimètre, de la profondeur d’une oeuvre.

Marcel Proust, Le temps retrouvé

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

Aussi, je ne puis te répondre, pensa-t-elle, visage seul sortant de ces eaux profondes et sombres où elle flotte, jambes et bras en croix, à l’occasion d’une halte. Tu as poussé ma barque vers une rivière de plus en plus large, isolée, silencieuse, bordée de végétation dense et lourde, dont je ne puis revenir maintenant. Un voyage est à accomplir. Une contrée à atteindre. Une vie à peupler joyeusement d’idées, voire divinités. Pour cela retrouver le temps au fil des ondes. N’oublie pas que je ne suis personne.

14 avril 2010

Vent bleu de Prusse dans les chambres rouges

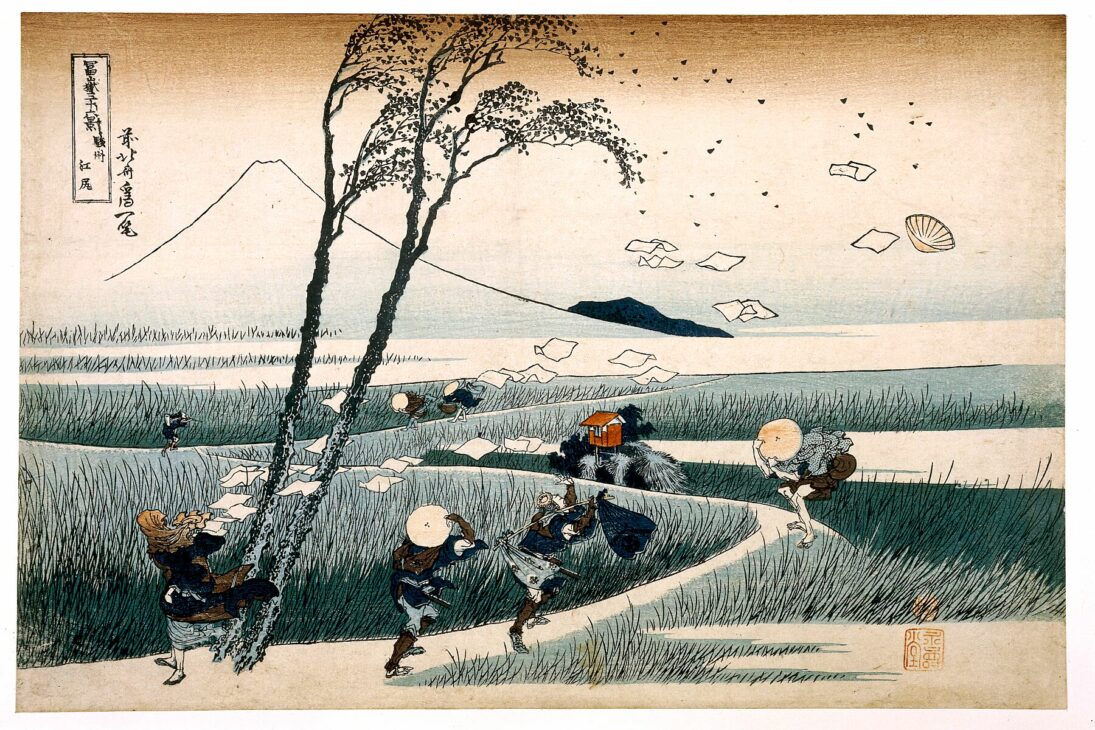

Le vent, Katsushika Hokusaï – 1830-33

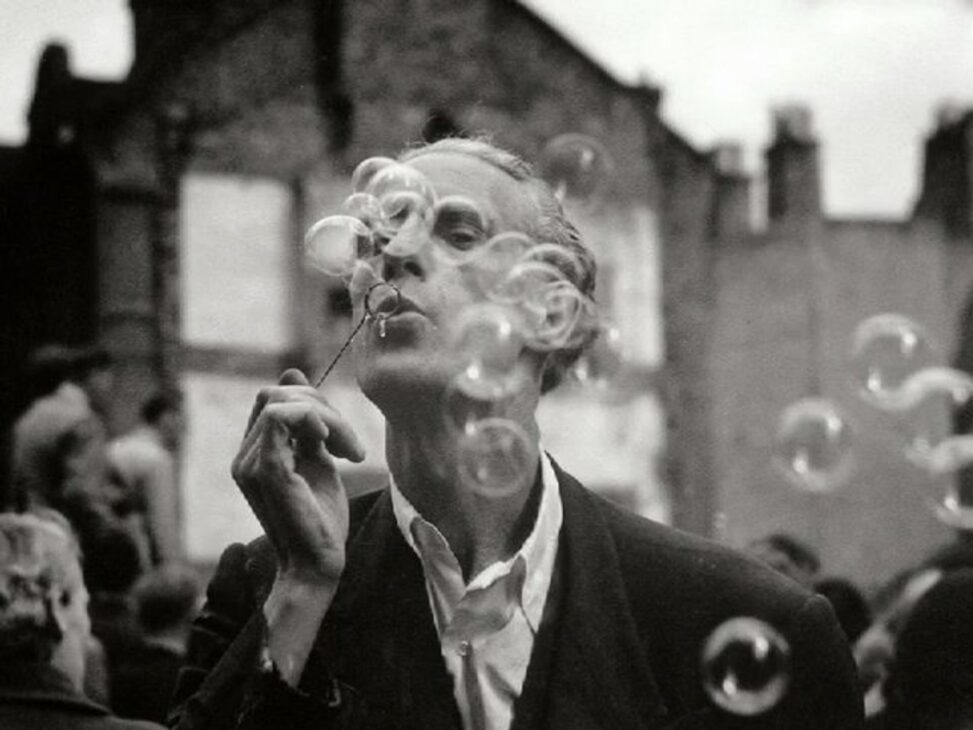

Le vent, Jeff Wall, 1993

La mort de Sardanapale, Eugène Delacroix, 1827

La chambre détruite, Jeff Wall, 1978

13 avril 2010

Un rêve après l’autre

Cape Canaveral, Florida. (AP Photo/Terry Renna)

12 avril 2010

Mes printemps n’ont jamais été racontés

C’est presque l’été ici-bas-de-la-carte-de-France. La douceur se meut en chaleur aux heures les plus proches de midi. A peine besoin de gilets. Les manches peuvent rester courtes. Et c’est toujours avec le même grand plaisir que je ressors mes jupes, associées pour moi à une idée de liberté.

J’aimerais raconter tout ce qui s’éveille en cette saison, tout ce que la nature nous donne sous forme de parfums, de couleurs et de sons. Mais le temps est compté, et j’ai d’autres choses à conter. Aussi, malgré moi, lorsque je suis au-dehors et qu’une émotion de bonheur printanier m’envahit, je convoque parfois machinalement, par impossibilité ou paresse intellectuelle, certaines données pré-enregistrées.

Par exemple, un bel homme regarda mes jambes. Bloc de vie dans le trouble-même. Quelques minutes plus tard, cet éclair de vie brute évanoui, l’état d’esprit dans lequel il me mit et qui lui subsistait, légèreté ensoleillée, se traduisit en mots. Ils vinrent seuls sans volonté, comme les paroles d’une chanson souvent entendue : c‘est le printemps, les filles montrent leurs jambes. Par association, plusieurs refrains s’invitèrent : c’est le printemps, les filles sont belles, c’est le printemps, la peau des filles, etc…

En somme, lorsque je ne convoque pas ma véritable sensibilité, c’est-à-dire lorsque je ne suis pas véritablement moi, mais un individu qui pense machinalement, de façon impersonnelle, mais pour coller tout de même au plus près de ce que je ressens (une forme de joie active), eh bien ce sont des phrases d’hommes qui me viennent. J’opère tout naturellement un mouvement de décentration qui me place dans la tête de l’homme, avec moi-même comme être regardé.

Pour des raisons complexes, notre inconscient collectif est ainsi construit que, pour finir, le stéréotype se traduit en action masculine. Le stéréotype du printemps, ce sont les jolies femmes que l’on aime regarder, et non les hommes toisés (après tout, n’avais-je pas noté que cet homme était beau ? Et je n’aurais pas été troublée s’il ne l’avait pas été).

Cela ne me révolte pas. Au contraire. Parce que finalement, sans le recours à des stéréotypes qui n’existent pas, puisque la femme n’est pas le standard de ce monde, si je veux exprimer mes pensées ou mes sentiments réels, je ne peux que partir de moi-même. Il m’est ainsi plus facile d’être neuve dans mes mots. Je considère cela comme une grande chance.

(Photographie de Saul Leiter)

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

…

La littérature proposée aux filles est dans l’ensemble masculine. Rien d’étonnant à cela. Les circonstances historiques étant ce qu’elles étaient, la littérature a été faite pendant des siècles essentiellement par des hommes, le corpus littéraire est masculin à une écrasante majorité. Cela n’enlève rien, bien sûr, à la beauté et la qualité des oeuvres. Ma bibliothèque est emplie de livres masculins qui me sont très chers.

Il n’en reste pas moins que l’enseignement de la littérature tel que je l’ai connu et tel qu’il se continue en partie demandait aux filles non avertie une torsion particulière de l’esprit.

« Mignonne, allons voir si la rose… » Ce beau poème de Ronsard, nous l’avons appris par coeur à l’école, mon père le récitait parfois dans ses accès d’effusion poétique. Nous comprenions en gros l’émotion qui anime le poème : le temps qui passe, la brièveté de la jeunesse et de la beauté, l’injonction à profiter des moments de grâce qu’offre la nature et qui ne reviendront pas. Là-dessus nous devions disserter avec gravité… en nous mettant bien entendu à la place de l’auteur, du poète.

Seulement le discours universel sur le temps qui passe masquait la réalité concrète de l’affaire. Il s’agit d’un homme qui s’adresse à une jeune fille qu’il veut conquérir. La jeune fille semble résister. Il utilise son art de poète pour la convaincre. Tout cela paraissait naturel et évident. Et nous, lectrices consciencieuses du poème, nous voulions aussi convaincre cette jeune fille de considérer la mortalité de toutes choses et la nécessité de saisir le moment présent. Nous, lectrices filles, nous disions à cette « mignonne », qui était aussi une fleur : Donne ton coeur de rose à cet homme sage qui te le demande si gracieusement. Nous adoptions, de façon tout à fait inconsciente, le point de vue d’un homme dans la situation sexuelle de son siècle, et de ce point de vue il nous fallait goûter la beauté de sa poésie.

Personne n’a attiré notre attention sur deux ou trois points qui nous concernaient directement. Pourquoi la jeune fille résiste-t-elle ? Pourquoi est-elle comparée à une rose, de si courte vie ? Le poème exprime-t-il une vérité universelle, ou certains codes particuliers ? Et que signifient ces codes que nous absorbons si naturellement ?

Qu’il y ait danger pour les filles à répondre aux avances sexuelles à une époque qui ne connaissait pas nos moyens de contraception, cela n’entrait pas dans notre approche du poème. Le rapport précis entre la jeune fille, rose et désir pas davantage. Nous assimilions l’idée que la mignonne n’avait droit qu’à un temps de séduction très court, qu’après seize ans, vingt ans maximum, sa valeur amoureuse s’effondrait. Quant à son désir à elle, il n’en était pas question.

Le problème, c’est que les mignonnes visées par le poème, c’était nous. Nous étions donc à la fois le poète chasseur et la jeune fille proie. Pour goûter le poème, et avoir une bonne note à notre devoir, il nous fallait être l’homme. Il nous fallait occulter notre être véritable. En esprit, nous étions le poète, en réalité nous étions la jeune fille.

Ainsi, nous n’avons jamais appris à comprendre ce poème dans le contexte de la situation des femmes de l’époque, ni à prendre la distance, historique et sexuelle, pour ne pas être en état de mensonge à l’égard de nous-mêmes. Le poème, sans que nous en ayons conscience, nous affaiblissait, nous mettait en position de faiblesse. Et en position défensive à l’égard de l’amour.

…

Pierrette Fleutiaux, dans La saison de mon contentement

11 avril 2010

La maison secrète

Ange, 5 ans, comme tous les matins, sort de sa chambre comme un diable de sa boîte, et vient se blottir contre moi. C’est un moment très très privilégié. J’en profite pour lui faire plein de bisous sur ses petites joues veloutées et son nez adorablement minuscule.

Moi : j’aimerais que tu restes toujours aussi petit pour que tu puisses toujours venir sur mes genoux.

Conscience en prononçant ces mots qu’ils sont d’une énormité dommageable pour le développement mental de mon fils, mais je m’autorise parfois, rarement – je le jure devant Sainte Dolto, Saint Rufo, voire Saint Freud – ce genre de petites faiblesses égoïstes. De toute façon, Ange n’est pas dupe. Il proteste.

Ange : c’est pas possible.

Moi : c’est sûr.

Un petit moment de silence durant lequel Ange prend la mesure de ma pitoyable situation.

Ange : Mais on te fera toujours des câlins. Et on viendra toujours à la maison secrète.

Moi : ah ? C’est quoi la maison secrète ?

Ange : Ben, c’est là où y’a Grand-Papy !

Je lui dis en riant qu’on dit maison de retraite. Quelques minutes après, seul, je l’entends répéter tout doucement pour lui-même : maisondretraite-maisondretraite-maisondretraite…

J’étais triste, d’une certaine façon, qu’il se formate à notre langage. C’est tellement plus juste (hélas), maison secrète.

(Photographies de Izis)

(Le langage enfantin est la plus pure des formes poétiques. Mais, question : peut-on appeler poésie ce qui n’est que défaut d’appropriation du langage ? La véritable poésie n’est-elle pas au contraire ce mouvement de dépossession des acquis du langage maternel ? Mais enfin ce qui est certain, c’est qu’est poétique ce qui crée une fuite hors du stéréotype, la norme, la médiocrité, le vide de sens – cette impossibilité nauséeuse de mourir).

10 avril 2010

Petites filles de la Mer Morte

(Paolo Pellegrin, Magnum © National Geographic)

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

En une semaine, vous avez été plus de treize mille à signer notre appel à ne pas couper les ailes du Salon du livre et de la presse jeunesse.

Votre appel a été entendu.

La subvention de fonctionnement du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis pour le Salon du livre et de la presse jeunesse est entièrement maintenue. L’annonce a été faite jeudi 8 avril lors du discours préliminaire à la présentation du budget 2010 par le Président de l’assemblée départementale Claude Bartolone.

J’avoue, j’avais hésité à signer moi aussi. Après tout, ce salon du livre est-il autre chose qu’une grande foire commerciale ? Certes, certes, mes livres s’y vendent aussi, et il est vrai que les acheteurs sont nombreux. Ce sont des livres porteurs de culture. Certes certes. Mais enfin signer pour cela me dérangeait un peu, moi, auteure. Les enseignants et les bibliothécaires, eux, savaient pourquoi ils signaient : pour défendre la priorité de la lecture (les subventions dans ce domaine fondent à vue d’oeil, au profit de quoi ? – et si on défendait dans le même mouement les moyens dans les bibliothèques, d’ailleurs ?), et maintenir un rendez-vous où, enfin, la littérature jeunesse a un écho dans la presse générale, ce qui permet d’y réfléchir à grande échelle.

Pour ma part, si j’ai finalement signé, c’est pour toutes les actions satellitaires culturelles, notamment les interventions en direction du public vivant à Montreuil : des familles dont beaucoup ne savent pas lire, et qui ont osé, au fil des années, participer. Il eut été dommage que le salon doive se déplacer dans un lieu plus riche que la Seine-Saint-Denis (cela dit, s’ils l’avaient délocalisé dans un quartier défavorisé de Marseille, ç’aurait été pas mal non plus, mais on ne peut pas tout défendre à la fois, n’est-ce pas ?).

09 avril 2010

Heartbeat Detector

Ma réflexion de ce matin, après avoir bien avancé dans mon cinquième opus de La ligne 15, mystères de la pensée, me conduit toute seule à des flashs d’images d’un film vu il y a 3 ans, et d’une lettre lue à la fin. Il s’agit de La question humaine, de Nicholas Klotz (titre anglais : heartbeat detector). Pour qu’il me revienne aujourd’hui, c’est qu’il était marquant. C’est ainsi que j’aime le cinéma : lorsqu’il se rappelle à soi.

Ce qui m’avait le plus frappée dans ce film (à part Amalric, que décidément j’aime beaucoup), c’est le thème de la déshumanisation par le langage. Les mots annulent tout, jusqu’à la lecture finale, méthodique, qui efface jusqu’aux images. Force immense de ce noir dans lequel nous fumes plongés alors.

Langage technique contre langage poétique. Contre jeu, contre musique. Voici où se trouvait le lien.

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

Aussi, Syd Matters chante, et on y détecte quelques battements de coeur.

Libération mais Sensure

Guilherme est libre.

Cette fois, hier soir, c’est l’aéroport portugais qui a refusé l’atterissage pour escale.

La préfecture du Rhône a renoncé aux poursuites pour…

Pour immense et belle mobilisation ? Pour résistance d’hommes courageux ?

Non. « Pour impossibilité matérielle d’expulsion ».

Exemple parmi beaucoup d’autres de perversion du langage.

Pour l’instant eux s’en moquent et ils ont bien raison : (image perdue)

Photo Bertrand Gaudillère (Collectif ITEM) – site gmain.fr

Mais ce n’est hélas pas fini : il faut que la situation de Guilherme soit régularisée…

_ _ _ ________________________________________________ _ _ _

Note : sensure est un néologisme de Bernard Noël, utilisé pour la première fois dans L’outrage aux mots, puis repris dans La castration mentale.

Il serait intéressant de décortiquer ce « fait divers » ou tout autre concernant les arrivants (titre d’un documentaire à voir, je pense, car il est sans commentaire, juste en observation) afin de mettre en valeur les effets de sensure. Dans ce cas précis, il s’agit surtout d’hypocrisie face à ce que la préfecture considère comme un échec. Cette formule a le mérite de montrer combien un acharnement fut contré, jusqu’à « l’impossibilité ». Cette formule sous forme d’aveu d’échec, en ne la mentionnant pas, rend encore plus belle la farouche résistance qui s’est organisée. Mais uniquement pour ceux qui la connaissent. Que peuvent en penser ceux qui s’en tiennent à la formule elle-même ? Eh bien, pas grand-chose. Ou ce qui les arrange. De même, avant d’en arriver là, tout le bras de fer fut, dans les médias, « dit » ou plutôt « non-dit » d’une façon propre à notre époque.

« Les anciens régimes s’essoufflaient à interdire, censurer, contrôler sans réussir à maîtriser le lieu de la pensée, qui pouvait toujours travailler silencieusement contre eux. Le pouvoir actuel peut occuper ce lieu de la pensée sans jouer de la moindre contrainte : il lui suffit de laisser agir la privation de sens. Et, privé de sens, l’homme glisse tout naturellement dans l’acceptation servile. »

« par rapport à l’autre (la censure) indiquerait la privation de sens et non la privation de parole. La privation de sens est la forme la plus subtile du lavage de cerveau, car elle s’opère à l’insu de sa victime. Et le culte de l’information raffine encore cette privation en ayant l’air de nous gaver de savoir »

Quels recours à cela ? La poésie. La philosophie.

Ce sont donc les poèmes qui mèneront la pensée, la poésie étant à même de convoquer la télévision, les systèmes médiatique et financier, la consommation, la violence policière, la censure, le nouveau rapport au corps et au collectif, et cætera, pour en faire des matériaux incisifs de langue.

08 avril 2010

On peut dire non…

… Comme ce pilote d’Air France, qui a refusé d’embarquer Guilherme hier soir, pour Luanda. D’après les informations de Resf, Guilherme avait une camisole de force et une muselière.

Ce que cet homme et sa famille vivent depuis des jours et des jours est à peine pensable.

En ce moment-même, la police est en train de l’emmener, encore une fois, à l’aéroport…

# Blog: http://www.gmain.fr

# Blog de soutien des auteurs et illustrateurs jeunesse: http://8h30.tumblr.com

# Blog de photos prises sur place: http://fetg.tumblr.com

07 avril 2010

///

APRIL FLURRIES

By W. A. Alcock, Brooklyn, N.Y.

Ce qu’il faut c’est tenter de sortir, et nous regarder comme temps à deux pattes. Regarder les mouches comme le retour des morsures, mais souffler sur elles afin qu’elles s’envolent. Sortir, puisque dedans nous y sommes, et dedans aspirés et broyés. Sortir, et tâter le bord des cadres. Sortir, et imaginer ce qui se cache en palimpseste sous les peaux. Sortir, et faire exploser quelques bidons abandonnés aux terrains vagues, explosés comme la douceur promise. Cela fait de drôles de flaques brunes sur les brins d’herbe suffoqués; du kérozène peut-être, plus jamais carburant.

Les rencontres se font dans les cafés, où l’on se demande ce que signifie coexister : qui êtes-vous et que vivez-vous titubant au comptoir ? Qui es-tu et que penses-tu, quel tableau et quel temps passent pour toi pendant que meurent des armées en moi ? Une guerre se joue sur le carrelage inégal du sol, là où fut brisé un verre de vin rouge une centaine de secondes auparavant, guerre de cent temps, une guerre dans mon regard, pendant que les images criardes défilent sur l’écran au-dessus de ta tête, j’en vois les soldats de plomb se saisir à bras le corps, baïonnettes dressées, une guerre pendant que tu parles, et que tombent les victimes en montres molles.

Je suis la guerre du temps avec immensément d’attention, imparfaite tomographie, élastique, que meurent les heures.

Sortir où sont les autres. Tant que le temps sera présent, j’observerai l’abolition et l’élaboration des distances, je ne ferai que constater l’absence de gestes, et l’absence de ton ombre sur le sol où finissent de s’égorger deux soldats. La douceur n’est pas chère, bien moins que notre écoute et la palpitation de nos sangs. Inflation de l’amour.

Absence d’ombre et de lumière ; sens et signes sans couleurs. La lucidité étendit sa couette brûlante sur l’étouffement. Musique du matin, tu fus anachronique. Tu te posas sur ces piles de livres dont je commençai le deuil tout durement. Ils s’en moquaient, vivants dans d’autres esprits.

Musique du soir, bonsoir. Et illusions sous forme de low cost. Vers la douceur : rêve blanc du moindre amour. Si la vraie douceur découle du véritable amour, nous y reviendrons. Ce ne sera pas vers la douceur que nous irons alors, mais la douceur nous mènera. En attendant, l’habit posé sur les couples est trop étroit. Qui le tissa ? Moderato, souvenirs d’étranglements. C’en fut un encore. Tout doucement. Doucement, la douceur fut possible un temps, jusqu’à la mort de secondes très lentes sous deux mains serrées sans passion. Agonie par politesse sans anniversaire.

Sortir de cette mort. Quelles cartes postales seront envoyées de soi à soi ? Quelle vacance en découlera ?

En attendant, la vie s’écoule en gros remous d’avenir. Nous les écoutons seuls, car notre simplicité n’existe pas.

b-l-a-n-c

Blanc.

Lettres sans tonalité ni couleur. Le blanc est encore plus grand que l’absence : il la contient et la remplit tout à la fois.

Le blanc est contagieux.

Il se répand facilement. Les lettres du mot blanc ne creusèrent rien, ne remplirent rien. Ce n’est pas comme le noir de la mort. Blanc, c’est une forme de vie, qu’il faut apprendre à connaître.

Le blanc n’a pas de passé. Pas d’histoire.

Le blanc est sans désir et sans mot.

Le blanc, c’est la disparition.

Je disparais.

Le blanc, ce n’est pas comme la mort, pourtant chaque seconde blanchie meurt.

Blanc comme cette page sur l’écran.

Elle naît pourtant blanche, et ne vivra que remplie.

Au moins cette forme de vie.

On disparait.

Vu d’ici, les fenêtres réclament leur ouverture. Mais l’on tente encore de décrypter les subtilités de leur langage entre les meneaux.

Aucune idée du moment où cela aura bougé.

Je vois. Ce qui se passe est forclos. Véritablement enfermé à l’extérieur. Peut-être dans les nuages.

« Eh bien, voyez-vous, mademoiselle, confie un jardinier à Alice, le fait est que ce rosier-ci eût dû être un rosier fleuri de roses rouges, et que nous avons planté là, par erreur, un rosier blanc ; or, si la reine venait à s’en apercevoir, nous serions tous assurés d’avoir la tête tranchée. »

Le blanc doit s’apprivoiser. Il faut apprendre à s’y mouvoir. C’est-à-dire errer sans repère. Respirer sans masque.

L’absence de bords dans ce monde blanc est aussi effrayante que le silence.

Le blanc est traître. Il a signé un pacte avec l’oubli.

Le blanc est frère de beauté.

Note : apprendre à voir les trous hideux escamotés par ce blanc.

Souhait de quiétude blanche du hors-soi.

Un mouchoir noué à la fenêtre.