28 novembre 2008

Qu’est-ce qu’on attend ?

(Vu et entendu ligne 364 métro 1265)

Qu’est-ce qu’on attend ?

On se heurte encore à la transitivité.

Qu’est-ce que j’attends ?

Ou qu’est-ce que j’attends de toi ?

J’attends que tu m’aimes. Ah mais pas n’importe comment non plus. Comme ci comme ça.

Tu m’aimes comment ?

Non ce n’est pas ce que j’attends. Alors va-t-en.

Ah, tu m’aimes comme ça, ouf…

Mais alors pourquoi n’as-tu pas l’air plus enthousiaste ? Qu’est-ce qui ne va pas ? Quelle est l’attente de toi que je ne satisfais pas ?

C’est que tu ne m’aimes pas.

Moi je t’aime mais tu ne m’aimes pas.

Je le sais.

Je le sens.

Inutile de discuter.

Dans ce cas laisse-moi.

Mais non c’est juste que je ne sais pas.

J’attends de voir.

J’attends de te voir.

J’attends.

Une épiphanie peut-être ?

Ca ne marche pas. Si tu ne m’aimes pas maintenant, c’est que tu ne m’aimes pas. Les choses sont simples en amour.

Binaires ?

Je n’irai pas jusque-là.

Alors quoi ?

Alors je ne sais pas.

Ne peut-on pas simplement être doux ?

En attendant ?

Non, en n’attendant rien.

Et je ne sais pas ce qui nous attend.

Ce que tu attends ?

Non, ce qui nous attend.

Ce qu’on va devenir.

Mais maintenant ?

Maintenant n’est déjà plus maintenant.

Il n’empêche, maintenant, j’aime qu’il soit intense, le maintenant.

C’est ce que tu désires des maintenants futurs ?

Ah, un autre mot qu’attente ! Désir…

Et si on ne parlait qu’avec ces mots en -ir ? Désir, devenir, plaisir…

C’est un leurre (bonheur, beurre, c’est doux ça aussi). C’est bien beau, ces ir, mais quand est-ce qu’on vit ?

On vit dans le devenir.

J’en ai marre d’attendre.

Non n’attends pas. Deviens.

Aurais-tu dit viens ?

Viens de là où tu es.

Vers qui ?

Décidément, tu aimes la transitivité.

Ma foi je suis un être humain, qui vis entourée d’autres êtres humains. Quel être humain es-tu ?

Je ne sais pas qui je suis.

Je vois. Tu es dans une salle d’attente de toi.

Non, une salle de devenir.

Une malle de désirs…

Beurre ??

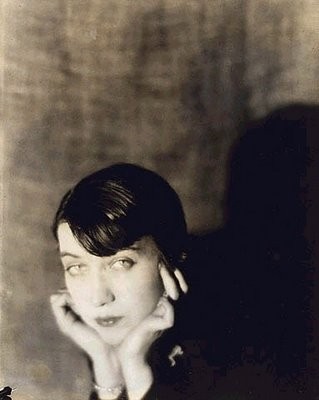

(Photo : Berenice Abbott, l’assistante de Man Ray)

27 novembre 2008

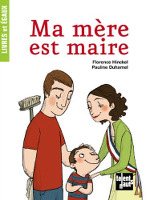

Métier : traductrice

Laure Hinckel, traductrice de roumain, a un joli blog passionnant, et c’est ici.

(Accessoirement, il s’agit de ma soeur !)

26 novembre 2008

Tests psychologiques

(vidéo perdue)

Ceci est un extrait de Qui êtes-vous Polly Maggo, de William Klein. C’était en 1965.

On aura reconnu Jean Rochefort, avec Dorothy Mac Gowan.

C’est une scène très drôle, encore plus drôle maintenant que je connais de véritables lapins ! (et des loutres aussi, et des anacondes et des aras, mais j’arrête là sinon vous en saurez trop sur moi…)

25 novembre 2008

Le genre de note essentielle – j’aimerais n’en avoir que des comme ça-, mais à laquelle il est très difficile de donner un titre…

(Nicolas de Staël : Ciel à Honfleur)

24 novembre 2008

Les poissons sont partis !

Le festival du livre jeunesse de Pézenas est fini !

C’étaient de grands bonheurs.

Allez, en vrac (même si Marie a déjà tout dit) :

Avoir passé des moments très drôles (même si d’un rire très décalé au début !) avec mes amis-auteurs-parrain-marraine Marie Mélisou et Jean-Luc Luciani, ainsi qu’avec l’illustratrice Anne Letuffe, que je suis très heureuse de connaître désormais ; les avancées timides vers mon stand des enfants qui m’avaient rencontrée avec leur classe l’an passé et revenaient me voir cette année ; les débats toujours passionnants avec les classes sur les métiers de fille ou de garçon ; le grand dévouement de tous les bénévoles (Valérie en tête mais parce que c’est ma cop !), l’encore plus grand dévouement et militantisme des organisateurs (bénévoles aussi hein), un immense bravo à Hélène, Françoise, Elian (encore merci pour avoir emmené Boucle d’Or au spectacle de marionnettes), à Pierre et Isabelle du centre ressources Molière, bonheur du sourire de Martha, des pop-up et mobiles étonnants de Dominique Tackx (Boucle d’Or a fait avec elle une magnifique grenouille), de la gentillesse et du charme des conteuses de la tente et de la yourte, et puis, et puis… Il y avait tant de choses, j’en oublie beaucoup, et beaucoup de gens…

Le temps fort à mon sens du festival était le spectacle Voilà pourquoi aujourd’hui je parle aux vagues, où un comédien charismatique, talentueux et à la voix envoûtante, Jean-Louis Cousseau (compagnie Quelqu’uns), jouait huit textes de Thierry Lenain. La mise en scène était sobre, belle, intelligente et efficace.

Thierry Lenain, dont j’aime beaucoup les albums et romans, était là. A la suite du spectacle, il a parlé avec émotion de la façon dont ses textes ont été adaptés.Très beau moment. Thierry ressemble à ses textes, et c’est réconfortant.

Nous avons ensuite, lors du salon du livre, pu échanger nos impressions nouvelles-calédoniennes, car lui y était invité 4 ans auparavant. C’était agréable de s’y replonger !

Pour clore, une photo prise par Marie Mélisou, samedi matin au musée Boby Lapointe, qui résume assez bien l’idée que je garde de ces quelques jours avec vous (Il manque juste un grand sourire à Boby).

20 novembre 2008

Froissé plié déplié replié redéplié…

(Simon Hantaï)

12 novembre 2008

Aile

Parfois, elle entre dans un monde où elle aime jouer avec les idées d’une autre vie, au risque que cette vie arrive. Le risque est grand, lorsqu’on joue, de bousculer la réalité. De toute façon, c’est sa nature joueuse qui la fait sauter d’une ligne à l’autre du monde, histoire de rire de la ligne dure de son existence. Ne pas la prendre au sérieux permet de la faire vibrer comme la corde d’un piano. Ecoutons-en les résonances, en funambule instable.

Elle aussi écoute, toute prête à suivre, à plusieurs mètres en-dessous, le sentier qui se dessinera entre les arbres. Peu importe lequel, à condition qu’il soit pavé de pierres d’or et de musique.

Peu à peu les hasards tels qu’un chant d’oiseau dans le désert pourront tisser un équilibre imprévu.

Même si elle tombe du fil, elle s’en relèvera heureuse de découvrir autour un paysage nouveau à explorer. Au loin, le rire des enfants.

Leurs chants et leurs caresses. Les menottes fraîches se posent sur sa joue, et les petites cordes de voix susurrent : délirons un peu, s’il vous plaît.

Dans un délire personnel qui n’implique rien d’autre que les désirs.

Si vos désirs veulent venir jouer avec les siens, vous êtes bienvenus, en tant que double éternel d’elle-même. Laissez-lui seulement créer un autre monde que celui où courent encore les ondes du choc de corps absents. Il lui faut le temps de les regarder se propager, jusqu’où ? Elle se le demande. Elle voit la ligne d’horizon de ce pays où nul de vous n’existe, juste peut-être vos ombres flambantes ou rieuses. Elle doit encore découper des silhouettes dans le flou d’un nouvel univers, la vôtre en premier lieu. Mais le tracé est long et difficile, parce qu’elle cherche à ce qu’il soit juste, juste sans aspérité, juste doux et soyeux, et veut le remplir d’une réalité nouvelle. Parfois elle s’égare, c’est une onde qui l’a rattrapée, secouée : la découpe prend un mauvais chemin et cisaille un segment qui saisit soudain une lueur sanglante. Etonnée du résultat, elle ne comprend ni la voix ni les mots dits dans la flamme rougeoyante. Qui plus est, elle s’est adressée pendant ce temps à un fantôme surpris.

Elle laisse l’onde passer. Elle compte celles à venir. Dix onze douze. Il faut qu’elle se prépare comme un enfant à l’arrivée des vagues de l’océan. Un deux trois sauter. Retrouver le calme et nager. Explorer la saignée, avant d’en revenir et continuer patiemment le dessin de vous-même. Ne soyons au monde que de l’imperceptible, se dit-elle. Elle sait. Méprisons ce qui se fait ou dit en notre nom. Oublions ce nom qui court de bouche à oreille, sur lequel nous n’avons plus de prise. Il ne nous appartient plus. Nous imaginons les crispations des chemins de l’esprit chez ceux qui le profèrent et l’entourent. Tout autour, les rues meurent.

Nous les laisserons tranquillement mourir avant de les emprunter à nouveau, et ce sera en volant, sans y poser le moindre orteil.

Elle vole déjà, ailes poussées au-dessus du fil d’équilibriste, un peu étourdie par le bonheur d’avoir atteint l’autre côté.

12 novembre 2008

Rencontre

Parmi mes rencontres calédoniennes, il y avait Annick Le Bourlot. De ces personnes dont l’empathie et la joie sont discernables au premier regard, au premier serrement de mains, à tout un faisceau d’indices qui, personnellement, me met immédiatement en éveil, et me place en position de reconnaissance.

Je n’ai eu l’occasion d’échanger que quelques mots avec elle, hélas.

Je suis donc heureuse d’avoir en quelque sorte de ces nouvelles par le biais de cet article des Nouvelles Calédoniennes (merci Brigitte !). Je vous en conseille la lecture : des destins pareils sont très révélateurs de la richesse humaine de la Nouvelle Calédonie. Et j’aime beaucoup sa vision du monde esquissée en ces quelques lignes. Il faudrait lire son livre…

Annick Le Bourlot est aujourd’hui inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale pour la zone Pacifique.

| Ce n’est pas un hasard : en pleine préparation des transferts de compétence, et à l’occasion du salon du livre organisé la semaine dernière dans le cadre du premier Forum francophone du Pacifique, l’inspectrice de français Annick Le Bourlot s’adresse « Aux bâtisseurs de l’école de la réussite. » Elle était condamnée à ne pas vivre, et condamnée à ne pas réussir. Née prématurée dans la jungle alors que sa mère était en marche vers un camp Viêt Minh, elle a survécu. Enfant dans la guerre du Vietnam puis d’Algérie, pensionnaire-prisonnière à Constantine, elle a étudié pour se libérer de l’angoisse du terrorisme. Une bibliothèque, de bons éducateurs, une volonté aussi, et elle a réussi. Annick Le Bourlot, la petite Maï vietnamienne, est aujourd’hui inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale pour la zone Pacifique. Basée à Nouméa. Elle le doit, dit-elle, à l’école française. Et son destin hors du commun l’autorise à dire qu’elle aime à voir dans l’Éducation nationale, et dans l’école calédonienne, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, à l’inverse de ceux qui aiment à tenir ou à entendre les discours sur l’échec scolaire. Aux bâtisseurs de l’école de la réussite, qu’elle vient de publier aux éditions Sceren (Centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie) est donc clairement une profession de foi, un hommage aux enseignants, à ces professeurs de français « qui œuvrent dans l’ombre, par passion, par conviction ou par choix de vie. » Il est temps, estime Annick Le Bourlot, « que les évaluations et bilans fassent aussi mention des réussites, parallèlement aux statistiques accusatrices, aux multiples études et ouvrages sur l’échec scolaire. C’est dans cette perspective que s’inscrit mon témoignage, en hommage à l’école de la République. » Assise au fond d’une classe, elle écoute. Elle est moins là pour inspecter que pour conseiller. Cette école, et particulièrement celle de Calédonie, Annick Le Bourlot la connaît bien. Cent fois par an, elle va s’installer au fond d’une classe, souvent de collège. Elle écoute l’enseignant, elle écoute les élèves, elle regarde les classeurs et le cahier de texte. Elle est moins là pour inspecter et juger que pour conseiller, pour aider. C’est ainsi, dit-elle, qu’elle conçoit sa mission. Et elle est bien plus souvent sollicitée, ajoute-t-elle, pour son rôle de formation que pour la note pédagogique qui va avec. Cette expérience nourrit son ouvrage. Au-delà de réflexions plus générales sur l’éducation, de récits de rencontres avec des enseignants ou des parents, Annick Le Bourlot propose des descriptions de cours, des textes de séquences, quelques bonnes recettes pratiquées ici et là, d’Auteuil à Hienghène, de Normandie à Maré, pour faire vivre l’enseignement du français. Elle évoque le rôle moteur de la poésie qui transgresse les codes et débloque l’imaginaire, l’utilité des séances orales pour impliquer les enfants et les mettre en situation de tâter avant de construire par eux-mêmes, l’attrait culturel des jeunes kanak pour les mythes, l’art de traverser le miroir de la fable, l’extraordinaire expérience de Canala pour réconcilier le français et le xâracùù, les auto-évaluations qui commencent à émerger ou encore les trésors d’imagination des professeurs de Petro-Attiti pour faire vivre la littérature en lycée professionnel. Si elle respecte les enseignants, ces professionnels « généreux qui prennent en charge une population hétérogène et multiculturelle », Annick Le Bourlot aime autant les enfants de l’école calédonienne. Ils sont, dit-elle, généralement « heureux d’être en classe, dans une école qui reste un sanctuaire ». Tout dépend, évidemment, du charisme de l’enseignant, de la cohésion de l’établissement, souvent liée à la personnalité d’un principal ou d’un proviseur. « Notre principale richesse, affirme-t-elle, est dans nos ressources humaines. Il faut que les efforts de nos enseignants soient soutenus et nous avons besoin que nos responsables politiques nous aident. » Henri Lepot « Mal à la francophonie »Le public de la soirée d’ouverture du Forum francophone de la semaine dernière était presque exclusivement européen ; et lors d’une table ronde, le français y a été qualifié par des écrivains calédoniens ou polynésiens de « langue du colonisateur ». Pour une inspectrice de français, qui sait que les plus grands défenseurs de la diversité culturelle francophone ont été ou sont africains, antillais, algériens, tunisiens ou vietnamiens, voilà qui fait mal. La francophonie, plaide Annick Le Bourlot en reprenant l’image de l’Antillais Edouard Glissant, est comme un rhizome dont les racines tissent sous terre un réseau horizontal et jettent parfois des pousses vers le ciel et l’universel. Il n’y a pas, dit-elle « une langue française mais des langues françaises. Un Breton, un Alsacien, un Occitan n’ont ni la même langue, ni la même vision du monde. Le français calédonien, lui aussi, est riche d’un lexique qui fait sa couleur, et les élèves sont talentueux pour l’utiliser en poésie. » Non, estime-t-elle, le français n’est pas « la langue des blancs ». Et ceux qui, personnalités ou parents d’élèves ayant réussi par la langue française, en font aujourd’hui le procès ne font rien moins que « fermer la porte aux autres ». C’est ainsi que la Calédonie se fait Pénélope, occupée à détricoter la nuit ce qui a été tissé par d’autres le jour. Peut-être, dit Annick le Bourlot, « par manque de guides spirituels comme Césaire ou Senghor, qui savaient que les discours de la haine ne servent pas l’humanité ». |

11 novembre 2008

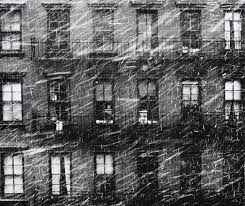

Cerisiers japonais

(Edouard Boubat)

10 novembre 2008

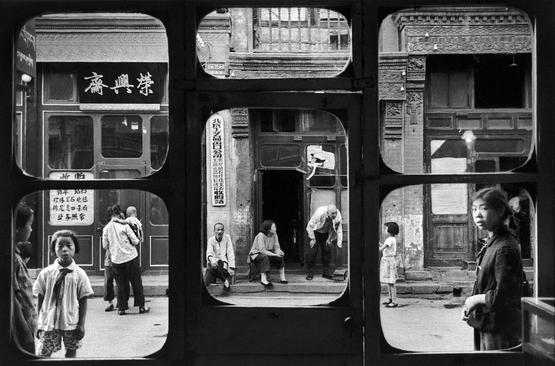

La vie mode fenêtres

(Paul Himmel)

(Marc Riboud)

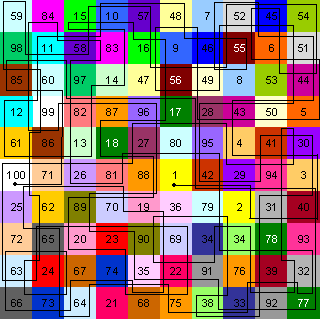

La polygraphie du cavalier : ordre dans lequel on peut se déplacer dans les pièces de l »immeuble (c’est-à-dire dans les chapitres) de La vie mode d’emploi, de Pérec.

On est libre de lire sa vie exactement comme cela.

08 novembre 2008

Aimer

Elle poursuit ses réflexions : aimer, verbe transitif.

Etre amoureuse, verbe d’état.

Certes, on dit : être amoureuse de Complément d’Objet Indirect.

Aimer Complément d’Objet Direct.

Objet, donc.

Aimer indique une action, un mouvement, une dynamique, un élan vers.

Etre amoureuse semble pouvoir rester inscrit en soi-même.

Etre amoureuse implique toujours un sujet, puisqu’il désigne un état.

Etre amoureuse serait un sentiment individuel qui tourne autour de quelqu’un.

Un chérissement de l’autre en soi-même. Ou de soi-même en l’autre ?

Aimer semble davantage dégagé du sujet.

Aimer serait un sentiment universel.

Moins tourné sur soi.

Qu’en est-il de l’objet ? Pardon, l’être aimé ?

On peut dire : être amoureuse, point.

Ou aimer, point.

A la ligne.

L’être aimé existe-t-il vraiment ? Est-on bien sûr d’aimer ce qu’il est vraiment ? Comment être sûr de savoir de quelqu’un ce qu’il est vraiment ?

C’est impossible.

Comment peut-on alors l’aimer ? On ne peut aimer de lui qu’une image. Au mieux, le paysage qu’il ouvre devant nous.

Il est merveilleux ce paysage lorsque l’autre nous laisse nous y promener.

Amour.

Elle comprend soudain : aimer ne peut avoir ni sujet ni objet.

Seul le sentiment existe.

aime

aimes

aime

aimons

aimez

aiment

Et. C’est. Tout.

Au départ, c’est une déception.

Défilent devant ses yeux des couples mythiques d’amoureux : RoméoJuliette, TristanYseult, PabloDora, CamilleAuguste… Ils se sont aimés. On les reconnaît comme amoureux parce que c’était lui, parce que c’était elle. Des personnes bien définies. On les imagine enlacés, embrassés. Ils s’aiment. Chacun de nous ne rêve que de cela, de ce semblable-là. Inconsciemment, nous rêvons de mandolines et de balcons, d’amour à mort, de serments et de promesses, d’yeux dans les yeux et de coeurs pleins.

Coeurs pleins.

D’amour.

Id est : être aimé.

Ah ah.

Dans ces amours-là, il faut être aimé en retour.

Et hop là en une seconde les choses se sont retournées, déformées : d’aimer on est passé à être aimé.

Sans être aimé, il semble que cela ne vaille pas la peine d’être vécu.

Voilà d’où vient la déception.

On sent bien que si l’on néglige sujet et objet, on néglige du même coup le fait d’être aimé.

Une vie élevée aux contes de fées s’écroule soudain.

Il faut s’en relever.

Aimer.

Apprendre à remplir son coeur de ce sentiment.

Point.

Mais surtout :

à la ligne.

Soir d’élection…

… Soir d’émotions.

L’agence Magnum a saisi heureux et affligés :

(Peter Van Agtmael, en Virginie)

(Christopher Anderson, en Arizona)

07 novembre 2008

Les Ménines que l’on ne nomme pas

« Or, exactement en face des spectateurs – de nous-mêmes-, sur le mur qui constitue le fond de la pièce, l’auteur a représenté une série de tableaux ; et voilà que parmi toutes ces toiles suspendues, l’une d’entre elles brille d’un éclat singulier. Son cadre est plus large, plus sombre que celui des autres ; cependant une fine ligne blanche le double vers l’intérieur, diffusant sur toute sa surface un jour malaisé à assigner ; car il ne vient de nulle part, sinon d’un espace qui lui serait intérieur. Dans ce jour étrange apparaissent deux silhouettes et au-dessus d’elles, un peu vers l’arrière, un lourd rideau de pourpre. Les autres tableaux ne donnent guère à voir que quelques taches plus pâles à la limite d’une nuit sans profondeur. Celui-ci au contraire s’ouvre sur un espace en recul où des formes reconnaissables s’étagent dans une clarté qui n’appartient qu’à lui. Parmi tous ces éléments qui sont destinés à offrir des représentations, mais les contestent, les dérobent, les esquivent par leur position ou leur distance, celui-ci est le seul qui fonctionne en toute honnêteté et qui donne à voir ce qu’il doit montrer En dépit de son éloignement, en dépit de l’ombre qui l’entoure. Mais ce n’est pas un tableau : c’est un miroir. Il offre enfin cet enchantement du double que refusaient aussi bien les peintures éloignées que la lumière du premier plan avec la toile ironique… »

« …le miroir, lui, par un mouvement violent, instantané, et de pure surprise, va chercher en avant du tableau ce qui est regardé, mais non visible, pour le rendre, au bout de la profondeur fictive, visible mais indifférent à tous les regards. »

Des pages superbes sur le tableau de Velasquez : Michel Foucault dans Les mots et les choses.

(Picasso)

16:47 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

Legato

L’air a la couleur et la douce amertume d’une sonate au violoncelle de Bach.

Les nuages sont percés d’une lumière timide mais persévérante.

Elle s’entraîne souvent au piano. Elle débute. Zéro connaissance auparavant.

Elle fait bien attention à se dégager de la partition, qui la fascine pourtant, avec ces ronds qui dansent sur des lignes qui paraissent sans fin ; elle veille à écouter plus qu’à lire, elle tape du pied à côté des pédales pour le rythme, elle chante en même temps. Même si elle craint les faussetés de sa voix, ça lui plaît : sol sol mi ré do… Elle se demande comment elle a pu s’en passer jusque-là. Elle veille à lier les notes. Legato. A appuyer comme il faut sur les touches, en laissant tomber le doigt. Poignet souple.

Jouer est plus facile que seulement écouter. Jouer c’est comme écrire, c’est être ailleurs, ou quelqu’un d’autre. C’est écouter également, mais écouter le monde qui nous berce et nous porte, c’est ne plus être soi mais le prolongement du monde.

Seulement écouter, ou seulement lire, c’est prendre le risque d’une plongée en soi-même bouleversante. Mais attentive à ce qui n’existe pas. Souvent, dans ces cas-là, elle croit entendre la respiration de son enfant qui dort. Pourtant, il est à l’école.

Elle se dit que lorsqu’elle sera autant bouleversée en jouant ou en écrivant, Lorsqu’elle saura transformer le souffle d’un sommeil en notes ou en mots, alors elle saura jouer et écrire. Ce sera l’instant où le clavier se dissoudra dans les émotions, où ses mains y plongeront, les touches entrées dans la peau.

Elle se demande parfois si c’est toute la différence qui existe entre aimer et être amoureuse.

09:47 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

06 novembre 2008

Une autre facette du monde

Envie de remercier toute l’équipe de Livre Mon Ami, bénévoles, tous si généreux et dévoués à la cause littéraire et enfantine. Brigitte, Evelyne, Nicole, Bernard, Eliane, et leurs conjoint(e)s, et tous les autres : un immense merci pour ce que vous êtes et donnez.

Pas encore eu l’occasion non plus de rendre hommage aux bibliothécaires, qui jamais ne se mettent en avant, et oeuvrent tant pourtant.

Sans oublier « monsieur Hachette ».

Et les mécènes : tout l’argent du monde financier ne se déverse pas dans les trafics boursiers, parlons-en, montrons que c’est possible, ça l’est, la preuve !

Il n’y a pas que les élections américaines qui rendent enthousiaste et laissent croire… au Père Noël ? Voyez combien on a encore peur d’être optimiste.

Il suffirait peut-être que les médias relaient davantage cette autre facette du monde : la positive…

Et deux autres articles :

Photos de la province sud :

http://www.lnc.nc/articles/article_70548_231360.htm

Et témoin d’un marathon ! :

http://www.lnc.nc/articles/article_70552_231552.htm

(article contenant auteure avec un e ! Serait-ce l’effet Obama qui s’étend aux autres « minorités » – terme qui me laisse toujours perplexe- ? Youpi !)

10:10 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

04 novembre 2008

Etre une zoreille

« Une rencontre, c’est le rendez-vous secret de deux hasards » écrit Jo Hoestlandt dans l’album jeunesse À pas de louve.

Une rencontre, c’est d’abord un événement. Le philosophe Gilles Deleuze, dont les concepts ne sont pas du tout incompatibles avec les avis d’auteurs jeunesse, a beaucoup parlé de cela.

Selon lui, la meilleure manière de le considérer, c’est de « remonter l’événement, s’installer en lui comme dans un devenir, rajeunir et vieillir en lui tout à la fois, passer par toutes ses composantes ou singularités. «

Il écrivait encore : « Faire d’un événement, si petit soit-il, la chose la plus délicate du monde, le contraire de faire un drame, ou de faire une histoire. »

Un écrivain est tout à fait capable de faire une histoire à partir de ces choses délicates dont il ne faut pas faire d’histoires : là se situent les miracles et les bons livres.

Gilles Deleuze n’aimait pas voyager. Il préférait les voyages immobiles. Chacun peut comprendre cela, a fortiori s’il est philosophe ou romancier ou rêveur.

Voyager, à la limite pour vérifier si c’est bien comme on le pensait. Voilà ce qu’il disait.

C’est vrai : à quoi bon voyager aujourd’hui, alors qu’Internet et tous ces médias nous transmettent tant d’images, tant d’informations sur chaque coin du globe ? À quoi bon crapahuter à l’autre bout de la terre, puisque les rencontres et les événements sont là, tout près, si l’on sait bien regarder, bien sentir, bien les saisir ?

C’est vrai, cela ne sert à rien.

Pourtant, j’aime voyager.

J’aime voyager des deux façons : physique et immobile. Je crois qu’elles sont aussi compatibles que Gilles Deleuze avec Jo Hoestlandt. Je crois qu’elles peuvent se stimuler l’une et l’autre. On pourra m’accuser de paresse au quotidien, mais c’est humain : chez moi je finis par avoir du mal à saisir les événements. Sans doute parce que je suis mère de famille et, de plus, non philosophe. Se décentrer permet de bousculer un peu ses perceptions, redevenir sensible.

Pour se décentrer, je ne connais rien de mieux que l’écriture ou les voyages. Le summum étant de mêler les deux.

Je reviens tout juste d’un voyage hors du commun : j’étais invitée en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du prix jeunesse Livre Mon Ami. Dès le début, ce voyage était placé sous le signe de la rencontre : je venais pour « rencontrer » mes jeunes lecteurs. C’était de bon augure.

Des lecteurs vivant à 22000 kilomètres de chez moi… Chère Jo Hoestlandt, difficile de penser au hasard ! Et pourtant… Un jour, j’ai écrit un livre intitulé La guerre des vanilles. Je crois qu’on écrit toujours par hasard. On lit aussi par hasard. Les hasards d’une écriture et d’une lecture allaient ainsi se rencontrer. Je ne serais pas déçue. Mais j’y reviendrai.

La première rencontre lorsqu’on se rend dans un autre pays est celle d’un paysage avec soi. Cela commence au travers du hublot d’un avion. Nous sommes tout engourdis par plus de 20 heures de voyage, mais nous nous réveillons vite avec cette émotion : paysage vert et vallonné, lagons en camaïeu de bleu… Le désir d’un paysage. Nous y sommes.

Ne pas se tromper, alors. Ne pas seulement longer l’événement, mais s’y lover. La tentation est grande de passer à côté, si l’on ne s’oublie pas soi-même. Étrange réflexe que nous aurons à vouloir SE faire photographier devant le bleu de l’océan, les pieds posés sur le sable fin, adossé à un cocotier. Méfiance : nous voulons donner la preuve, aux autres, au monde, que nous sommes bien là, dans la carte postale. Nous voulons en garder le souvenir : ce sourire photogénique n’était pas loin du tropique du capricorne, si si. Mais à ne penser qu’aux photographies, grand est le risque de ressentir un vide infini lorsque nous nous y pencherons une fois rentré. Qu’aurons-nous alors vécu ?

Se lover dans l’événement, ce serait jeter l’appareil photo. Ou bien photographier uniquement ce qui nous aura émus. Mais c’est souvent indicible autant qu’invisible. Qu’est-ce qui nous émeut ? Justement ce qui se différencie des cartes postales. Les odeurs, d’abord. Celles des alizés, iode des embruns, fleurs de frangipanier, eau de coco, vanille de Lifu… Ce que l’on voit d’insaisissable : couleurs, mouvements, battements d’ailes, sauts dans l’océan, surgissements… Ce que l’on entend : vagues, oiseaux, brises, feuillages, cris, langues, murmures, bruissements… Là sera le hasard : ce qui dans l’étrangeté nous touche.

Ensuite, « rencontres » programmées avec les classes. A priori aucun hasard non plus là-dedans. Mais mais mais… Laissons-lui place, soyons attentifs… Et les événements, à chaque fois, pointeront le bout de leur nez. Un regard, un sourire, un mot. Il y en eut beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus que je ne l’aurais cru. Il semble que la rencontre de mes lecteurs avec mon livre fut génératrice d’émotions. Émotions qu’ils m’ont rendues, avec tant de générosité ! Parler de toutes ces rencontres serait trop long. Mais les plus belles résident dans les devenirs : lorsque j’ai perçu quelque chose qui a germé et qui va continuer à grandir dans l’âme d’un enfant.

Puis ce furent toutes les autres rencontres, celles dont le véritable hasard créa l’événement. Les histoires que l’on m’a racontées. Des vies entières mêlées à l’Histoire. Échanges, empathies, partages… Émotions lors de l’écoute d’une rupture, d’un tiraillement identitaire. Humilité face à cette confiance accordée. Lumières d’une musique, d’une voix, d’un tressaillement, d’une religion même sans dieu.

Qu’est-ce qui fait que l’on recueille davantage ces confidences lorsqu’on est ailleurs ? Peut-être justement parce que l’on vient d’ailleurs. Si l’on nous appelle zoreille, autant en tirer parti : je serai votre oreille, je vous écoute. Votre culture, votre coutume, vos paroles et vos histoires, vos sentiments et vos contradictions, vos regards et vos sourires, je les accueille. Inévitablement, alors, nous nous rencontrons.

On revient riche de ces rencontres. On est toujours d’accord avec Jo Hoestlandt. Ce furent les rendez-vous secrets de hasards allant par deux. Et l’on est aussi toujours d’accord avec Gilles Deleuze : on a à la fois rajeuni et vieilli, on s’est installé dans ce devenir des événements. À tel point que l’on se dit : pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? On se promet alors : même ici, chez nous, hors étrangeté, faire preuve d’autant d’accueil, d’autant d’écoute. Etre une zoreille en son pays.