Et de sa puissance.

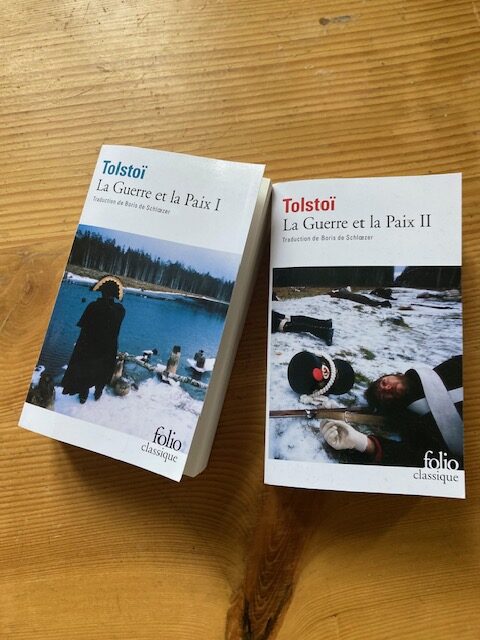

Je suis en train de relire La guerre et la paix (après en avoir visionné une adaptation magistrale sur Arte), et j’éprouve ce grand plaisir du roman total.

Notamment, l’usage de la 3e personne est un bonheur. Le narrateur omniscient saute du point de vue d’un personnage au point de vue d’un autre puis d’encore un autre. Cela crée une multiplicité et une profondeur de champ passionnante. Cette forme de narration, avec de multiples personnages, s’est un peu perdue. La 3e personne est peu à peu devenue une sorte de 1ere personne déguisée, avec peut-être un niveau de langage plus élevé qu’à la 1ère (et encore, pas toujours, notamment quand il s’agit de refléter un « courant de conscience »).

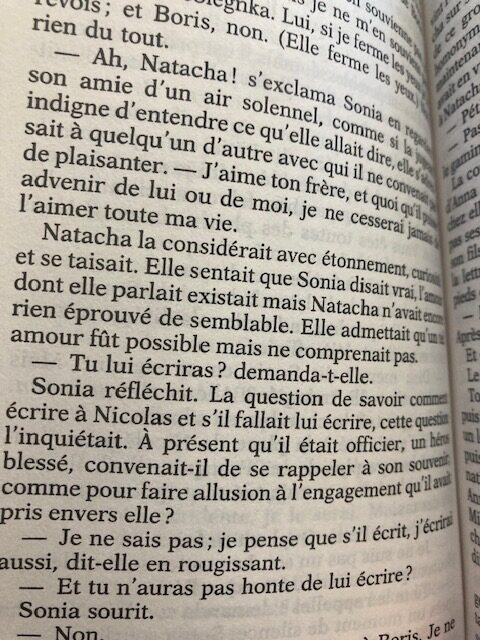

Ici par exemple dans la même page on passe de la tête de Natacha à celle de Sonia :

Quoi de plus fluide et de plus ordinaire ? Néanmoins, cela se retrouve peu aujourd’hui en littérature française.

Aussi, je ne jette pas la pierre à mes éditeurices lorsqu’ils ou elles tiquent face à cet usage que j’ai envie de faire de la 3e personne. Cela ne m’est pas arrivé souvent puisque je privilégie et affectionne la 1ere personne, mais lorsque j’ai envie de la 3e, cela ne manque pas, le commentaire éditorial va interroger l’usage que je souhaite en faire.

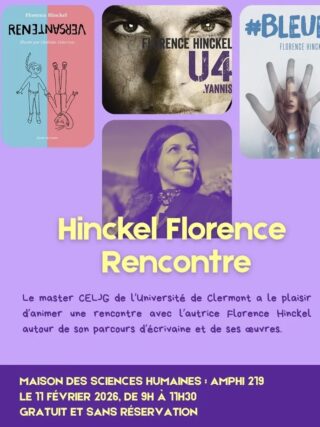

La dernière fois que cela m’est arrivé, c’était pour Le Grand Saut, avec six personnages principaux. J’avais envie de procéder très différemment de ce que j’avais fait avec Quatre filles et quatre garçons : pendant 130 pages j’étais avec un personnage à la première personne, puis dans les 130 suivantes avec un autre, etc. Mes 8 personnages avaient ainsi leur propre histoire, les 7 autres étant personnages secondaires en attendant leur tour. C’est un procédé très exaltant (utilisé plus tard dans le projet U4, mais avec cette idée novatrice de récits qui se déroulent en même temps – et puis écrits par 4 auteurices différents, ce qui, cela, avait déjà été fait).

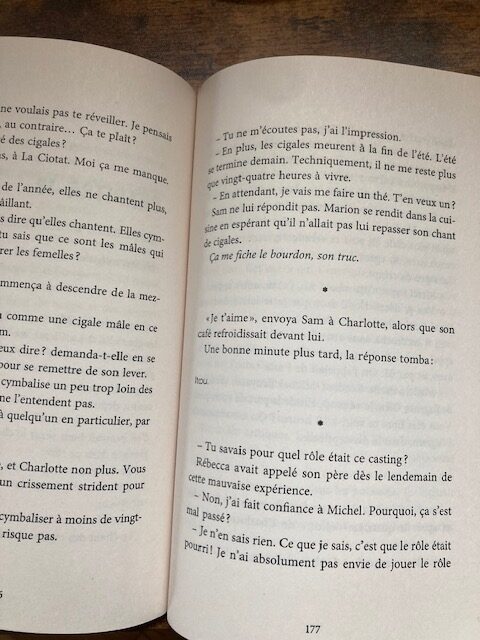

Cette fois, dans Le Grand Saut, j’avais envie de profiter de la 3e personne pour suivre tous mes personnages quasiment en même temps. Or : non, m’a-t-on dit, il faut dans un même chapitre n’avoir qu’un seul point de vue. Je ne sais pas d’où sort cette règle et si on l’apprend à l’école des éditeurs jeunesse, mais je savais déjà pertinemment qu’elle n’était écrite nulle part. Cela m’a quand même fait réfléchir, j’ai eu peur de « perdre » mes lecteurices ados, et j’ai trouvé un moyen terme en créant des paragraphes séparés par des étoiles, me permettant de sauter rapidement du point de vue d’un personnage à un autre.

Par exemple ci-dessous, dans le même chapitre, on passe du point de vue de Marion à celui de Sam puis Rebecca. Ici ils ne sont pas ensemble, c’est-à-dire pas au même endroit, mais à d’autres moments du récit ça peut être le cas (comme dans l’exemple ci-dessus de La Guerre et la paix).

Depuis Le Grand Saut (écrit en 2016), les années ont passé sans que le « problème » ne se repose, jusqu’à récemment. Dans mon dernier roman ado, terminé et à paraître, j’ai quatre personnages principaux. J’ai voulu me détacher du traditionnel 1 chapitre = 1 personnage, qui a fait ses preuves – c’est par exemple ce que j’ai fait dans Le Brasier, ou dans Toutes des filles en jaune (dans ce dernier roman j’ai choisi par ailleurs qu’un seul personnage se raconte à la 1ere personne, parce que ses sentiments et pensées sont le pivot de l’histoire – dans Le Brasier c’est le contraire, seul le personnage d’Elisa est à la 3e personne parce qu’elle est « l’objet », presque « le jouet » du conteur).

Dans ce roman à paraître, qui s’appellera La forêt qui dévore, j’ai encore un seul personnage à la première personne (le pivot), et les 3 autres à la 3e. Ces 3 autres ont à peu près la même importance. Ce dernier point est par ailleurs difficile à faire admettre à certains éditeurs qui craignent que les jeunes lecteurs soient perdus : qu’il y ait plusieurs personnages principaux, alors même qu’il ne s’agit pas d’une grande saga, ça en dérange certains. D’où cette réticence que dans un même chapitre se trouvent à égalité ces trois personnages. Et pourtant, pourquoi pas, si c’est bien fait ?

Et donc, de nouveau, j’ai eu ce retour éditorial (j’ai l’air de critiquer mais non, c’est normal et bienvenu ces retours, c’est ce qui permet de réfléchir à ce qu’on fait) : « attention, il faut garder le même point de vue tout le long du chapitre ». Avec des remarques allant dans le sens de la « secondarisation » d’un de mes 3 personnages, qui l’aurait ramené à la fonction de faire-valoir (or je déteste faire de mes personnages des « faire-valoir », ça c’est quelque chose de très personnel !).

Cette fois je n’ai pas voulu trouver de moyen terme et j’ai tenu bon, en argumentant, bien sûr (et, oui, j’ai pris Tolstoï comme exemple !). L’éditeur a émis des réserves, en spécifiant que ce serait à la correctrice de trancher. Voilà qui déplaçait mon choix stylistique sur le terrain de l’erreur grammaticale ! Heureusement, la correctrice n’a pas du tout pointé ce choix de ma part. Mais cela prouve à quel point les habitudes narratives d’une époque peuvent être confondues avec des règles immuables, même dans la tête d’éditeurs très compétents.

Encore une fois ce n’est pas un jugement porté sur mes éditeurs actuels (que j’apprécie !), car ces réserves sont importantes à entendre – pour une qui me titille, il y en a 10 qui me font dire : mais oui mais c’est bien sûr, cette remarque est tellement pertinente, merci ! Par ailleurs c’est assez passionnant quand l’éditeur ou l’éditrice et moi hésitons ensemble. Pour La forêt qui dévore, ça nous est beaucoup arrivé. Le choix final me revient, bien entendu, mais je fais toujours grand cas de l’avis éditorial. Ce qui m’apprend à être davantage sûre de moi et de mes choix.

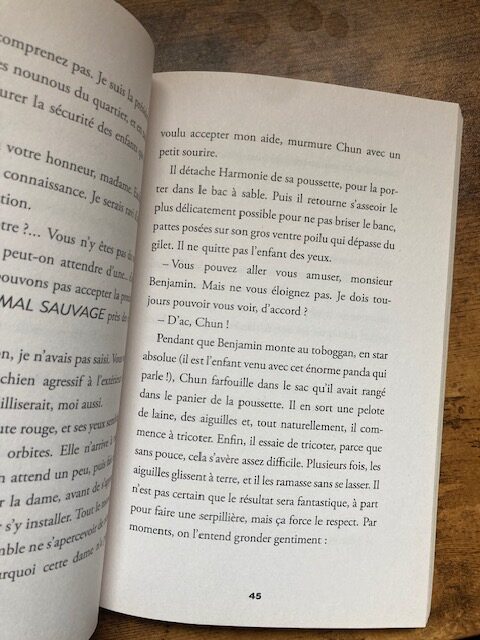

Ce qui est très amusant, c’est que j’avais déjà fait preuve de cette audace narrative un peu avant, dès le 1er tome de ma trilogie pour enfants : Chun, le panda baby-sitter, entièrement à la 3e personne. J’étais certaine que mon éditrice me reprendrait puisque dès le 2e chapitre je suis passée de la tête de mon panda à celle de mon petit héros Benjamin, sans crier gare. Or, surprise, c’est passé sans aucun souci… alors que je m’adresse à des lecteurices beaucoup plus jeunes ! Je m’étais alors dit : ouf c’est bon, cette « règle » n’a plus cours. Mais quelques mois plus tard, dans la même maison d’édition, pour un texte pour ados, on me la rappelait.

Ici un exemple où je passe allègrement d’un point de vue à un autre :

Il n’y a pas de morale à ces anecdotes, si ce n’est qu’il ne faut pas se brider en tant qu’écrivaine ou écrivain… si l’on sait ce qu’on fait. Si on a conscience que la forme et le fond sont intimement liés, alors aucun de nos choix formel ne sera fait à la légère. On peut alors les défendre efficacement face à des réticences éditoriales (cela n’empêche pas que certains choix soient essentiellement intuitifs, ça m’arrive beaucoup, mais face à une remarque on sera amenée à analyser pourquoi on a eu cette intuition, et c’est passionnant).

L’usage de la 3e personne, notamment, possède une puissance qu’il ne faut pas se priver d’exploiter. Et la littérature jeunesse est à mon avis LE lieu (avec ses récits d’aventure ou bien ses sagas pleines de souffle) où l’on peut réinjecter les codes du « roman total » à la Tolstoï. Utilisons cette liberté-là !