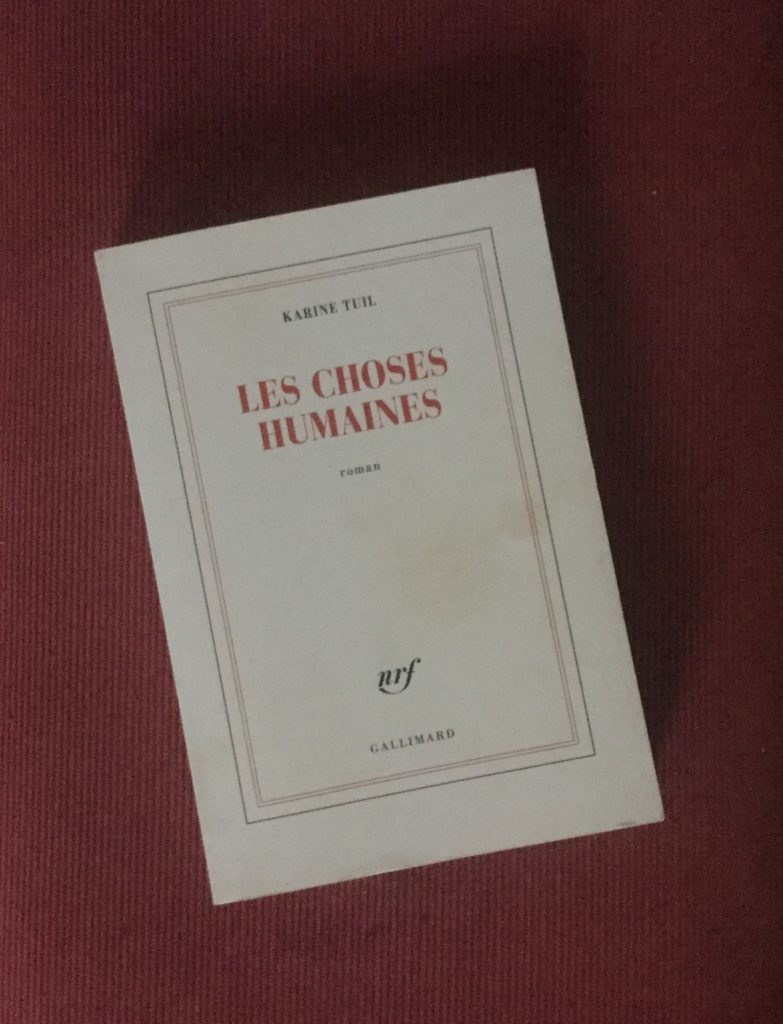

Le roman s’inspire d’un cas de viol sur le campus de Stanford, et déroule la mécanique judiciaire amplement médiatisée à cause du profil de l’accusé, fils d’un journaliste de télé célèbre et d’une essayiste féministe.

Commençons par ce que j’ai (beaucoup) aimé : D’abord Claire, le personnage de la mère, est passionnant, car enferré dans ses contradictions. Ensuite le choix de nous placer surtout dans la peau et la tête de l’accusé, plus que de la victime, nous permet un recul que nous ôtent dans la plupart de ces cas la vitesse et les raccourcis des réseaux sociaux. Et puis le récit montre dans toute la partie judiciaire que le vrai problème est sociétal et systémique, que c’est une culture du viol et une complaisance face à des dominations de toutes sortes (masculines, élitistes…) qui fait qu’un violeur peut avoir le sentiment tout à fait sincère de ne pas en être un. Cela, j’ai trouvé que c’était brillamment questionné. Et enfin le récit baigne dans un climat d’impartialité narrative, et une volonté de décrire les faits sans complaisance qui m’ont paru salvateurs dans notre monde réseausociétal où règnent couperets, têtes tranchées et jugements à l’emporte-pièce. Disséquer sans juger, cela peut être l’un des rôles du roman.

Ce que j’ai moins aimé, même si je n’aime pas cette façon caricaturale et manichéenne de parler d’un roman mais celui-ci m’y oblige, c’est, d’abord, ce personnage de Françoise, qui sombre dans la maladie : à quoi sert-il à part montrer la part d’humanité du journaliste télé ? Ce faire-valoir est très dérangeant, et il permet à l’autrice, à partir de ce cas particulier, de mener une réflexion générale sur la vieillesse des femmes, censément beaucoup plus précipitée et plus horrible que chez les hommes, qui interroge d’autant plus que le compagnon déjà beaucoup plus âgé refait sa vie avec une toute jeune fille (pas moins de 45 ans de différence, yeah…). La dissymétrie de ces deux personnages ne serait pas si révoltante, puisqu’elle existe parfois dans la vraie vie, si elle ne servait un propos général assez discutable. L’autrice, notamment par le biais de ce personnage, a peut-être trop souvent voulu montrer à quel point la vie était difficile pour nous, pauvres femmes, au point que cela tourne à la victimisation – qui donne un peu envie de se pendre tout de suite, tant qu’à faire.

Et puis il y a cette whatthefuck fin. Mais pourquoi ce dernier chapitre hyper caricatural ? Comme si tout ce vers quoi nous avait mené ce récit était soudain, en quelques mots, retourné. Si l’autrice a voulu nous quitter sur un grand froid polémique, c’est réussi. Avant cette fin, j’étais vraiment heureuse pour tous les lycéens et toutes les lycéennes qui ont lu et plébiscité ce roman (qui a obtenu le Prix Goncourt des lycéens), car c’est une belle occasion de réfléchir à ce sujet de société, mais savoir qu’ils ont lu cette fin me rend triste.

Pour conclure, ce récit a frôlé la perfection et c’est vraiment dommage qu’il ait cédé par moments à ce qu’il semble combattre dans sa majeure partie : la tentation du raccourci, de la généralité, et surtout du jugement.