Montreuil, c’est aussi l’occasion pour moi de discuter avec des éditeurs avec qui d’ordinaire je ne fais qu’échanger des coups de fil ou des mails rapides et utilitaires. Comme j’habite loin de Paris, j’ai peu souvent l’occasion de discuter avec eux comme avec de vrais êtres humains. J’apprécie, une fois par an, de pouvoir parler avec eux (enfin elles, majoritairement) de leur vie, de leurs familles, de leur parcours, de leur vision du métier, de leurs difficultés. Certaines peuvent devenir comme ça de véritables amies.

En passionnées que nous sommes, les discussions professionnelles reviennent régulièrement, rapidement, et les incompréhensions entre nos deux statuts émergent fatalement. En discussion frontale j’ai peu de répartie, car je m’attache à comprendre les raisons pour lesquelles on me dit ceci ou cela, j’analyse la situation – les gestes, les regards, ce qui nous entoure – et surtout, surtout, je veux davantage écouter que répondre trop vite ou trop vivement car, comme je l’ai dit, j’ai trop peu souvent l’occasion d’écouter mes éditrices et je ne veux pas gâcher ces rares moments.

Mais je ressens le besoin, une fois rentrée, d’écrire ici des réponses plus élaborées et les plus honnêtes et les moins monolithiques possibles à ce que j’ai pu répondre en discussion informelle à l’une ou l’autre de ces éditrices avec qui j’ai pu échanger. En gras c’est ce que j’ai entendu durant ce Montreuil de la part d’éditrices qui me sont chères. J’essaie de leur répondre le mieux possible.

Les auteurs jeunesse clament qu’ils veulent vivre de leur travail, mais c’est une utopie ! Ils ne peuvent pas tous en vivre.

Cette phrase est d’un bon sens impitoyable. Elle est juste.

Il est évident qu’un auteur qui n’a publié qu’un livre, qui se vend normalement sans être un succès phénoménal, ne peut pas vivre de son travail. De la même façon, un auteur qui aurait publié une dizaine de livres qui ne se seraient pas vendus de façon affolante ne pourra pas non plus en vivre. Lorsqu’on se lance dans la publication de ses écrits, on est conscients (à moins d’être justement totalement inconscients) qu’on est soumis à la loi du marché. Un auteur sans succès aura bien du mal à vivre de son travail, tout comme un boulanger sans client devra mettre la clé sous la porte. C’est triste mais le monde du travail est triste et difficile, et si on considère qu’être écrivain est un métier, écrire devient alors un travail, avec cette tristesse et cette dureté. C’est exactement dans la même situation que se trouve l’éditeur et de nombreux petits éditeurs ont ainsi dû déposer le bilan, hélas. On est dans le même bateau.

Cependant, cet argument en adéquation totale avec le cynisme de notre société capitaliste est hélas intégré par certains éditeurs, notamment issus de grosses maisons au chiffre d’affaires très positif, jusqu’à l’absurde. L’absurde, c’est utiliser cet argument pour nous sous-payer, puisque nous ne devrions pas attendre de vivre de nos publications. L’absurde, c’est que la répartition des gains est injuste dans tous les cas puisqu’on est payé au pourcentage, qu’un livre se vende peu ou beaucoup. Et du coup tout est en place pour que très, mais alors très peu d’auteurs puissent en vivre. Et ce constat de départ est davantage utilisé comme prétexte pour que la situation perdure, que comme une constatation contre laquelle on devrait lutter pour en atténuer l’étendue : davantage d’auteurs devraient pouvoir vivre de leur travail, c’est la seule phrase qu’on devrait entendre en lieu et place de la phrase en gras ci-dessus.

Je connais des auteurs jeunesse qui ne voudraient surtout pas en faire leur métier, pour être plus libres.

C’est vrai, ça aussi. Je comprends ça totalement. C’est le choix que j’ai fait pendant des années, en premier lieu parce que je voyais bien que mes revenus d’auteure ne me permettraient pas d’en vivre. Mais aussi parce que j’appréciais d’écrire sans pression économique. Cette liberté est précieuse mais elle devient vite à double tranchant. Plus je publiais et me faisais une petite place dans le milieu, plus je souffrais de ne pas avoir suffisamment de temps pour écrire. Il faut savoir que quand on commence à être un peu reconnu, on est davantage sollicité, les opportunités se multiplient et c’est un vrai bonheur, on a tellement espéré ça qu’on serait fou d’y tourner le dos ou de freiner des quatre fers. Mais lorsque par prudence on garde un autre métier à côté, on finit par s’épuiser à respecter les dead-lines des éditeurs en plus des dead-lines de son autre métier, de n’avoir aucun temps de repos, pas de vacances paisibles, et d’entendre les enfants se plaindre qu’on soit tout le temps sur l’ordinateur. La belle liberté de créer se réduit alors comme peau de chagrin. Et on n’aurait pas l’idée de se plaindre, tellement on est heureux de pouvoir faire ce que l’on aime, de plus en plus professionnellement, et de voir l’attente des lecteurs impatients de découvrir notre nouveau roman. Au début en tout cas on n’ose pas se plaindre, tellement on a peur que ça s’arrête, tellement on est conscient de notre chance.

Il faut je crois considérer les moments de carrière de chacun et n’être pas dogmatique, jamais, ni du côté des auteurs, ni du côté des éditeurs. Au début d’une carrière d’écrivain, c’est bien, je crois, d’être prudent, et de considérer qu’écrire ne deviendra un métier que si ça marche. C’est bien de s’accrocher à cette liberté précieuse et nécessaire pour faire preuve de créativité et de talent. Et certains, même avec le succès, vont vouloir garder un autre métier. Cela ne doit pas, encore une fois, servir de vérité générale et de prétexte pour empêcher les autres de faire de l’écriture leur métier unique et principal. Parce que tout de même, la majorité des auteurs que je connais souhaitent que leur liberté de créer provienne d’une aisance financière issue de leurs droits d’auteur.

Là où ça coince pourtant, hélas, c’est quand la carrière commence à décoller. Il y a ce moment de bascule où le travail d’écriture prend trop de temps pour exercer un autre métier à côté, mais où nos droits sont trop faibles, malgré des ventes honorables, pour qu’on puisse abandonner cet autre métier. C’est une situation très complexe et inconfortable. Il arrive que par impossibilité financière d’abandonner leur métier initial, des carrières d’écrivains talentueux soient tuées dans l’œuf. Personne ne parle jamais de ces auteurs devenus invisibles. Alors que ce sont des centaines d’excellents livres qui manquent, à cause de trop faibles pourcentages…

Les auteurs jeunesse qui débutent ne peuvent pas être payés comme des auteurs confirmés, car le risque pour la maison d’édition n’est pas le même.

Cet argument est très audible lorsqu’on parle de l’à-valoir. Il s’agit d’une avance sur droits, et il m’apparaît en effet logique qu’un auteur débutant ou qui jusque-là a très peu vendu perçoive un à-valoir plus faible qu’un auteur confirmé. C’est comme si la maison d’édition misait sur une quantité de ventes estimées suivant plusieurs facteurs, et la notoriété de l’auteur en fait partie.

Essayons maintenant de comprendre cet argument pour les pourcentages sur les droits.

On comprend que pour la maison d’édition, 6 ou 10%, ça fait une grosse différence, surtout si elle a trop de livres sur le marché qui se vendent peu ou moyennement. Une différence de 4 points peut faire une énorme somme pour elle, à force de cumuls. C’est le gros problème de la surproduction. Les maisons d’édition en pâtissent beaucoup mais continuent à publier à tour de bras. C’est ennuyeux parce qu’elles essaient de compenser en octroyant des pourcentages faibles pour l’auteur. Leur argument : on ne peut pas s’arrêter de produire autant sinon on laisse la place à d’autres éditeurs sur les tables des librairies, la concurrence est trop rude. J’avance une solution, peut-être naïve : si on payait mieux TOUS les auteurs publiés, alors TOUS les éditeurs seraient obligés de produire moins, sans quoi leur investissement serait trop grand, et cela rétablirait une production normale, avec une concurrence similaire. Non ? Moins d’auteurs seraient publiés, certes, ou on publierait moins de livres d’un même auteur, mais la condition de l’auteur serait meilleure. La production gagnerait en qualité, forcément, et les maisons d’édition en récolteraient de meilleurs fruits. Mais je n’ai pas fait d’étude de marché…

Voyons maintenant du côté de l’auteur :

– même si l’auteur vend peu, une différence de 100 euros dans son budget peut être énorme s’il est dans une situation de précarité. Et nous savons que c’est le cas de beaucoup de gens, dont les auteurs qui sont des gens comme les autres. 100 euros, c’est la différence qui peut exister entre 6 et 10 % de droits d’auteur, d’un auteur qui vend peu.

– ensuite, un livre de débutant ou d’auteur pas connu peut devenir un gros succès imprévu, et pourtant il ne pourra pas changer son contrat. Dommage. D’autant plus que les paliers de progression stagnent parfois à 9% et dépassent rarement 10. De quoi peu profiter d’un succès imprévu.

– l’autre problème très embêtant, c’est qu’on peut être considéré comme débutant très longtemps en littérature jeunesse. Personnellement, au bout de plus de 35 livres publiés, au bout de plus de 10 ans de métier, et après quelques succès d’estime et de librairie, j’étais encore à 6% (sauf, exceptions notables, aux 400 coups, maison canadienne où j’avais 10 %, et chez Talents Hauts que je bisouille fort car j’y ai eu 8% assez rapidement). Il a fallu le phénomène U4 pour que je puisse prétendre à un peu plus. C’est sûr qu’avec moi, avant U4, les maisons d’édition n’ont jamais pris de gros risques. Moi, cependant, j’estime en avoir pris d’énormes vu le temps que je passe à écrire, vu que j’ai dû pour ce faire mettre de côté mon métier d’enseignante, et j’estime avoir beaucoup trop peu gagné en regard de ce que j’ai fait gagner à certaines maisons d’édition – comme la majorité d’entre nous. Notons que chez certaines maisons, aujourd’hui encore je bataille pour obtenir plus de 6%, ce qui me paraît un peu légitime quand même, surtout quand on avance l’argument dont il est question dans ce paragraphe. Mais on aime le brandir surtout aux auteurs débutants, moins aux confirmés. De toute façon, un pourcentage reste un pourcentage, et par définition la prise de risques est proportionnelle au succès ou à la mévente.

Les auteurs jeunesse veulent être payés comme les auteurs « vieillesse » mais leur sort n’est pas enviable : peu d’entre eux gagnent leur vie.

Très peu d’auteurs jeunesse également peuvent vivre de leur métier.

Et puis cette comparaison avec les auteurs « vieillesse » est de moins en moins avancée par les auteurs jeunesse car on en perçoit les limites. L’économie est très différente en littérature générale et en littérature jeunesse, et la première n’est pas enviable en effet. L’ami Vincent Villeminot avance surtout l’argument de la publication en poche des grands formats, qui arrive beaucoup trop tôt en littérature générale, et qui rapporte bien peu à l’auteur. Argument qui ne vaut que pour les grands formats, donc, notons-le – ce qui touche donc une minorité de la production en littérature jeunesse. Et puis globalement la majorité des auteurs « vieillesse » vend beaucoup moins d’ouvrages que la majorité des auteurs jeunesse. On est plus nombreux à s’en sortir un peu mieux, peu ou prou – mais moins nombreux à en vivre confortablement.

Cette comparaison doit être moins utilisée, à mon sens, surtout parce qu’elle est mal comprise : nos interlocuteurs entendent lorsqu’on l’avance qu’on a envie de gagner le prestige des auteurs de littérature générale. Or c’est faux. On s’estime très bien comme on est ! On sait qu’en littérature jeunesse les ouvrages ne sont pas de moindre qualité qu’en littérature générale, loin de là. Nous connaissons nos talents, nous n’avons pas à en envier d’autres.

La comparaison n’est que réthorique, et a permis longtemps d’être entendus, car elle apparaît scandaleuse de prime abord. Mais elle est au final contre-productive, permettant à nos interlocuteurs d’avancer les deux contre-arguments suivants, qui la déligitimisent et nous font plus de mal que de bien.

Vous, vous avez la chance de pouvoir être chez plusieurs éditeurs et de pouvoir publier plusieurs livres dans l’année, ce qui fait que vous gagnez plus que les auteurs « vieillesse ».

C’est vrai que la souplesse est plus grande pour nous, et je l’apprécie beaucoup. Nous ne signons pas de contrat de préférence, ce qui nous permet de publier dans plusieurs maisons d’édition et donc de connaître différents éditeurs, différentes façons de faire, et de publier des ouvrages très différents les uns des autres. En effet, nous ne devons pas perdre cette liberté.

Mais si nous publions tant c’est parce que nos pourcentages sont bas, et même avec toutes nos publications nous ne gagnons pas forcément plus que les auteurs de littérature générale. Nous aimerions avoir la liberté de produire moins. Personnellement, je ne considère pas comme une chance de pouvoir/devoir publier plusieurs livres dans l’année. Cet argument peut arriver, qui plus est, juste après qu’on ait entendu qu’on ne devait pas compter sur l’écriture pour vivre. Cela sous-entend que même si on a publié 4 ouvrages dans l’année, il ne faut pas compter en vivre ? Où trouve-t-on alors le temps d’écrire ces plusieurs ouvrages annuels, s’il faut un autre métier à côté pour pouvoir vivre correctement ? Car en effet, c’est réel, on peut très bien publier 4 ouvrages dans l’année et avoir du mal à en vivre, même si on est un auteur un peu reconnu dont les livres se vendent honorablement. Parce que, je le répète, on propose même à ces auteurs-là ce pourcentage moyen de 6%, exactement comme s’ils débutaient, et c’est pour eux que c’est cornélien, quand ils ont trop de travail d’écriture pour exercer un autre métier à côté à moins de s’épuiser, mais pas assez de droits d’auteur pour en vivre un peu confortablement. Alors que si cet auteur avait 8 ou 9 ou 10% de droits d’auteur au lieu de 6, il pourrait se permettre soit enfin d’en dégager un gain normal vu le temps qu’il y aura passé et le talent qu’il y aura mis, soit d’en publier moins et ainsi de ne pas participer à la surproduction générale.

Le raisonnement est perverti car quand un éditeur surproduit on le comprend, c’est économique, mais quand un auteur surproduit c’est suspect, alors qu’on le force à une fuite en avant, sans quoi il ne peut pas boucler ses fins de mois… En général on lui rétorque alors : « mais il vous faut un « vrai » métier pour vivre », comme un serpent se mord la queue. Il y a un peu de quoi devenir fou.

Et puis aucun auteur n’oserait jamais dire à un éditeur ou un libraire qui a du mal à s’en sortir qu’il devrait exercer un vrai métier pour vivre. Au contraire, on participe aux opérations de crowfunding pour les sauver. Pourquoi le dit-on sans complexe, sans empathie et sans solidarité à l’auteur qui n’est pas débutant et a déjà maintes publications derrière lui ? Mystère. Et injustice.

Vous, contrairement aux auteurs de littérature générale, vous vous déplacez beaucoup dans les classes, et vos rencontres sont payées, et bien payées.

C’est vrai. Mais cet argument ne devrait pas être utilisé par les éditeurs pour nous payer faiblement, car ils se dédouanent en se reposant sur les deniers publics, ce qui me paraît très gênant. Et aucun de nous n’est obligé de faire ces rencontres scolaires. Certains ne sont pas du tout à l’aise lors de ces rencontres et choisissent de ne pas en faire, ou sont carrément incapables d’en faire. Ce sont des activités connexes, que chacun de nous choisit d’exercer ou pas, et qui mange notre temps d’écriture. C’est la même problématique que « le métier à côté ». Personnellement c’est un choix de me déplacer beaucoup dans les classes parce que j’aime ça. Je le vois comme un autre métier, tout comme quand j’étais professeure des écoles, mais en bien plus souple car je peux accepter ou refuser suivant les périodes. C’est une grande chance que nous avons. Mais la plupart des auteurs jeunesse aimeraient vivre suffisamment de la vente de leurs romans pour être moins dépendants de cet argent public. Et même, on aimerait demander moins d’argent à ces petites structures ou collectivités qui se démènent pour nous inviter, en courant après les subventions (vos/nos impôts).

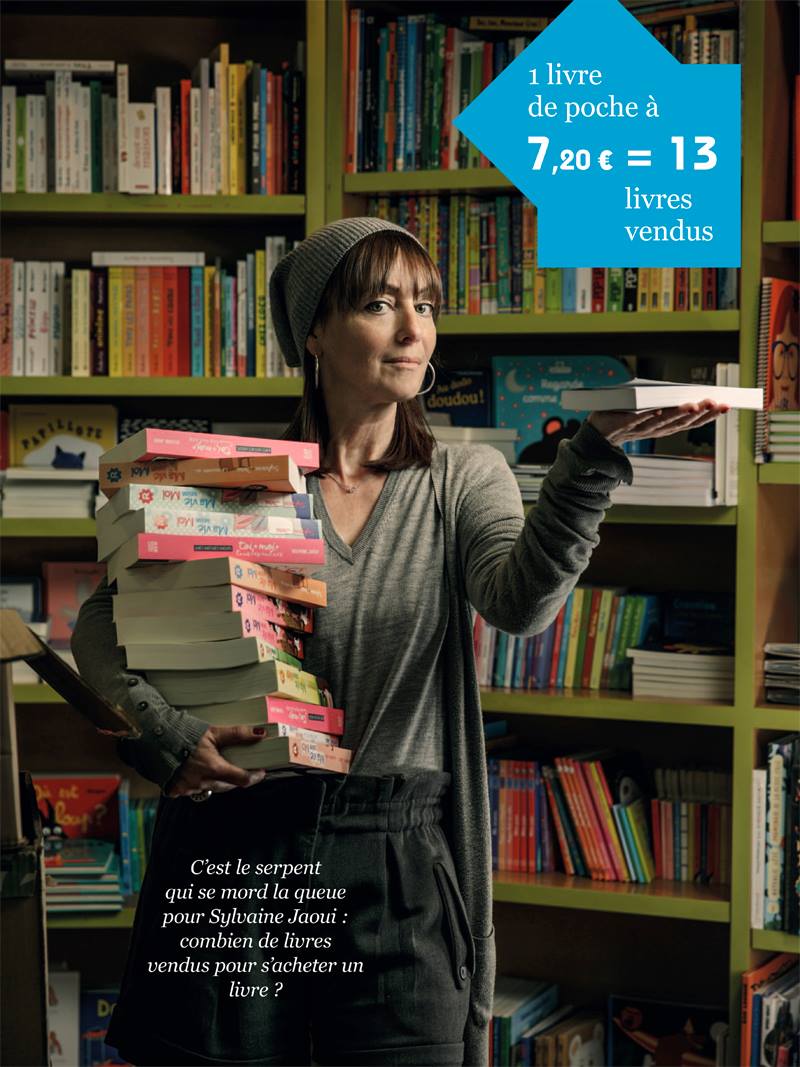

Nouvelle campagne de la charte : « nous sommes partis d’un livre vendu 10 €, et des droits d’auteur moyens versés aux auteurs jeunesse en France qui sont de 6%. Donc 10 € TTC = 9,45 € HT, et 6% de 9,45 € = 0,567 €. ».

Cette nouvelle campagne de la Charte est à mon avis la meilleure faite jusqu’ici, parce qu’elle est sobre, digne, juste et pas misérabiliste pour deux sous (ou pour deux livres). Personne ne peut contester ce qui est avancé. Elle ne parle pas des à-valoirs car un à-valoir est juste une avance sur nos droits, calculée en fonction de nos pourcentages. Cette campagne dit juste : qu’on ait « choisi » d’en vivre ou pas, qu’on ait du succès ou pas, voilà combien il faut vendre d’ouvrages pour se payer une savonnette, du café, une place de cinéma, etc… Cela permet au grand public de revoir des représentations souvent fausses. Cela permet de se rendre compte combien ce pourcentage moyen est bas. En filigrane, parfois elle ajoute que notre statut reste l’un des pires de notre société ; nous ne bénéficions pas de chômage, par exemple, et mieux vaut ne pas penser à la retraite.

Les auteurs qui se plaignent que les ventes de leurs livres ne dépassent jamais leur à-valoir devraient être plutôt contents, au contraire, que la maison d’édition ait pris un tel risque pour eux.

Cette fois, c’est vrai totalement, je suis d’accord, même si la plainte est peut-être mal comprise. Ce dont l’auteur se plaint dans ce cas-là, c’est que son ouvrage ait peut-être été mal défendu, mal diffusé, en tout cas mal vendu – mais dans ce cas il faut exprimer ces regrets plus clairement. Moi qui doute beaucoup je me dis toujours que si l’un de mes livres n’a pas trouvé son public, c’est peut-être aussi la faute de mon texte. Ou peut-être la faute du contexte. Bref, c’est un ensemble de données très variées qui fait le succès ou non d’un ouvrage. D’autre part un ouvrage un peu singulier peut exister sans succès. Dans ce cas il faut louer l’éditeur d’avoir osé le publier, sachant que l’à-valoir ne serait sans doute jamais dépassé. Je suis quant à moi toujours reconnaissante envers un éditeur qui prend le risque de me payer un à-valoir intéressant, car en général cela veut dire qu’il a envie de porter l’ouvrage, ou qu’il estime que cet ouvrage doit exister. Pour le coup, oui, c’est une vraie belle prise de risque, que j’apprécie.

Mais attention, quand je parle d’à-valoir, il s’agit de quoi tenir pas plus d’un ou deux mois, généralement, pas davantage, et parfois beaucoup moins.

Mon salaire n’a pas augmenté depuis des années, alors que la maison d’édition qui m’emploie connaît de gros succès de librairie.

Parfois les éditrices de grandes maisons d’édition se confient en évoquant rapidement au détour d’une phrase leur salaire, ou plutôt leur absence d’augmentation. Je l’entends. Je suis solidaire, surtout parce qu’il s’agit d’une profession très féminisée, alors que la hiérarchie supérieure est essentiellement masculine. On sait que dans ces cas-là, les femmes sont souvent sous-payées en regard de leur travail. Je vois tout le travail que font mes éditrices, et elles méritent très certainement entièrement leur salaire, et mériteraient peut-être plus (je ne sais pas, je ne connais pas le montant de leur salaire). Je trouve important que les éditeurs soient salariés et bien payés dans une grosse maison d’édition, car c’est grâce à eux que sont publiés les livres et que vit toute cette économie du livre. On a besoin de professionnels qui vivent bien de leur profession, pour que le travail soit bien fait.

Je le comprends entièrement, et suis d’autant plus mortifiée lorsqu’en retour ces mêmes éditrices ne comprennent pas qu’on réclame, nous les auteurs, des pourcentages plus importants sur la vente des livres que nous passons beaucoup de temps à travailler avec elles, elles en sont témoins. Et que ce sont ces mêmes livres, élaborés par une majorité de femmes comme elles (ce qui « explique » pour nous aussi notre sous-rémunération), qui leur permettent d’être salariées… Et surtout, ces livres n’existeraient pas sans nous, qui ne sommes pas interchangeables facilement – le talent n’est pas si commun. Nous sommes le maillon de la chaîne de départ, sans lequel la chaîne entière ne pourrait pas exister. J’en viens à me demander si les éditrices n’ont pas intégré les arguments de leur souvent virile hiérarchie, sans réaliser qu’elles défendent des positions de domination contre lesquelles elles luttent le plus souvent, dans d’autres cas, et dont elles sont elles-mêmes victimes.

Mais je suis d’accord, 6% de droits d’auteur, c’est trop peu.

Après de longues discussions, c’est tout de même souvent la conclusion à laquelle arrivent les éditrices avec qui je discute. Ce qui fait qu’il est incompréhensible que les choses évoluent si peu. Et que toutes ces phrases sont un peu comme des slogans affutés depuis des années par les éditeurs, en réponse à d’autres slogans d’auteurs. Personne ne peut s’écouter dans ces conditions.

Et si on cessait de communiquer via ces slogans éculés ? Et si on s’écoutait, se lisait, et discutait vraiment ? Et si on laissait tomber sa mauvaise foi et ses susceptibilités pour rester lucides et oeuvrer ensemble pour des ouvrages toujours meilleurs, dans les meilleures conditions possibles pour chacun ? C’est lorsqu’un travail est rémunéré à sa juste valeur qu’il est le mieux fait.

Quand je constate toute l’humanité des éditrices avec qui j’aime discuter, je me dis que les blocages peuvent tomber et que l’espoir est permis. Est-ce utopique, cela aussi ?

Loïc Clément

8 décembre 2016Vous écrivez avec une modération louable et argumentez finement. Merci pour ce texte dont je partage chaque mot et chaque virgule.

C’est tellement difficile de répondre du tac au tac dans une conversation réelle alors bravo de reprendre tout ça au calme pour dérouler vos arguments.

FH

8 décembre 2016Merci, c’est bien que chacun dise qu’il est d’accord…

Vidal

8 décembre 2016Je trouve cet article formidable Florence. Intelligent et vif, comme son auteure. Je le partage !

Fine analyse, qui reprend calmement les arguments qu’on entend si souvent et qui laissent parfois sans voix.

Merci !

FH

8 décembre 2016Merci Séverine, espérons que cela modifie enfin le discours de la majorité de nos éditrices, et que cela se traduise enfin en augmentation de nos droits !