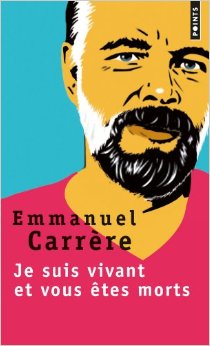

J’ai connu des gens qui avaient une vision désastreuse des droits d’auteur. Pour quelle raison ? Ils vénéraient Godard. Et Godard a un discours très violent à propos des droits d’auteur, qui l’empêchent d’utiliser des extraits d’autres films dans ses propres oeuvres, à moins de payer des millions d’euros, ce qui bride sa créativité. En effet, qu’aurait pu produire Bach s’il n’avait pas pu pomper Vivaldi ? Par exemple. Godard ne croit pas utile de préciser, généralement, que s’il peut se payer à manger tous les jours, c’est bien grâce aux droits d’auteur qu’il perçoit sur ses films. Il ne pense pas à dire que jamais il n’a prôné la projection gratuite de ses films. Non, Godard n’est pas un chantre du travail gratuit, et il a raison. A-t-il jamais été accusé de ne pas payer ses techniciens ou ses acteurs ? Mais son discours est mal compris, j’ai pu le constater.

Comme d’habitude, ce sont les abus qui pourrissent tout le système. Devoir payer une fortune pour utiliser quelques secondes à peine d’une chanson connue, c’est scandaleux. Mais réclamer de tout consommer gratuitement, ça l’est encore davantage, au mépris des créateurs qui crèvent la faim, pourtant soupçonnés de rouler sur l’or dès qu’on prononce leur nom (je crois qu’il faut être pédagogique donc je le dis : c’est faux).

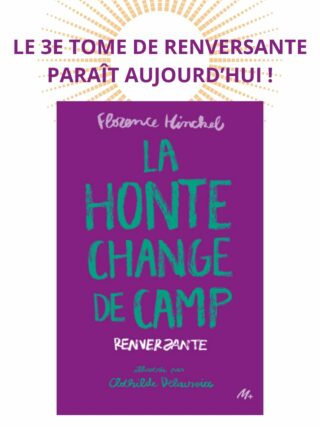

Savoir qu’en littérature les choses sont bien différentes : on peut sans débourser quoi que ce soit reprendre quelques lignes d’une oeuvre. Pour un texte plus long, ce sera un peu plus cher, mais guère. Je l’ai expérimenté pour la lettre de Sophie publiée dans mon roman L’été où je suis né, réutilisée dans Hors de moi. Absurdité : pour réutiliser mon propre texte il a fallu payer. La transaction d’une centaine d’euros s’est effectuée entre éditeurs. Sur ces cent euros environ je ne percevrai que ma part : 6 euros environ. A qui profite le crime ?

Enfin, si j’ai eu envie d’écrire ce billet, c’est parce que je rencontre de plus en plus de gens qui, en toute candeur, sachant pourtant que les droits d’auteur sont ma seule source de revenus, me révèlent qu’une fois paru en version numérique, un ouvrage est immédiatement disponible gratuitement sur des sites dédiés, de façon très aisée. Ces gens ajoutent, ravis : jamais je n’ai autant lu ! D’où vient cette candeur ? De ce qu’ils pensent que je perçois une fortune par ailleurs, comme Godard avec les entrées de ses films en salle, et à chacune des leurs diffusions à la télé. Pour un chanteur ou un musicien, c’est pareil : chaque diffusion de ses oeuvres rapporte un petit quelque chose. Et encore, dans ces deux cas de figure, ce ne sont que les artistes à succès qui tirent leur épingle du jeu. Mais que perçoit un écrivain, en dehors des ventes de ses livres, ce qui ne lui rapporte déjà pas grand-chose – en littérature jeunesse, surtout, où les pourcentages sont plus faibles qu’ailleurs (et on se demande pourquoi) ? Rien. Que perçoit-il une fois que son roman est piraté et que plus personne ne juge utile de l’acheter ? Plus rien du tout, jamais.

On se retrouve dans une situation où les auteurs ne peuvent compter quasiment que sur les à-valoir. Un roman qui « marche bien » rapportera à son auteur quelque argent la première année, puis nada (il sera piraté). La notion de droit d’auteur est totalement dénaturée, transformée en simples forfaits dérisoires (très dérisoires, souvent, en littérature jeunesse).

Je publie chez des éditeurs prompts à proposer leurs ouvrages en version numérique, de peur d’être à la traîne, technologiquement parlant. S’ils le font, j’ai quand même un peu de mal à le comprendre, mais c’est sans doute qu’ils s’y retrouvent en amont, avec les ventes de livres en papier et avec le peu de ventes numériques légales. Mais les écrivains ? Qui s’en soucie ? Comment ne pas y réfléchir à deux fois avant de signer un contrat numérique, nous auteurs, exaspérés par la misère dans laquelle on persiste à vouloir nous laisser patauger, tout le monde : éditeurs, public, tout le monde. Avec un discours absurde : à vouloir défendre une certaine liberté d’expression, on finit par l’étrangler. Que l’on réutilise ou transforme mes ouvrages pour en faire une autre création sans me verser de droits d’auteur, je ne suis pas du tout contre (si on me cite et qu’on m’en prévient et qu’on me le demande, mais sachez que ce sont les éditeurs qui vont vous demander des comptes, pas moi). Que l’on prête ou donne mon roman, c’est un honneur et une joie. Mais qu’à l’origine il n’y ait eu aucun achat, parce qu’on en a piraté la version numérique, là, je ne suis plus du tout d’accord. En effet, quel écrivain, désormais, en France, aura les moyens de passer plusieurs mois de sa vie à écrire un roman, sans être rémunéré sur ce temps d’écriture (ce qui est hélas communément admis), mais en plus avec la certitude absolue que cela ne lui rapportera que quelques kopeks, quel que soit le succès du roman en question ? Quelle que soit la flamme qui nous anime et qui se fout bien des considérations matérielles, l’exaspération d’être traité en esclave risque d’avoir raison de notre créativité. Si les éditeurs et le public ne se résolvent pas à un minimum d’éthique, ils finiront par se plaindre de la médiocrité de ce qu’on leur propose. Ou pas, car par bonheur la flamme sera toujours là, chez de nombreux écrivains. Des écrivains pauvres, et méprisés, dont les textes nourrissent pourtant toute une industrie, qui se porte relativement bien dans le secteur jeunesse.

Vous avez dit « éthique » ?

Emmanuelle Maisonneuve

23 février 2015Bravo pour ce texte si clairement édifiant, Florence.

Mais je me pose une question : pourquoi accepter de signer des cessions de droits numériques ? Si nous avons plus à y perdre qu’à y gagner, ne signons pas.

FH

23 février 2015Merci Emmanuelle. Pour répondre à ta question : parce que je trouve que ce n’est pas la solution. C’est comme si je refusais de signer des contrats de livres « papier » sous prétexte que certains les volent à l’étalage.

FH

23 février 2015J’aimerais préciser que je ne suis pas du tout contre le numérique. Et je n’adhère pas au discours : ne signons pas si on n’est pas contents. Je trouve que la culture doit utiliser tous les canaux possibles pour se diffuser, et ce n’est pas à elle (à nous, donc), de s’auto-censurer. C’est pourquoi j’en appelle à l’éthique. De mon côté, je fais tout pour que mes contrats soient les moins scandaleux possibles, et j’en ai d’ailleurs de très honorables. Je fuis les maisons d’édition peu scrupuleuses. Mais non, je ne refuse pas de contrat dans des maisons d’édition que j’admire et avec lesquelles j’aime travailler, numériques ou pas. Je les négocie. Ce n’est pas encore satisfaisant dans l’état du marché, je trouve aussi que la sortie numérique devrait être plus éloignée que ça de la sortie papier, mais se battre ne signifie pas renoncer. Se faire entendre ce n’est pas refuser de publier. Se battre, c’est discuter avec les éditeurs, souvent ouverts à la discussion. C’est exprimer nos difficultés de façon posée, à d’autres êtres humains. Et puis comment en appeler à l’éthique du public, si on n’est pas présent dans le numérique ? Il est aussi question d’éthique de notre part, et notre éthique, de mon point de vue, c’est « offrir » ce que nous avons à dire au public. A lui de le recevoir avec éthique à son tour.

Olivier Lhote

23 février 2015Et le plus triste c’est que certains de nos collègues auteurs sont également éditeurs… A méditer… Merci Florence. A quand un logo commerce équitable sur la couverture des livres ?

Blandine Aubin

23 février 2015Bonjour chère Florence,

Je suis très touchée de te lire (au passage, merci à Maïa de la Charte et sa revue). Il faut continuer de DIRE ! Je fais lire ton texte à une jeune femme de mes amies, qui a justement un travail à rendre pour son master de littérature jeunesse, ça l’intéressera ! Je t’embrasse, au plaisir de te revoir.

Blandine

FH

23 février 2015Au plaisir, Blandine !

Pascale Maret

10 février 2015Bravo pour ce texte, Florence ! Qui malheureusement risque de ne rien changer. Depuis le début des versions numériques j’ai essayé d’alerter sur ce problème, en particulier sur le forum de la Charte, mais de toutes façons il était déjà trop tard. Pendant un moment j’ai envoyé systématiquement à mes éditeurs les liens vers des sites offrant des versions piratées de mes livres, mais c’est comme de vouloir stopper la marée montante avec une murette de sable…

FH

10 février 2015Merci Pascale ! En effet, c’est inexorable et c’est assez incompréhensible de la part des éditeurs, cet empressement vers le numérique, alors qu’ils y perdent aussi beaucoup. Ca prouve vraiment que leurs logiques ne sont pas les nôtres, ça nous dépasse.